我来工艺快一个月了!

“报告!集合!”

军训场上的口令还在耳边回响,

低头看看日历,

原来我与工艺的故事,

已经悄然开篇近一个月。

这段日子,

藏着成长的每一个鲜活瞬间。

拼凑出青春在工艺的

最精彩开端!

01.在班会种下期待的种子

那是个阳光明媚的午后,

第一次推开学院会议室的门。

新鲜的面孔、滚烫的心同频共振。

辅导员老师说:

“从今天起,

我们都是鲁美人、工艺人。”

我们在心底郑重落笔:从这里,启程!

02.军训第一堂“必修课”

烈日下站军姿,

汗水浸湿迷彩也不退场;

正步从零散到齐整,

在两周的训练里学会了“集体”。

当看见晒黑的一截手臂,

忽然明白:这身迷彩,

是成为“工艺人”的第一枚勋章。

03.参观工作室,触摸工艺的温度!

综合媒材工作室,

布料、木材、大漆等多种材料组合,

体现了材料的丰富多样性;

金属首饰工作室中,

银片在锉刀下成形,

藏着精雕细琢的耐心;

陶瓷艺术工作室,

架上陈列的一件件精美的瓷器,

柔美的弧度透着细腻的考究;

玻璃艺术工作室里,

高温玻璃液如熔金般流动,

冷却后凝成通透摆件,美得震撼;

立体漆艺工作室,

飘着温润漆香,

漆面泛着细腻光泽……

这一路触摸到的材质与温度,是工艺传承的热度,点亮了我们对专业的期待。

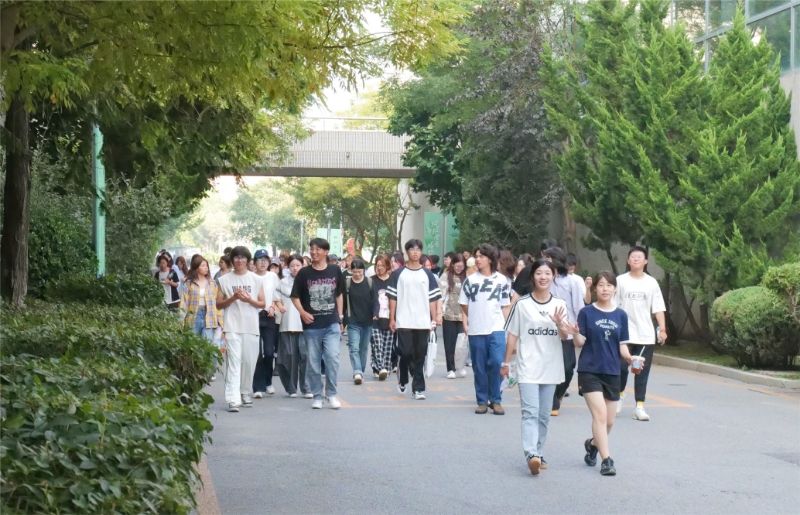

04.纳新时刻,解锁青春的更多可能。

学生会纳新的热潮里,

挤满积极踊跃的同学们。

攥着报名表,

听各部门介绍,

从紧张到主动提问,

每一次交流,

都是在为青春解锁新的可能。

05.校史寻根,从延安走来的薪火相传。

视觉传达设计学院张天一教授

为我们分享“图说鲁艺”的校史讲座。

一帧帧黑白照片

把我们带回那个战火纷飞的年代。

延安桥儿沟的礼堂前,

一群穿着粗布军装的年轻人,

面容清瘦却目光灼灼。

那一刻,时空仿佛被折叠,

87年的距离悄然消失。

1938年春天的延安,

我们的起点。

当抗日烽火燃遍中国,

一所特殊的艺术学院在延安诞生。

没有画室,就在膝盖上作画;

没有油彩,就用木炭勾勒。

可就是在这片黄土地上,

他们用艺术作武器,

让版画成为“投向敌人的匕首”,

让歌声化作“动员群众的号角”。

我们真切地感受到,

鲁艺从诞生起就注定不是象牙塔,

而是与民族命运血肉相连的艺术阵地。

作为2025年走进鲁美的新生,

我们的画箱里装着进口颜料,

工作室宽敞明亮,

平板电脑轻轻一点就能开始创作。

条件天壤之别,

但传承的使命从未改变。

战火中,先辈用木刻唤醒同胞;

今天我们同样要用创作传递时代声音。

这份“接续”让我们既感压力,

更充满力量——

创作不仅要描绘美好生活,

更要记录这个伟大时代;

作品不仅要追求美学创新,

更要服务人民的需要!

06.班委竞选,勇敢迈出第一步。

走上讲台的那刻,

手心发汗、心却很亮。

有人颤抖却坚持,

有人自信地许下承诺。

我们忽然懂了:

这不仅是一场竞选,

更是大学里第一次

为集体发声、为责任站台!

新程启幕:把热爱交给时间

一个月不长,

却足以装下初入校园的忐忑、

军训的坚韧、工作室的惊喜、

纳新的热烈、

校史的震撼与竞选的勇敢。

从“新生”到“入场”,

我们正慢慢找到自己的节奏。

属于我们的工艺故事,仍在继续……

文字编辑 | 刘竞一 茹敬媛

摄影后期 | 于少磊 侯泽 范文琦 李香仪

复审复校 | 姚苏静 李程

终审终校 | 林栋 赵子牛