生物设计工作坊介绍:

随着AI的指数拓展,生物技术的超速进化,生物设计学科已进入创作实践时代,而生物艺术与设计课在国内还处于实验性教学探索阶段。实验艺术系生物设计工作坊由国际知名生物设计专家及系优秀研究生、本科生组成专业团队,共同探讨生物设计与AI的深度融合。工作坊以生物智能为投射点,以生物科技为辅具,以智慧生物材料特性为载体,从生物设计学科技术架构开拓、生物设计的柔润颠覆形态、生物“湿润”审美认知、生物设计形态类别延伸和伦理挑战等五部分进行探索。课程旨在使生物艺术与设计在中国良性扎根发展,构建理解生命与自然的新方式,为创造“后人类+智化自然”和谐社会而努力。

导师谭力勤,美国新泽西州罗格斯大学终身正教授、北京大学特聘专家、科技奇点艺术的倡导者和实验者,近十年重点探索未来艺术在奇点技术冲击下的蜕变。其研究的未来艺术能紧密地与强人工智能(AGI)、AI生成(AIGC)、虚拟、生物、纳米、4D智能打印、智能材料、智能建筑、智能穿戴等技术相结合,具有业界前瞻性。同时还涉及观念动画、交互动画装置、动画教育和当代艺术评论等研究。独创“数码原始”观念动画装置和硬质材料数码印制,赢得中美多国艺术界好评。

《在‘AI+BIO’语境下生物设计学的柔性凿构》课程介绍 :课程聚焦“AI+BIO”(人工智能与生物科技融合)语境,探讨生物设计学科内涵与发展:借AI技术助力生物系统设计、优化,融合多学科知识,探索生物材料、人工合成生命等方向创新,关注伦理等问题,培养跨学科创新思维与实践能力。课程中融入了丰富的前沿案例,展示了“AI+BIO”领域的创新成果。要求学生打破学科壁垒,运用近两年内的国际最新技术成果来进行创作,探索生物设计学在多领域的应用潜力,培育学生兼具技术实力与人文情怀的创新思维。

课程聚焦“AI+BIO”(人工智能与生物科技融合)语境,探讨生物设计学科内涵

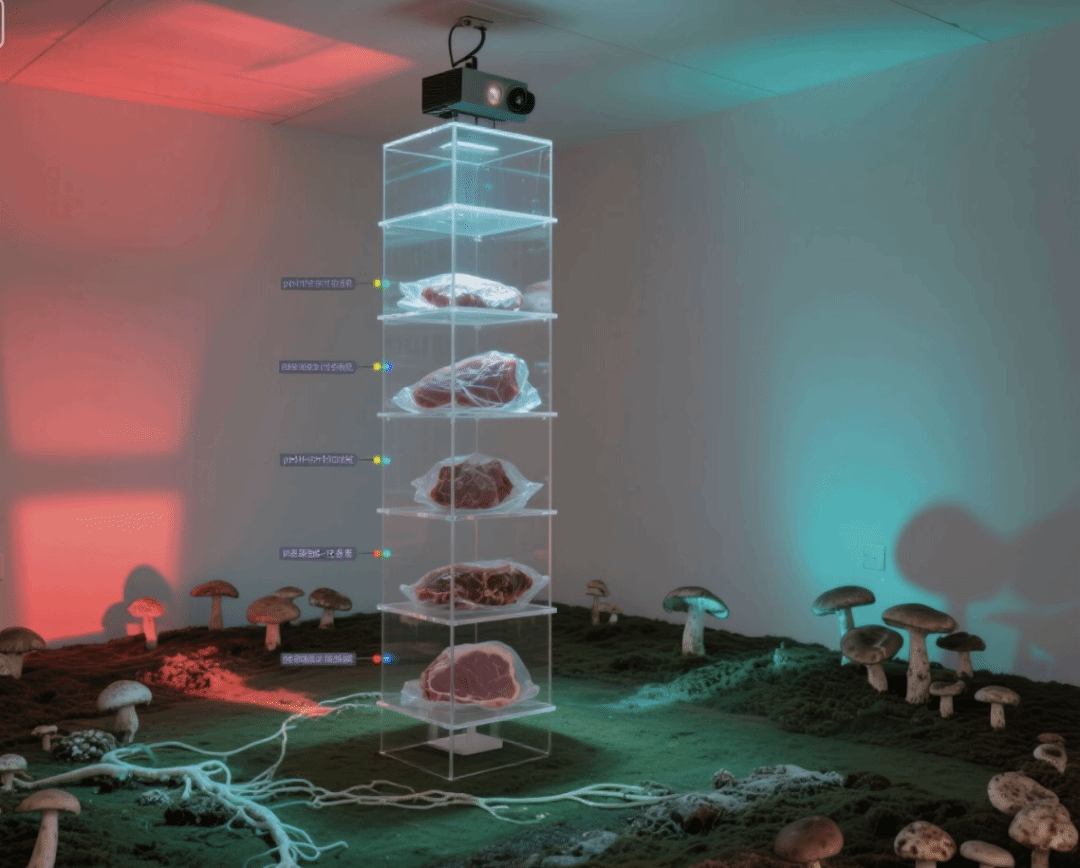

研究生作品之一:《腐·生》智能保鲜膜驱动的食物循环技术

作品阐释:

作品在探讨食物浪费、腐败与再生的生态循环。

透明亚克力柱分层放置不同腐败阶段的肉类(鲜肉→微腐→全腐),每层包裹定制保鲜膜,连接RGB传感器。

顶部投影仪实时将颜色数据转化为动态光影(红色代表新鲜→蓝绿色代表腐败),投影至地面菌菇培养区。

底部培养食用菌(如平菇),以腐败肉类为营养基,菌丝体生长路径与投影光影交互。

相关技术:

pH响应型保鲜膜(壳聚糖-花青素复合膜)

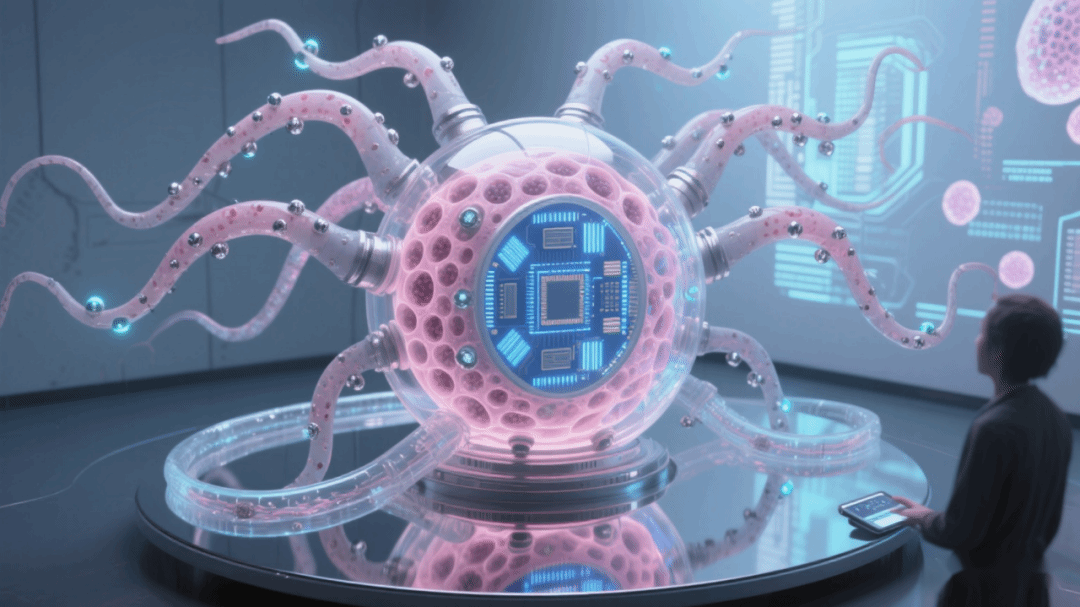

本科生作品之一:《共生纪元·灵枢》生物计算机技术

作品阐释:

以生物计算机技术为核心,塑造硅基与碳基深度融合的全新生命体形态。作品主体由硅碳融合核心舱、能量循环系统、可交互触须及动态发光体构成:核心舱内,纳米级蓝色硅基芯片矩阵,与淡粉色碳基细胞培养层,如神经网络般缠绕共生;透明能量循环管道,输送电子溶液与营养液,维系生命体运作。半透明灰粉色触须灵活伸展,表面银色硅基传感器阵列,与顶端发光体协同感知环境;发光体融合碳基发光细胞与硅基电路,可依“情绪”和环境变换色彩。作品置于镜面展示台,借投影与交互设备,可视化内部生命活动,为观众营造沉浸式科技生命交互体验。

相关技术:

核心舱采用聚碳酸酯与生物可降解高分子的复合材料,确保结构强度与生物相容性;触须以硅胶结合碳纳米管模拟碳基质感,柔性硅薄膜传感器实现精密感知;发光体整合基因工程改造的发光细菌与有机电致发光技术(OLED),达成动态光影效果。交互设计依托环境感知技术与智能算法,实现生命体对温度、声音等物理信号及观众指令的实时反馈,呼应生物计算机中硅基运算与碳基生命协同的理念。