随着人工智能技术的迅猛发展,高等美术教育正面临前所未有的变革。在这一时代背景下,鲁迅美术学院建筑艺术学院“色彩构成”课程以其深厚的教学积淀与理论体系,积极回应科技革新对艺术教育提出的挑战与机遇。该课程由马克辛教授主讲,卞宏旭、张世卓、柴亚晶三位教师辅助组成教学团队,以“实践驱动”理念为核心,推动教学方法、课程内容与技术应用的系统创新,旨在重构“色彩构成”课程的教学范式,拓展其在AI时代的学术内涵与实践边界。

主讲教师马克辛教授,原鲁迅美术学院建筑艺术设计学院院长,国家二级教授,享受国务院政府特殊津贴,曾获“辽宁省教学名师”“辽宁省优秀专家”等多项荣誉称号。其学术成果丰硕,代表著作包括《环境艺术手册》《色彩构成》《综合色彩训练新法》等,涵盖了环境设计与色彩理论的多个重要领域。作为鲁迅美术学院建筑艺术学院的重要教学力量,马克辛教授在长期教学与科研过程中,逐步建立起一套系统性强、实践导向鲜明的色彩理论体系。该体系立足于传统色彩学的经典范式,深度融合当代设计教育的发展需求,特别强调色彩的逻辑构成、情感意蕴与空间建构之间的动态关联,为色彩构成课程的内容创新与结构重塑提供了坚实的理论支撑。此外,课程的教学团队由一名教师主讲,三名辅导教师辅助,形成“1+3”协同教学体系。授课内容涵盖了色彩骨骼论、冷暖排序的逻辑框架以及色彩与形态之间的有序关系等多个层面,为学生提供了深入且系统的色彩学理论基础。与此同时,辅导教师则在教学过程中承担辅导、批改与答疑工作,确保每位学生都能充分理解与应用所学知识。

一、系统性和实用性的教学方法论

在教学方法方面,秉持“科学理性、感性激发、实践创新”的教学理念,构建了具有高度系统性和实用性的教学方法论。其中,尤以其独创的“三段 2:1 数比法”最具代表性——该方法从色彩的明度、纯度与色相三个维度入手,强调比例与关系的逻辑构建,引导学生在训练中建立精确的色彩秩序。此外,马克辛教授提出“色彩骨骼论”的理论框架,他主张色彩在视觉构成中应具有明确的结构逻辑;通过“冷暖排列次序化”的教学原则,使学生在色彩搭配中更具系统思维与判断能力,进而掌握色彩的空间层次与视觉张力的动态平衡。在此基础上,还高度重视色彩与形态之间的有序关联,致力于帮助学生在传统手绘与数字工具之间实现技能迁移与方法整合,提升其在AI环境下的综合设计能力。其教学实践充分体现出色彩构成课程在当代设计教育中的关键价值:色彩构成课程不仅是作为基础训练的核心内容,更是促进学生在视觉认知、审美表达与技术应用等多维领域协同发展的战略课程。在人工智能广泛介入设计实践的当下,该课程体系通过引入色彩数据分析、AI智能构图等新技术路径,拓展了传统教学的边界,使学生在坚守绘画基础之上,具备面向未来的创新能力。该教学模式既体现了鲁迅美术学院“鲁艺精神”的现代演绎,也为中国设计教育体系提供了可持续发展的理论模型与教学范式。

二、智能时代的色彩教学创新

在人工智能与数字技术日益影响教育体系的背景下,鲁迅美术学院建筑艺术学院的“色彩构成”课程紧跟时代步伐,不仅履行其作为视觉艺术基础课程的学科使命,更通过技术手段的深度融合,探索出一套集系统性、互动性与可持续性于一体的教学新范式。特别是在教学实施层面,课程采取了“数字课程 + 实践训练 + 互动参与”的融合式教学策略,为学生构建了超越传统课堂边界的学习生态。课程均全程录制,辅以视频剪辑与结构化归纳,形成系统性的数字化课程资源。这一举措有效打破了时间与空间的限制,使学生能够根据自身节奏进行多次回看与深度研习,增强对色彩构成知识的理解与掌握。同时,该模式为教学的反复性与可溯性提供了技术保障,为不同学习风格与节奏的学生群体提供了精准支持,真正实现了因材施教的教学理想。

在色彩构成课程的实践教学中,最重要的创新成果之一,是由马克辛教授提出并实现的“色彩数字化”理论。该理论基于对色彩语言与色彩数字化的深入研究,首次实现了将视觉图像的色彩信息转换为标准化、可量化的数字模型,为色彩构成教学与研究提供了一种全新的技术路径。在这一理论基础上,马克辛教授带领团队自主开发出一套专属软件系统。该系统能够对图像进行色彩提取与结构解析,并将图像中所含色彩自动映射到孟塞尔色立体模型中,生成对应的三维数字坐标。“视觉输入—数据转换—色立体建构”的这一流程,极大拓展了色彩构成的研究维度。举例而言,当我们将一幅经典名画导入系统,软件便能瞬时解析出其中主导色与辅助色、互补色与近似色、冷色与暖色等多种色彩关系,并以动态的方式在色立体中呈现。每一种色彩在空间中的位置与数值标注,为色彩构成的分析、比较和再创造提供了科学依据。这一创新不仅推动了色彩构成课程的数字化转型,也为空间设计、艺术设计、视觉传达、等多个学科领域提供了理论支持和技术工具,具有广阔的教学应用价值与研究前景。

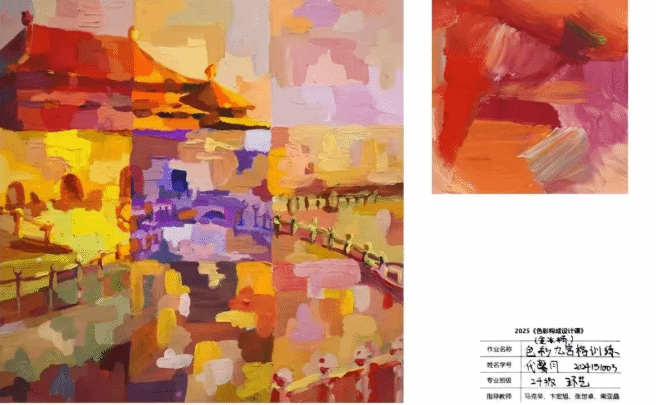

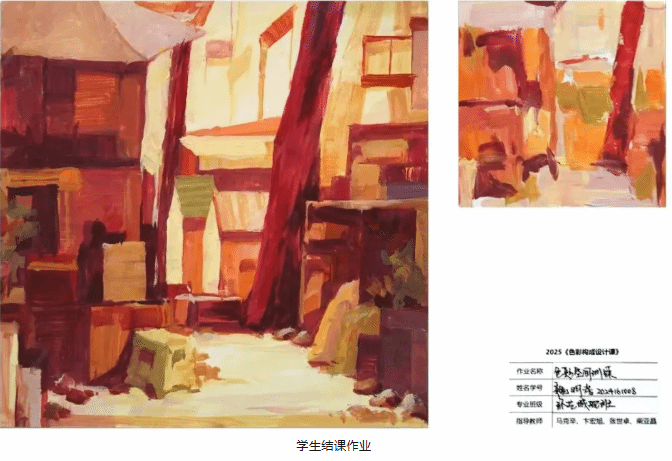

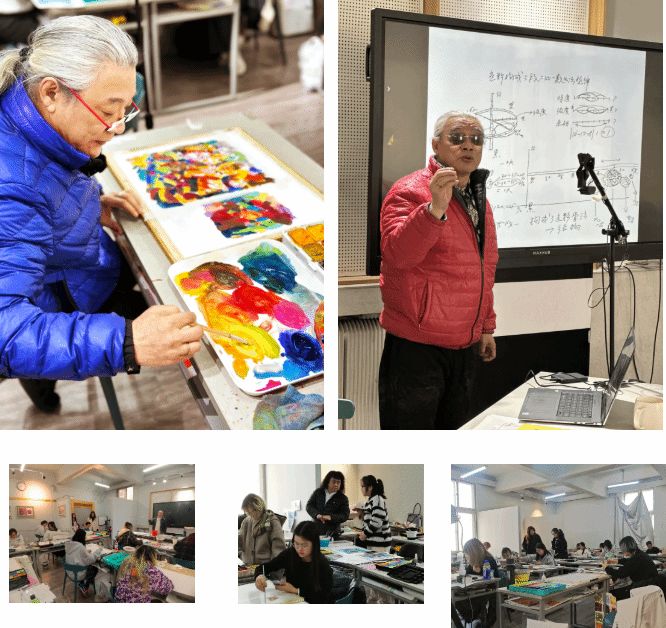

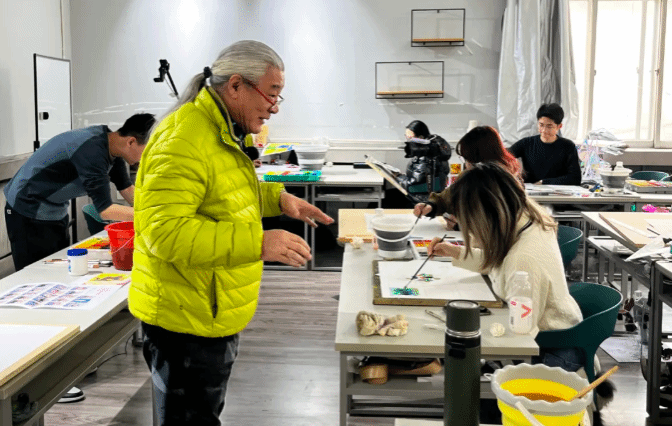

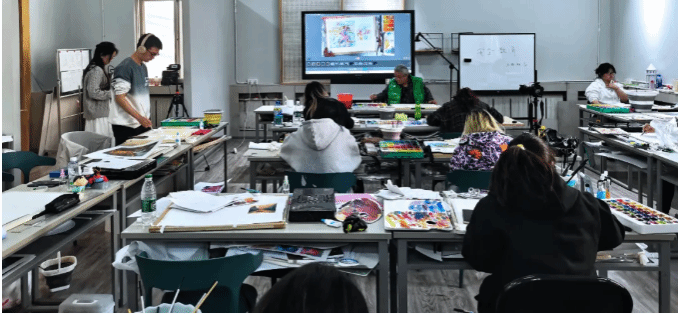

课堂教学融入了大量的实践训练。在教学过程中教师通过即兴创作范画,直观地向学生展示色彩构成的表现逻辑。这种示范不仅帮助学生理解色彩构成的基本原则,还强化了他们的视觉感知与分析能力。课上,教师会邀请学生当堂出题,鼓励学生自主构思,依托个人构思完成色彩构成的演示。这一教学模式有助于学生在短时间内提升色彩感知与表现能力,培养学生独立分析与构建色彩关系的综合思维。通过色彩搭配与构成技巧的实践训练,增强了学生的实操能力,学生通过观察与模仿,深化对色彩规律的理解。这种即时反馈的教学方式,极大地促进了学生对色彩构成的深入掌握。

课堂互动环节也是该课程的重要特色之一,教师鼓励学生在现场积极提问与互动、学生轮流到讲台作画参与色彩实验,通过不断调整与思考,得以发现并实践最佳的色彩表达方案,从而更好地理解和运用色彩构成的理论与技巧。通过反复观看与实操练习,学生能够在理论与实践的结合中不断完善自己的设计思维,并在多次反馈中优化自己的作品,体现了“学以致用”的原则。学生更加灵活地掌握复杂的色彩构成规律,提升了课程的学习深度与广度。

马克辛老师课堂示范

三、AI时代下色彩构成课程的学术价值

在人工智能迅猛发展的当下,设计教育所面临的核心挑战,在于如何在高速演进的技术体系与艺术创作的本体价值之间建立平衡。本课程的学术意义不仅体现在色彩构成作为专业基础的训练维度,更在于其对新时期设计思维模式转型的积极响应与系统应对。首先,人工智能推动了色彩认知方式的深度变革。AI系统可基于大数据和算法模型,生成高度精准的色彩组合方案,极大提升了设计效率。然而,色彩的审美判断并非完全可被数据化。色彩美学所承载的情感表达与文化意涵,超越了机械计算的边界。通过引入AI辅助与手绘训练并重的教学策略,课程引导学生在保持技术敏感度的同时,锤炼自身的感知能力与审美判断力,从而在技术驱动中保持创作的主动性和独立性。其次,课程改革为色彩构成的跨学科发展开辟了新的路径。在AI背景下,色彩研究已逐渐突破纯粹的艺术范畴,深入到认知心理、神经科学、数字技术等交叉领域。本课程不仅拓宽了色彩构成的研究视野,也为未来“智能色彩系统”构建、空间环境色彩优化、用户体验设计等应用场景提供了扎实的理论基础与方法支持。再次,课程旨在培养具有“色彩策略思维”的复合型设计人才。在未来高度信息化、全球化的设计语境中,色彩不仅是审美的元素,更是一种策略语言。如何通过色彩影响人的情绪与行为?如何在多元文化语境中实现色彩的有效传播?又如何借助AI技术提升创作效率与表达深度?这些核心议题正是本课程所试图解决的方向。通过建构系统的色彩认知体系,强化设计思维与技术应用的协同,本课程致力于推动新一代设计师在色彩构成维度上实现创造性跃升。

四、色彩构成课程的未来思考

“色彩构成”课程是视觉艺术与设计学科的重要基础,它不仅是色彩认知与运用的训练,更承载着对形式、空间、节奏、情感及文化语境的探索。在当下的人工智能(AI)时代,数字技术正在颠覆传统的艺术教育模式,色彩的学习方式、认知方法以及应用逻辑都面临全新的挑战。学生如何在AI辅助的环境中保持创意主动性?如何在智能生成的色彩方案中辨识美学价值?在这样的背景下,鲁迅美术学院建筑艺术学院的“色彩构成”课程,凭借其深厚的“鲁艺”传承积淀和创新的教学体系,探索出一条兼具传统绘画训练、色彩科学分析以及AI智能应用的教学路径,为美术学院设计学科教育提供了前沿的实践和思考。自鲁迅美术学院设立环境艺术设计专业以来,色彩构成课程一直是学院重要课程之一。它不仅关注色彩的基础理论与应用,还承载了艺术创作中重要的审美价值。在长期的教学实践中,马克辛教授和教学团队逐步形成了一套具有鲁艺特色的色彩构成教学体系,并在此基础上不断创新。在过去的几十年里,色彩构成课程经历了从传统手绘到现代数字化教学的多重创新。然而,进入AI时代后,课程内容和教学方式迎来了更加深刻的挑战。如何在传统艺术教育的基础上,融入新技术的应用和思维方式,成为不断探讨的课题。