2025年9月27日,由四川美术学院主办、四川美术学院艺术人文学院承办的“跨媒介视野下的美术研究”第三届全国艺术学硕士研究生论坛在四川美术学院虎溪校区隆重举办。论坛以“跨媒介视野下的美术研究”为主题,邀请24位来自国内不同高校的青年学者,就“艺术的跨媒介叙事与传播”“跨文化语境下的媒介互动”“艺术跨界与观念革新”“跨门类艺术生产与再造”四个主题进行深入探讨。论坛邀请中国美术学院杨振宇教授,上海大学教授、《艺术史研究通讯》编委、鲁迅美术学院客座教授郭亮,重庆大学艺术学郝斌副教授担任评议嘉宾。我院2024级研究生窦紫怡、刘姝廷受邀参与本次研讨会。

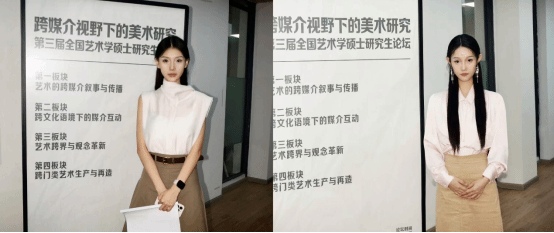

我院2024级研究生窦紫怡、刘姝廷在“跨文化语境下的媒介互动”单元进行发言。

(我院2024级研究生刘姝廷、窦紫怡参会照片)

刘姝廷以《跨文化语境下美术媒介的转变与传播——布歇中国风作品中自然景观的符号编码》为题发言。她以皮尔斯符号学为理论框架,分析了18世纪布歇“中国风”作品中自然景观的符号编码机制。布歇通过跨文化借鉴与跨媒介传播,将椰子树等植物元素从传教士文献、版画等源头中剥离,经由油画、挂毯等媒介,将其固化为一套符合欧洲市场预期与文化想象的视觉符号。这一过程并非真实再现中国,而是将中国元素进行去脉络化、选择性与系统化的重组,本质上是欧洲中心主义视角下对东方的扁平化构建。

2024级研究生刘姝廷发言)

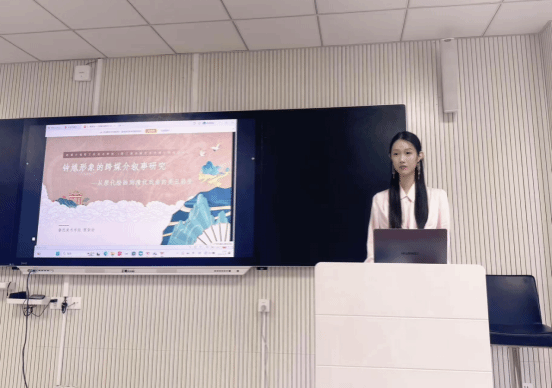

窦紫怡以《钟馗形象的跨媒介叙事研究—从唐代绘画到清代戏曲的美丑转变》为题发言。她系统梳理了钟馗形象从唐代至清代的跨媒介演变,揭示了其“化丑为美”的美学机制。在唐代吴道子画作中,其丑怪外貌通过写意线条与正统色彩被转化为驱邪神力的象征;明代铜铸雕塑则利用材质的可触性,使其丑成为可感知的神圣威严;至清代京剧,通过程式化的脸谱、身段与唱腔,其丑最终升华为引发情感共鸣的舞台艺术美。这一演变历程表明,钟馗之丑并非审美缺陷,而是在绘画、雕塑、戏曲等不同媒介的塑造下,依据特定时代的功能需求与文化心理,不断被赋予新意义,最终从令人恐惧的怪诞形象,转化为承载正义、温情与集体向往的文化符号。

(2024级研究生窦紫怡发言)

来自全国24位硕士研究生通过一天的学术交流,既宣讲了自己研究成果也彼此学习共鉴,思考理论如何回答现实生活中的问题,解决这个新时代新的问题,论坛取得了预期成果,圆满闭幕。

文字|窦紫怡

图片|四川美术学院人文学院

初审初校|张瑜

复审复校|刘妍 苏欣 谢兴伟

终审复校|佟晓杰 李林