80年前的警报声,

至今仍在耳畔回响。

今年8月19日,

视觉传达设计学院暑期实践团

走进“九·一八”历史博物馆,

在光影交织的展厅里,

师生们用眼睛去见证,用心灵去铭记。

老师们及实践团全体成员在九·一八历史博物馆前合影

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为了引领团员青年铭记历史、砥砺前行,2025年8月19日,视觉传达设计学院党总支书记张松川、党总支副书记高超、展陈工作室主任张书、团委书记拾克方、学生党支部书记宋欣欣老师带领实践团成员前往“九·一八”历史博物馆,开展暑期 “三下乡”社会实践活动。师生们以专业视角和深沉情感,回望那段烽火连天的岁月,从历史的视觉印记中汲取精神力量,并深入思考如何以当代设计语言,诠释“铭记历史、珍爱和平、砺行未来”的深刻主题。

01沉浸式的震撼

踏入九·一八历史博物馆,凝重感扑面而来。泛黄的史料与实物无声诉说着那段屈辱与抗争的历史,战士们冲锋的身影、不屈的眼神,在肃穆的光影中显得格外震撼。仿佛有警报在耳畔回响,深深提醒着我们这个民族曾经历的伤痛。作为美术从业者,更是应以笔为刃,传承鲁艺精神,让历史的记忆永不褪色,以艺术之力铭记过去、守护当下。

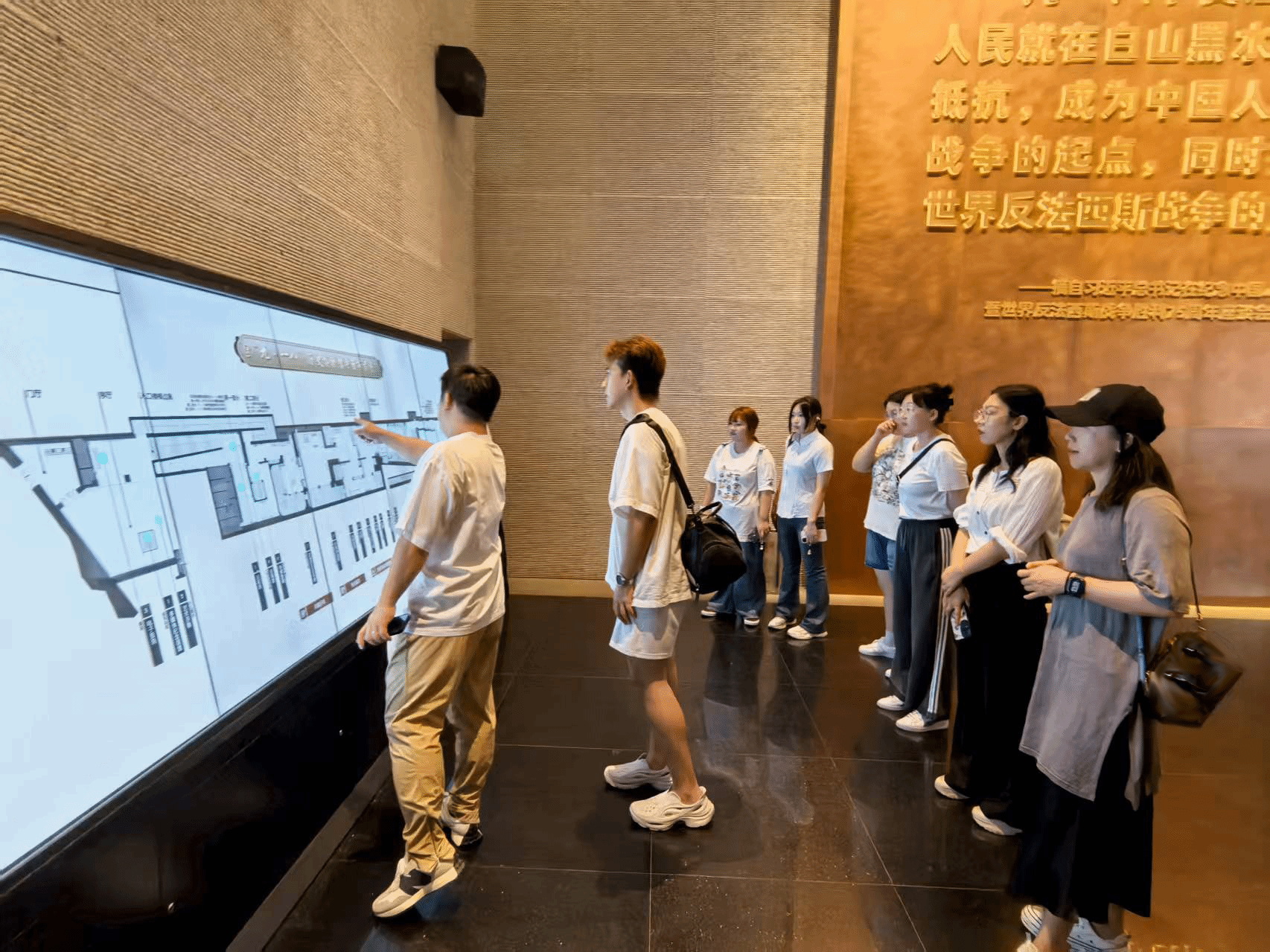

老师们和实践团成员参观展馆

02师长的引领

张松川、高超、张书等老师带领同学们穿梭于史料之间,解析展馆的色彩、空间、光影设计。老师们提醒大家:作为青年设计师,要学会从历史中提炼情感符号,用当代设计语言,传递跨越时空的共鸣。

张松川老师为实践团成员在展馆内进行讲解

张书老师为实践团成员在展馆内进行讲解

实践团的老师们从多角度为同学们提供了专业指导。他们指出,展馆的整体设计如同一部视觉交响乐,通过色调、空间和光影的精心安排,营造出引人深思的沉浸式体验。老师们强调,回望历史要认识到中国抗日战争的世界意义,馆内每件文物都是这段宏大历史的见证,在设计创作中应当注重提炼能够引发跨文化共鸣的情感符号。此外,老师们还勉励同学,爱国精神要落实到实际行动中,立足本职、精益求精,就是在各自岗位上践行爱国情怀。

展馆内陈列的详实史料、雕塑作品及场景还原震撼人心

03青年的思考

同学们带着专业视角,细致观摩、认真记录。镜头不仅对准了宏大的场景复原,更聚焦于无数动人的细节:抗战宣传画上极具张力的线条与色彩组合、黑白照片中人物坚毅的神态、武器上的斑驳锈迹、书信文稿的泛黄纸纹与书写肌理……这些第一手的视觉素材,既是历史的直接见证,也成为了同学们未来创作中最珍贵的灵感宝库。一位同学感叹:“这些真实的质感与色彩,是任何数字滤镜都无法模拟的。它们承载的情感重量,正是我们设计需要传递的核心。”

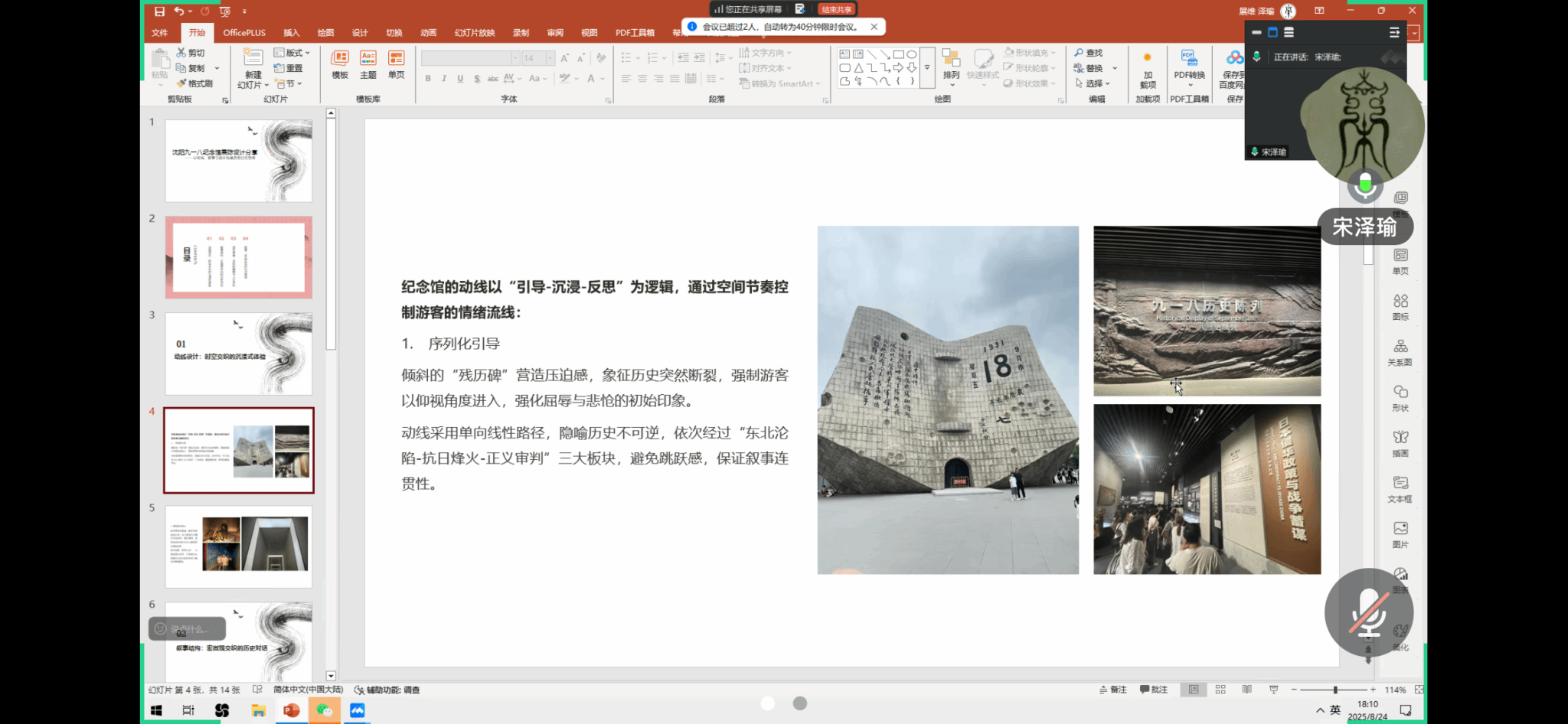

实践团成员们开展线上研学交流

04从展馆到云端:青春思考在延续

实践结束后,拾克方老师带领学生们开展场馆研学线上讨论,同学们围绕“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”和“九·一八”历史博物馆的参观体验,结合专业所学,展开了一场热烈的“云研讨”。

研究生学长学姐们进行精彩分享,分享了他们对“九·一八”历史博物馆展陈结构与空间设计的观察,例如展线如何通过曲折的路径象征历史的艰难,灯光与色彩如何营造凝重肃穆的氛围,以及重要文物在视觉焦点处的陈列方式等。同学们踊跃提出创新思路,探讨如何将动态视觉、数字交互等现代设计手段融入历史主题创作,使抗战记忆焕发新的生命力。

大家一致认为,应当深入提炼抗战历史中的精神符号,通过当代设计语言进行转译,开发出既承载历史厚重感、又具备时代感染力的视觉作品。

拾老师总结指出:优秀的设计不仅是对历史的再现,更是一种创造性的转化;关键是要将深刻的历史内涵,转化为年轻人易于理解、乐于共鸣的视觉语言,让红色记忆借助新的媒介和技术,在新时代持续绽放光彩。

张书老师为实践团成员在展馆前进行讲解

红色足迹,映照民族记忆;

青春脚步,奔赴时代前行之路。

历史告诉我们,不容忘却;

青春告诉我们,必须担当。

作为鲁美青年,

我们愿以画笔为刃、以创作为声,

让抗战精神在新时代绽放新的光芒,

让担当与信念,成为青春最亮的底色!