编辑:赵慧|

编辑:赵慧|

来源:党委教师工作部(人事处)|

来源:党委教师工作部(人事处)|

发布时间:2025-09-20|

发布时间:2025-09-20|

浏览次数:

浏览次数:

近年来学校党委高度重视人才队伍建设,深入实施人才强校战略,加速推进对优秀青年人才的培养和孵化,促进新一代学术骨干快速成长,充分发挥青年骨干人才在学科专业建设及科研工作中的重要作用,打造多学科并进、可持续发展的优秀人才梯队。经个人申报、单位推荐、综合评审,学校党委发布了《关于聘任第一批“鲁美青年艺术家”“鲁美青年学者”的决定》(鲁美党发[2025]55号),聘任了尹航等18名青年人才为“鲁美青年艺术家”“鲁美青年学者”,现对以上人选进行集中宣传,希望全校教师能够以此为榜样,凝心聚力、锐意进取、共同奋进!(以下排名不分先后)

一、鲁美青年艺术家——尹航

尹航,中共党员,建筑艺术设计学院教授。2023年荣获“辽宁省五一劳动奖章”。自2007年留校任教以来,他长期深耕教学科研一线,主讲课程《城市形象设计》获评国家一流本科课程。在科研方面,聚焦5G与智能建筑艺术空间融合,推动数字技术在环境设计中的理论构建与实践应用,他出版的《AI+建筑艺术手绘》教材,更是填补了AI+建筑空间设计教学的空白。

他艺术创作成果丰硕,屡获全国美展奖项。作品《辽宁工人展览馆》获第十四届全国美展“进京作品”奖,《第十二届全运会火炬及景观设计》获第十二届全国美展“优秀奖”,《“风中的三叶草”上海世博会景观建筑方案》入选第十一届全国美展。社会实践服务方面,近3年展陈设计作品《秦皇岛美术馆》《辽宁工人展览馆》《沈阳音乐学院校史馆》均获得省级领导好评和良好的社会效应。国际项目方面,与华为深度合作,设计出多项华为全球奖励奖牌与奖杯,其中“明日之星”奖牌全球颁发6万余枚。2022年的北京冬奥会火炬及周边设计获得全球前十名,并在央视CCTV5《冬奥之约》播出,展现了其高水平的实践能力、社会影响力与国际视野。

二、鲁美青年艺术家——齐鑫

齐鑫,传媒动画学院副教授,硕士研究生导师。中国美术家协会会员、辽宁省美术家协会综合画种艺委会副主任。

他在插图与连环画领域展现出扎实的创作功底和极高的艺术追求。参与主持两项国家艺术基金及中宣部项目,作品多次入选全国美展、全国青年美展等重要展览,两次获全国书籍设计艺术展插图金奖,曾参与拍摄中宣部、国家广播电视总局庆祝中国共产党成立100周年重点文献纪录片《山河岁月》并为该片创作鲁迅先生木刻像。学术论文及作品发表在《新华文摘》《光明日报》《辽宁日报》《美术》《解放军文艺》《文汇报》等报刊,具有较高的专业认可度和艺术水准。

三、鲁美青年艺术家——孙健

孙健,工业设计学院副教授,硕士研究生导师。中国机械工程学会工业设计分会常务委员、辽宁省工业设计协会副秘书长、工业设计国家级实验教学示范中心(鲁迅美术学院)产品交互设计实验室负责人。

作为省级一流课程《产品交互设计》及校级研究生精品课负责人,他的课程建设与教学创新屡获认可,曾获省级教学成果奖、教学创新大赛二等奖等。他崇尚人工智能技术与教学的创新融合,贯彻“科艺融合”理念。长期以来,他立足辽宁区位优势,以教育部产学合作协同育人项目为依托,以“智能座舱人因设计”为突破口,将鲁美教育资源与辽宁人工智能产业融合,实现成果转化经济效益1.5亿余元。他依靠2025年投入线上教学的“鲁迅美术学院工业设计学院虚拟仿真 HMI 试验平台”等重点资源,为研究型实验课程提供智能教学手段,用智能化与数字化转型推动学术研究推向新高度。作品曾获全国美展铜奖、德国iF设计奖、红点设计奖等。

四、鲁美青年艺术家——李奉泽

李奉泽,现任工业设计学院副院长。他长期坚守教学与科研一线,年均授课量超过600学时,涵盖本科及研究生课程。他主讲的《AI技术应用与设计创新》《公共产品设计实践》《社会创新设计》等课程教学效果突出,多次荣获国内外知名设计竞赛“优秀指导教师”奖项。

在科研方面,他专注于人工智能与产品设计的交叉融合,主持及参与完成省部级以上科研项目15项,出版多部学术专著与教材,并在国内外核心期刊发表一系列学术成果。其代表设计作品《滤径》《Waterwheel Filter》曾荣获全国美展铜奖以及德国iF奖、红点奖等国际重要奖项。在教学改革实践中,他注重将学科前沿动态融入课堂,展现出优秀的教学组织能力和深厚的育人情怀,有效推动了教育实践与学科创新的深度结合。

五、鲁美青年艺术家——张实

张实,副教授,九三学社社员。辽宁省动漫产业协会副秘书长、辽宁省综合画种艺委会成员、辽宁省轻工业联合会职业技能等级认定专家、九三学社沈阳市委青年工作委员会委员。

2014起任教于传媒动画学院影视动画长片工作室,主要讲授《分镜头设计》《影视动画设计》等专业核心课程,教学严谨,善于启发学生创造性思维。成果发表于《当代电影》《中国出版》等刊物,其研究方向聚焦于商业动画、动画艺术研究等,致力于在传统与当代的对话中探索艺术表达的新的可能性。创作作品以动画设计为核心,连续入选第十二、十三、十四届全国美展,获得国际奖项十余项,体现出稳定的专业水准与行业认可度。课程《影视动画长片前期》获批辽宁省一流混合式课程,具备较高学术创新质量,为专业发展和学科声誉提升作出了贡献。

六、鲁美青年艺术家——张超

张超,中共党员,博士,副教授,硕士研究生导师。中英数字媒体(数字媒体)艺术学院副院长、教师党支部书记、辽宁省“张超劳模创新工作室”负责人。曾获“辽宁五一劳动奖章”“辽宁技术能手”“民政部设计赋能乡村振兴先进个人”等荣誉称号。艺术作品曾获国际A’DESIGN AWARD“白金奖”,并连续入选第十三、十四届全国美术作品展。

主授《服务设计》课程,成果入选中国服务设计优秀案例与优秀导师提名、课程思政示范课。多年来,先后指导学生获得纽约“ADC”等国内外大赛奖励二十余项。他聚焦数字媒体艺术与服务设计、乡村振兴设计领域,入选全国高校乡村振兴创新典型案例,用设计推动乡村一二三产业协同发展,创造了显著经济效益,形成了可复制、有影响的实践范式。

七、鲁美青年艺术家——胡书灵

胡书灵,博士,教授,建筑艺术设计学院研究生导师。2020年获“辽宁向上向善好青年”称号。多项成果发表于《光明日报》《装饰》《艺术工作》《美术大观》等CSSCI、北大核心及SCI、EI期刊。主持及参与完成国家社科基金、国家艺术基金、教育部人文社科项目等国家级、省级课题23项。参与撰写《决策咨询》,多条建议获省部级以上领导的肯定性批示。教学育人方面,两门课程获“辽宁省一流本科课程”,参与主编辽宁省“十四五”规划教材,在各类设计比赛及创新创业大赛中获优秀指导教师荣誉40余次。

她深入聚焦美术设计教育研究,并积极探索围绕空间设计的学科交叉与融合,诸如VR技术在艺术设计领域的应用、环境设计人因研究等。兼任国家级设计类期刊编委、专家委员,辽宁省轻工业联合会职业技能等级认定专家,大连市标准化专家,沈阳市委、市政府决策咨询特约研究员等。在城市社会发展中充分发挥专业智囊作用。她以“建筑学+教育管理”双博士学科背景,形成“设计——研究——政策”三位一体的学术路径。作品成果丰硕,三次入选“全国美展”,先后获意大利A设计、环境艺术设计大展等国内外设计奖项50余次。

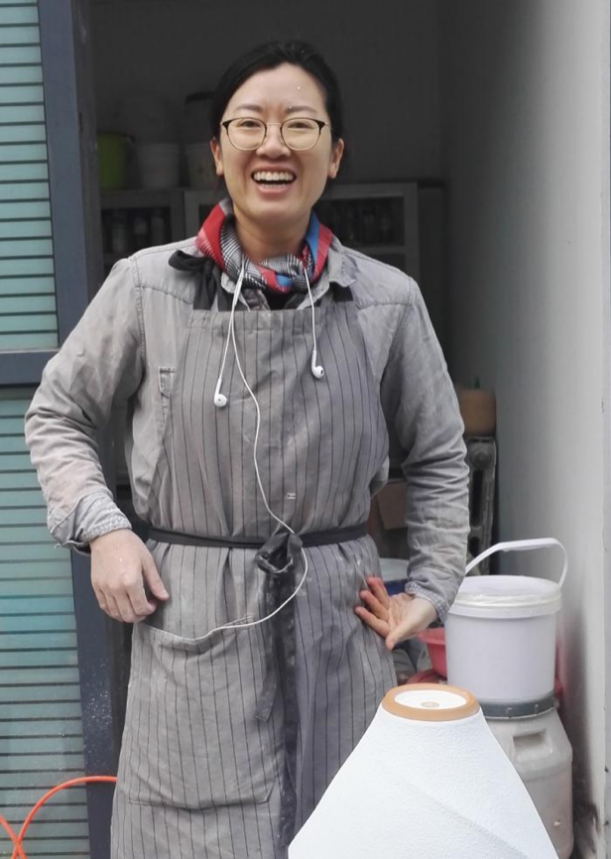

八、鲁美青年艺术家——钱麒光

钱麒光,毕业于清华大学美术学院陶瓷艺术设计系,副教授、硕士研究生导师,中国美术家协会会员,正高级工艺美术师。挪威奥斯陆国立美术学院及丹麦皇家美术学院访问学者,获批中国美术家协会中青年美术家海外研修项目、国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目以及中国美术家协会“新时代青年美术人才培养计划陶瓷100项目”。作品入选全国美展4次,获得《第十二届全国美术作品展》优秀奖、《第十一届中国陶瓷产品设计大赛》金奖、《第十届全国陶瓷艺术与设计创新评比》金奖等多项国家级奖项。

她的作品先后被中国美术馆、中国工艺美术馆、中国陶瓷博物馆、浙江美术馆、中国美术家协会等国家级博物馆收藏。在教学中,她主授陶艺塑造与表现、现代陶艺创作、陶瓷器皿设计等课程,主持参与省级一流本科课程三项,省级科研项目十三项,研究方向聚焦陶瓷材料塑造与表现,在艺术创作与教学领域均有较高的成就与影响力。她以陶瓷艺术为核心,成果覆盖创作、教学、科研、社会服务全链条。其主讲的《陶艺塑造与表现》入选省级一流本科课程,形成了“课堂——赛事——展览”一体化培养模式。她聚焦北方陶瓷艺术的现代表达,构建起了极具地域辨识度的研究体系。

九、鲁美青年艺术家——刘超

刘超,1987年生于河北承德,绘画艺术学院油画系专业教师、讲师。入职鲁美以来,他始终深耕油画专业教学领域,长期致力于教学方法的创新与改革实践,先进的教学理念与扎实的教学实践获得学院师生的广泛好评。

作为青年画家,刘超一直坚持对于绘画的探索,曾于北京、上海、青岛、沈阳等地举办个人绘画作品展,作品多次入选国内外重要的绘画展览及当代艺术博览会,部分作品被专业美术馆及私人藏家收藏。多年来,他专注于教学与创作,曾获国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目、辽宁美术作品展铜奖、辽宁省线下一流本科课程。其代表性作品《未来之城》《科技之光》等,关注科技与未来,契合时代脉搏,获得行业内外的关注和认可。

十、鲁美青年艺术家——李宝荀

李宝荀,美术学博士,罗中立奖学金获得者。绘画艺术学院水彩画系副主任,副教授,硕士研究生导师。中国美术家协会会员,辽宁省美术家协会水彩画、粉画艺委会秘书长,中国美协水彩艺委会年度提名艺术家。举办个人作品展15次,参加国内外展览百余次,曾受法国、西班牙、英国政府及相关学术机构邀请前往交流访问。作品入选十二、十四届全国美展,荣获中国美协展览最高奖3次、省级金奖2次。作品收藏于武汉美术馆、安徽省美术馆、中国农业展览馆等,在水彩画创作及教学领域具有较高影响力。

他坚持将艺术实践与美育理论相结合,展现出较强的学术创新意识。他的作品兼具时代性、地域性与艺术性,水彩画《新时代东北工业物语》获得2024年国家艺术基金青年创作人才项目资助。作为项目负责人,曾主持国家艺术基金2025年度传播交流推广(海外)项目《视界交融:中国高等美术院校水彩作品国际巡展》。

十一、鲁美青年艺术家——李诗鹏

李诗鹏,1982年生于山东莱阳,2004年毕业于鲁迅美术学院中国画系,2010年获硕士学位(导师赵奇)。现任中国画学院副教授、硕士生导师,辽宁省中国画写生协会副会长。他长期从事中国画教学与创作,主持3项国家级项目,作品多次入选全国美展并获国家级、省级美术奖项,代表作品有《致富路上》《老有所乐》《种瓜得瓜》《众生物语》等。作品先后入藏中国共产党历史展览馆、中国工人运动博物馆、鲁迅美术学院美术馆、河南杨靖宇纪念馆、大连博物馆等。

他以艺术家精神潜心治学,深耕中国画创作与研究,坚守传统笔墨精神,兼容当代艺术观念,形成了鲜明的个人艺术风格与系统的创作理念。其作品题材广泛,既有重大历史题材创作,又有现实主义主题探索,以中国画语言呈现时代风貌和民族精神,体现出鲜明的家国情怀与文化自觉,又以教育家精神立德育人,积极参与建设高素质专业化教师队伍,为教育强国与中华文化的传承发展贡献力量。他尤其擅长写意人物画,兼顾花鸟山水,在人物画,特别在重大历史题材创作方面有着自己的独特见解和艺术经验。他将“鲁艺”创作精神与方法论融入教学,极大地提升了主题性创作教学水平。其代表作品紧密契合国家重大战略与时代命题,展现了艺术家敏锐的时代洞察力和深沉的社会关怀。

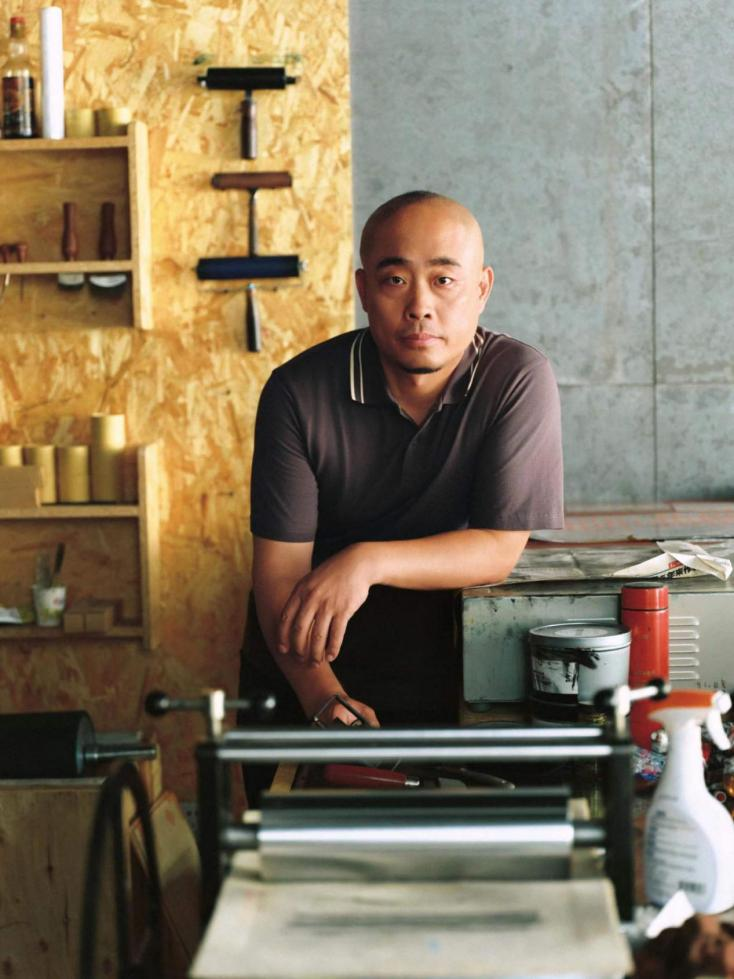

十二、鲁美青年艺术家——李秋实

李秋实,博士,教授,实验艺术系副主任,硕士研究生导师。辽宁省哲社科专家库专家,美国西俄勒冈大学、意大利威尼斯美院客座教授,中国美术家协会会员。曾在威尼斯马格拉堡(Forte Marghera)、美国西俄勒冈大学、北京朗空美术馆、鲁迅美术学院美术馆等多地举办个人展览,多幅作品被美国西俄勒冈大学、深圳观澜美术馆、浙江美术馆、黑龙江美术馆、湖北美术馆、深圳画院等国内外机构收藏。主持2014年辽宁省哲社科基金等多项一般项目、2016年国家艺术基金青年创作人才资助项目、2021年辽宁省教育厅重点项目、2022年国家社科基金艺术学一般项目。作品曾入选第十二届全国美展,并多次获得省级展览金、银、铜奖;出版《清末民初“风俗版画”研究》等5部学术专著,在《美术》《装饰》等CSSCI及中文核心期刊发表论文10余篇。

他的研究方向为综合版画、实验艺术、图像社会学,主讲《图像认知及语言转换》《综合媒材创作实践》等课程。讲授课程获批2025年国家一流线下课程、2023年辽宁省研究生教学成果二等奖。在专业特长方面,他从跨学科的角度入手,采用综合版画、新媒体艺术、装置艺术等形式进行综合艺术创作实践,运用图像学结合社会学的方法论进行理论研究,能够把学术理论研究与艺术创作实践完美地结合在一起,取得了优异的成果。他以国家战略和国家教育方针政策为指导,用现代式教育理念重塑美育教育研究,具备较强的国际化学术视野与丰富的跨文化、跨领域教学经验。

十三、鲁美青年艺术家——李鹏鹏

李鹏鹏,1984年生于辽宁鞍山,绘画艺术学院油画系教师,兼任辽宁省美术家协会油画艺委会委员、辽宁省油画学会副秘书长等职务。主要承担油画系本科基础课程及部分研究生课程,主持省级一流课程《创作基础练习——图像处理与语言转换》,并参与多项省级教学成果奖项目。在艺术创作方面成果显著,参与多项国家级、省级重大题材美术工程,作品《澳门回归》被中共中央党史馆永久陈列,作品《春之季》入选第十四届全国美展,获进京作品奖,《雷锋精神永恒》作为2024年国家艺术基金传播交流推广资助项目参与全国巡展。获得省级展览金奖2次、银奖2次、铜奖1次。诸多作品被国家级、省级艺术机构及私人收藏,并发表多篇学术论文。

他的主要研究方向为传统绘画语言的当代表达与实践,在扎实的传统绘画功底基础上,不断深入探索当代绘画的语言转化与发展路径。其创作注重在传统技法与当代观念之间寻求平衡与突破,逐步形成了具有鲜明个人风格与学术价值的语言体系。他长期深耕素描基础与创作课程的教学一线,秉持“技法训练与观念引导并重”的原则,注重学生造型能力的系统培养与艺术思维的创新激发。他强调以传统绘画语言为根基,结合当代艺术理念,推动教学方法的多元化与前沿性实践。所培养的学生在国内外重要艺术赛事与展览中屡获佳绩。作品亦逐渐得到学术机构与艺术市场的广泛认可,展现出良好的专业素养与发展潜力。他的教学理念与方法具有创新性和实践价值,多次获得省级一流课程认证、省级教学成果奖等。出版的教材紧密结合当代艺术教育需求,为学科课程体系提供了重要支撑。

十四、鲁美青年艺术家——董博雅

董博雅,实验艺术系副教授,中国美术家协会会员,主要讲授《当代艺术框架下的传统图式研究》课程。她潜心探索民族优秀传统文化的创新型转化与当代教学的融合,为学生呈现了一幅从理论认知到实践操作、从当下剖析到未来展望的画卷,以民族艺术为线索解码中国精神,以转译创新为路径再造“新国风”,为优秀民族传统文化的“活态传承”不懈努力。

学术研究方面,获得国家艺术基金滚动资助项目1项、中宣部绘本创作项目1项,在中国美术家协会主办的国家级展览中获奖6项、辽宁美术家协会主办的省级展览中获奖5项,在国家社科基金艺术学项目《生态“剧场”——智能时代下生态思维应用及实践路径研究》中,她作为第一参与人参与其中,她的作品还获得第七届全国青年美展入选。

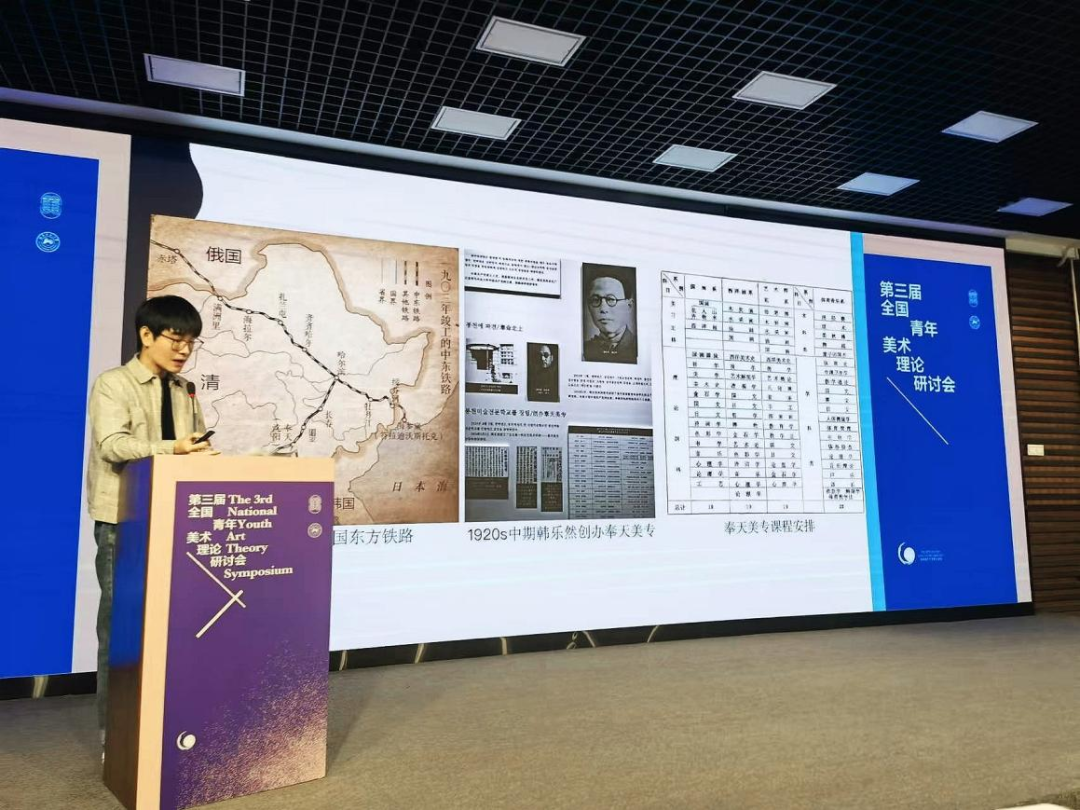

十五、鲁美青年学者——胡乃斌

胡乃斌,1992年生于辽宁沈阳,人文学院副教授、硕士研究生导师、辽宁省哲学社会科学青年人才培养对象,本科、博士均毕业于中央美术学院人文学院,硕士赴莱斯特大学博物馆学院学习。他的研究方向主要是当代艺术现象与理论、美术博物馆学、视觉文化研究。入职鲁美4年以来,他积极从事教育教学工作,教授专业课程《学术写作》《西方美术史学史》《20世纪前卫艺术研究》和《美术博物馆管理》,指导学生获各级奖项9项。

作为一名青年学者,他具有较为丰富的科研工作经验,以独作和第一作者身份在《光明日报》《美术》和《艺术工作》等权威期刊、报纸发表论文10余篇;独立出版专著2部,合作译著1部;主持教育部项目1项、辽宁省项目3项,参与各级项目10余项;入选中国美协研讨会等国内外重要学术会议10余次;策划展览获国际级银奖1项,论文获国家级金奖(一等奖)2项。

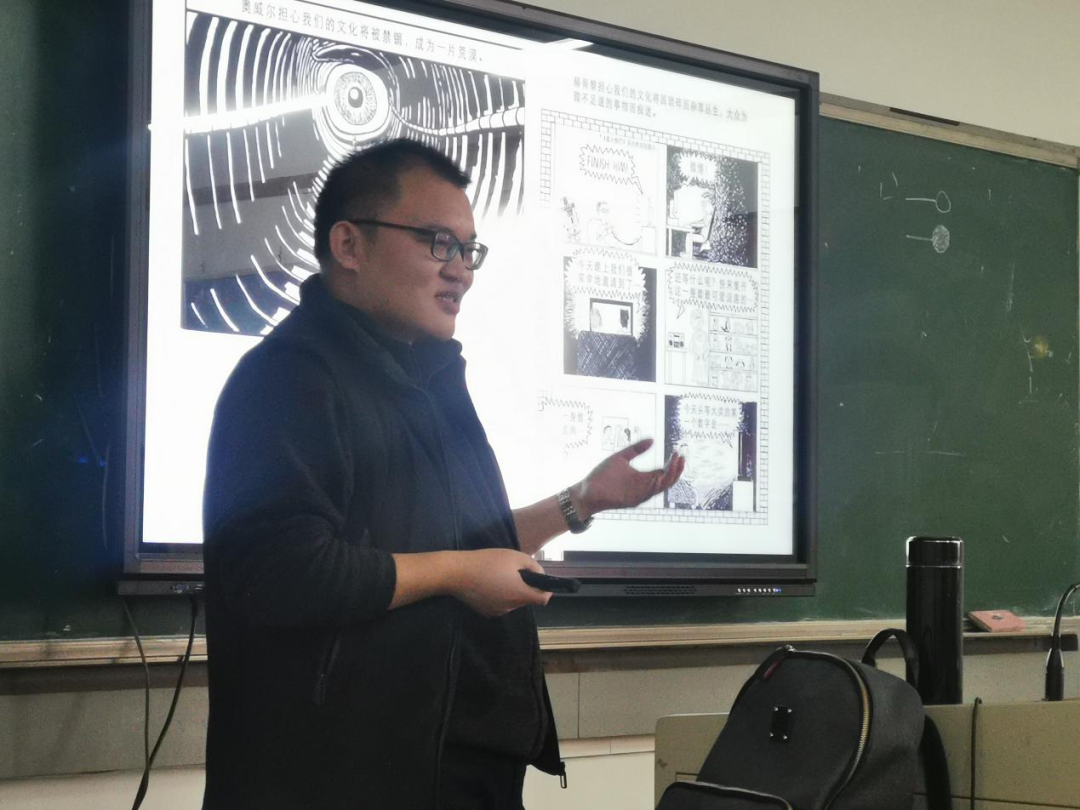

十六、鲁美青年学者——焦琳

十七、鲁美青年学者——谢兴伟

十八、鲁美青年学者——郭瑶月

郭瑶月,1983年生,中共党员,现任马克思主义学院教师、副教授。主要从事马克思主义文艺理论、红色艺术资源、思想政治教育研究,在该领域形成了专著、学术论文、咨政建议、教学改革、科研项目等数十项成果。

她紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,在思政课教学创新方面取得了良好的工作业绩和研究成果。多次参加国家、省、市级教学比赛,获教育部首届全国高校思想政治理论课教学展示活动二等奖,先后获得“全国高校思想政治理论课教学骨干”“辽宁省思想政治理论课教学能手”等荣誉称号。

新闻来源 | 党委教师工作部(人事处)

文字作者 | 孙 震

本期编辑 | 赵 慧

责任编辑 | 王 敬

初审初校 | 曹 璐

复审复校 | 付永恒

终审终校 | 范景怡

执行编委 | 李 杰