美术学院是弘道之所,影像艺术是同行之途,在学术谱系中,我们是知行合一的创造者,是影以载道的同路人。每年的毕业季是莘莘学子绽放艺术之花的季节,对于影像艺术学院的毕业生来讲,既要坚持艺术初心,还要不惧繁琐,坚持在导师们的指导下做出有个性、有品质的影像作品,完成高水准的影像艺术创作。本届影像艺术学院研究生毕业作品包含了丰富的影像艺术类型,多样的视觉风格,多元的主题观念,不同的技术手段,在把握影像语言方法的同时注重作品的思想性,既有对生命意志的关照、对生存环境的忧患、对社会责任的思考,更有对人类新课题、新观念的关注与表达。愿每一位同学都将成长化作担当,拥抱未来,成为栋梁。

研究方向:影视文化研究

指导教师:程远征

刘呈雪

1999年 出生于辽宁省大连市

2017年 本科就读鲁迅美术学院影像艺术学院影视摄影与制作专业

2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院影视文化研究方向

故事梗概:小姨人生过半,前半生命运多舛,一次机缘巧合中在网络上认识了熊,二人性格投缘,将缘分延续到现实中。而熊的意外离世打破了原本的生活,打破了一切。小姨想将熊制作成项链,永远陪伴自己。而商家在制作项链的过程中也出现了一些问题,小雪是如何面对的、如何处理的,又是怎样带着小姨走出内心的……导演阐释:影片根据家里真实发生的事改编,我从小就与小姨有着不同于家人间的亲情,小姨对我而言更像是朋友的存在。小姨前半生历经的悲苦我历历在目,熊的出现“打破”了小姨的生活,改变了小姨的性格,让小姨原本的生命轨迹有了不一样的诠释。在《四分之三》开机前半个月,我们家又经历了姥爷的意外离世,姥爷对我而言是人生中非常重要的存在。那个时期的我仿佛跟去年的小姨一样,来不及悲伤,每天都在为姥爷的事情忙碌、奔波,也在为即将开拍的影片准备着……这些,都让我对死亡有了更深层次的理解。因此我选择以影像的方式呈现,将此影片作为礼物送给熊、送给姥爷。

陈茜

1999年 出生于辽宁省沈阳市

2017年 本科就读大连外国语大学软件工程专业

2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院后人文影像研究方向

作品名称:《承重模式—数字环》

作品尺寸:可变

作品类型:实验影像

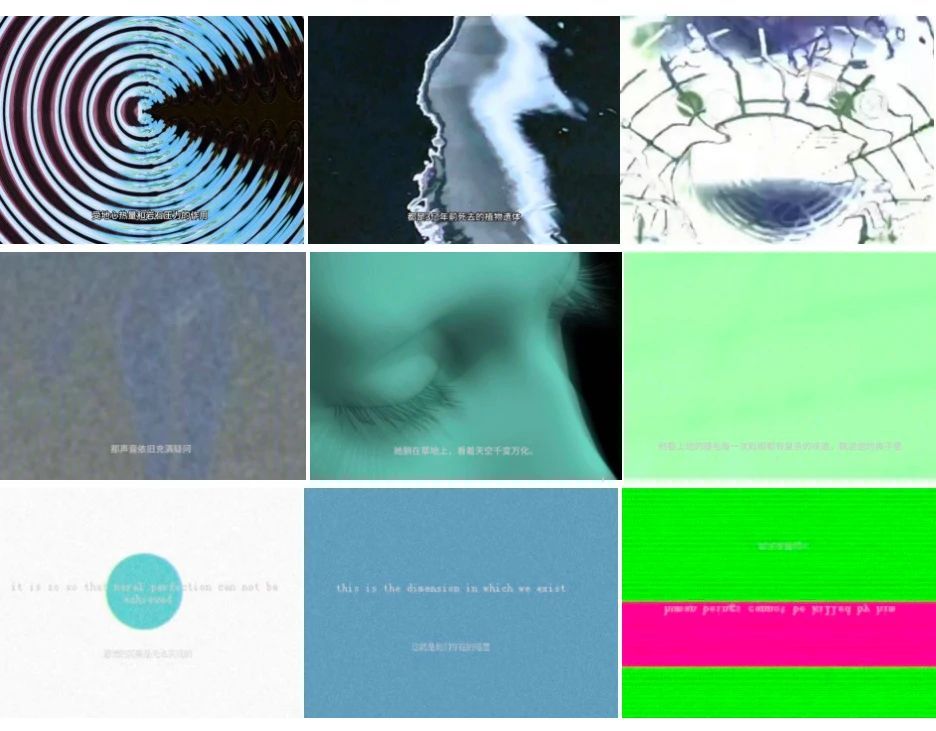

本作品虚构了一个人类诞生的历史。物质的重量赋予了本我想象自身的实质、规则以及被归类为具体的意义。这种保持科学纯粹性的物质想象,不足以表达想象的全部形而上学。数字时代下,生命体的想象不再属于原始意象的回声,而是更具创造性。某种成程度上,语言主体的多元,丰富了人类的认知结构与想象空间,真实与虚构处在某种不可拆分的空间,事实是神圣且客观的,阐释又是意志自由。在这种更接近无意识与诗意的语境中我们是否可以更平衡地去看待真实与想象。在作品《承重模式-数字环》所创造的梦境下,环形它包含了所有其他的形状,因此是包罗万象的。它是天空中两个最重要的光体:太阳和满月的形状。正如普罗克卢斯在对欧几里得的评论中所说的,圆“为我们规范一切,直到最卑微的施舍,因为它分配了美、同质、形状和完美”。影像作品中多次使用数字处理,使画面呈现换装封闭以及圆形运动。矛盾是矛盾也对立面,选择脱离这些循环本身,生命更迭就在循环往复里观察,感知。通过对想象进行思索和辨识,去感受自身的存在。

翁哲涵

1998年 出生于浙江省杭州市

2017年 本科就读鲁迅美术学院影像艺术学院摄影专业

2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院后人文影像研究方向

作品名称:《对话——数字生命体1》

作品时长:23分钟

作品类型:双屏视频论文装置、尺寸可变

《对话——数字生命体1》是一件视频论文装置,主题探讨了人工智能算法提供的生成如何操纵视听觉元素,模糊人类和机器创造力之间的界限。在视频中由生成之我来采访人工智能算法生成的奥本海默博士,奥本海默的回答皆是人工智能根据大数据中的视频与文本档案进行训练、归纳与分析得出的结果,包括模拟奥本海默的对话逻辑与语气,以及人物自身的知识储备与文化背景,借由算法开启了作者跨越时空对话不同历史人物的假象世界。人工智能对奥本海默的理解是有偏见的,它的对话基础来自研究人员自身带有偏见的数据搜集,而这种系统性偏见已经从人自身传递到机器之中了。

《对话——数字生命体2》是一件视频论文装置,是《对话——数字生命体1》的延续与深入。作品通过AI TALK人工智能对话的形式,从各个领域中选取富有代表性的人物进行“不可能”的对话。通过训练模型,人工智能生成高度逼真、富有创造性的对话与声音。或许肉体已死,但是数据通过上载获得新生,通过构建数字生命体的乌托邦,仿生人能够拥有真实的意识、情感以及属于生物的特征,打破了“对话”的不可能性,也使得人类原本不可实现的愿望得到了扮演性或是理想化的“回应”;揭示了人工智能基于人类集体记忆的特征以及技术变革带给人类社会可能性的福祉,但也让人回想起典故《庄周梦蝶》的故事并生发出“什么才是今天的真实?”的诘问。

赵治钧

1999年 出生于辽宁省营口市

2017年本科 就读于鲁迅美术学院影像艺术学院摄影专业2021年 研究生就读于鲁迅美术学院影像艺术学院后人文影像研究方向

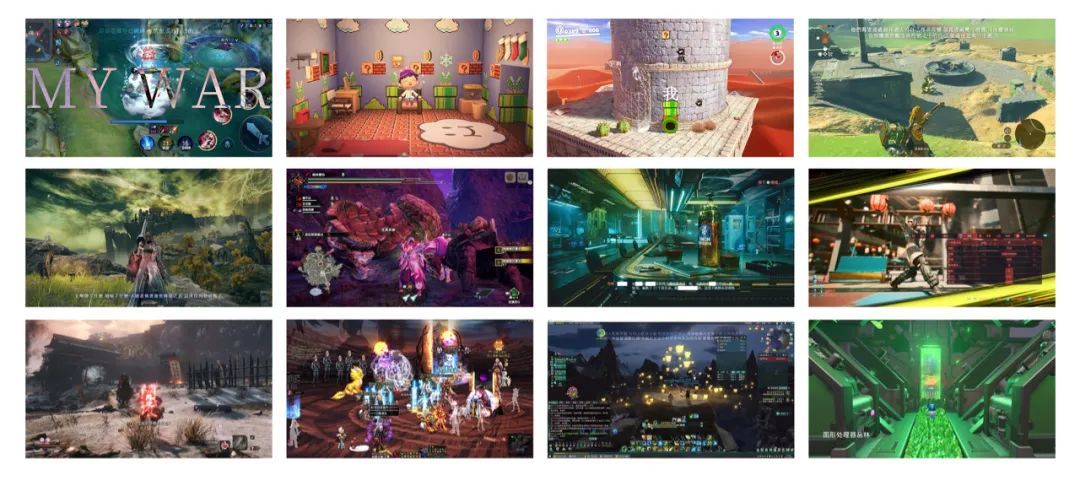

作品名称:《无关时间的游戏》之二

作品尺寸:40cm x 25cm x 12

作品类型:静态图像、油画布打印

《无关时间的游戏》“无关时间”指向个体心理中社会时间的失效,“游戏”则指向角色体验的路径多意性,意在阐释在当今时代语境下作为当下青年/游戏玩家自身的心理情感表达与精神官能分析,即置身于电子游戏的历程与二次元的洪流中到底在找寻亦是逃避着什么?在作品中采用时间/空间蒙太奇式混剪与数字AI化生成技术,目的是为了消解在现实世界中时间所带来的局限,消融现实与虚拟的边界,在各种奇思妙想的互联网思维的外衣下,更深层次的流露出对如何与自我相处,对存在本质的思考,使作品在深层次下流露出太宰治版百年孤独的景象通过行为来揭示游戏青年如何在互联网思维脑洞的外衣下,如何与自我相处,如何解决身份冲突问题。这部双幕视频论文作品融合剧情实拍、蒙太奇混剪与数字AI化生成技术,以此消融消融现实与虚拟的边界感。

彭琼瑶

1986年 出生于湖南长沙

2004年 本科就读鲁迅美术学院影像艺术学院影视摄影制作专业

2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院后人文影像研究方向

作品名称:《她的时间》之《洗碗机》

作品类型:影像映射装置

作品时长:2分57秒

作品名称:《她的时间》之《38岁的彭琼瑶》

作品时长:9分12秒

作品类型:短片

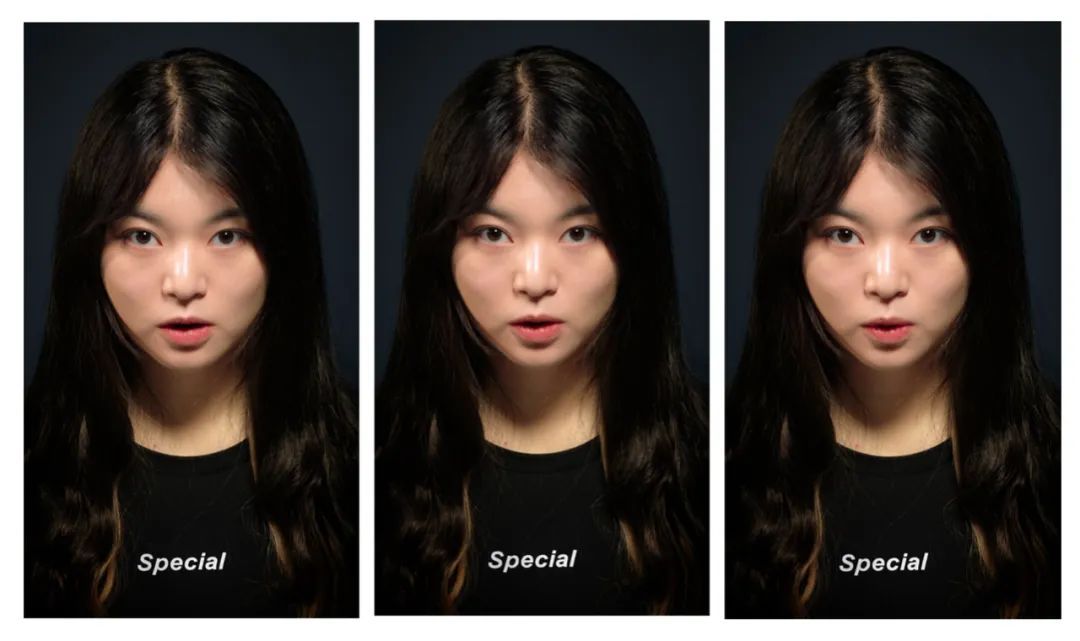

采用“私摄影”的记录拍摄手法,将镜头对准自己,用“视觉日记”思考当代中青年女性有着职业女性、母亲、女儿、妻子等多重身份,女性在社会或自己的高标准下,不断的追求“完美”,挤占自己的时间,而生命时间是有限的,女性何须完美?38岁的我看童年时为求艺默默前行的小女孩,仿如昨日,童年对艺术最原始的冲动一直指引着我默默前行。作品名称:《艺术家的苹果-草间弥生》《艺术家的苹果-凯瑟琳·瑞安》

作品工艺:艺术微喷

作品尺寸:110cm x 110cm

《艺术家的苹果》在某种程度上是女性身份的隐喻,也象征着诱惑与禁忌。运用数字虚拟影像技术,提炼女性艺术家最原始的意念和想法,把艺术家对情感的表达借用“苹果”进行艺术重构,超现实的想象与真实的情感交错。《艺术家的苹果-草间弥生》中草间弥生标志性圆点,像具有生命力一样在时空中蔓延,附着着这些圆点的苹果象征着女性艺术家在真实与幻境之间寻找自我;《艺术家的苹果-凯瑟琳·瑞安》中珠宝材质制作的腐烂苹果,探讨究竟什么是美什么是丑?什么是昂贵什么是廉价?什么是短暂什么是永恒?

郭文

1999年 出生于四川省巴中市

2017年 本科就读四川师范大学网络与新媒体专业

2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院后人文影像研究方向

作品名称:《巴蜀夜话——铃医龙门阵》

作品时长:18分42秒

作品类型:短片

“铃医”在过去指赤脚医生,“龙门阵”在四川方言中是“闲聊”的意思。我将镜头对向身边的亲人,也就是我的外公,在和他的闲聊中了解到一些我们不曾了解的故事。架好机位,一位潘爷爷面对着镜头徐徐道来。抬着滑杆送病人去医院、一言不合就喝农药的村民、在田地里被牛重伤的中年人......健谈的潘爷爷有很多龙门阵要摆。

以逐帧视频的方式呈现,我试图打破传统电影时间的流逝,将其还原为一系列镜头的图像。通过主体对时间的凝视,我们得以观察到时间在每一帧之间的微妙变化,从而挑战了时间的单一性。

研究方向:日常影像的当代研究

指导教师:傅遥

2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院日常影像的当代研究方向

这一组作品使用了已经发生霉变的4x5底片作为媒介,拍摄了黄华关码头的几处场景。这些场景中都没有人物出现,但船只和房屋都有村民留下的痕迹,隐喻着码头曾经的过往。照片中斑驳的印记,将黄华码头潮湿的气候以视觉的模式呈现。最终,展现出个体的记忆痕迹。在这片充满故事的码头,每一个角落都承载着乡愁的情感。它不只是一个地理的位置,更是心灵的归宿。对于温州黄华关的人们来说,这里是一段永恒的记忆,是无法割舍的情感纽带,是永远的家。

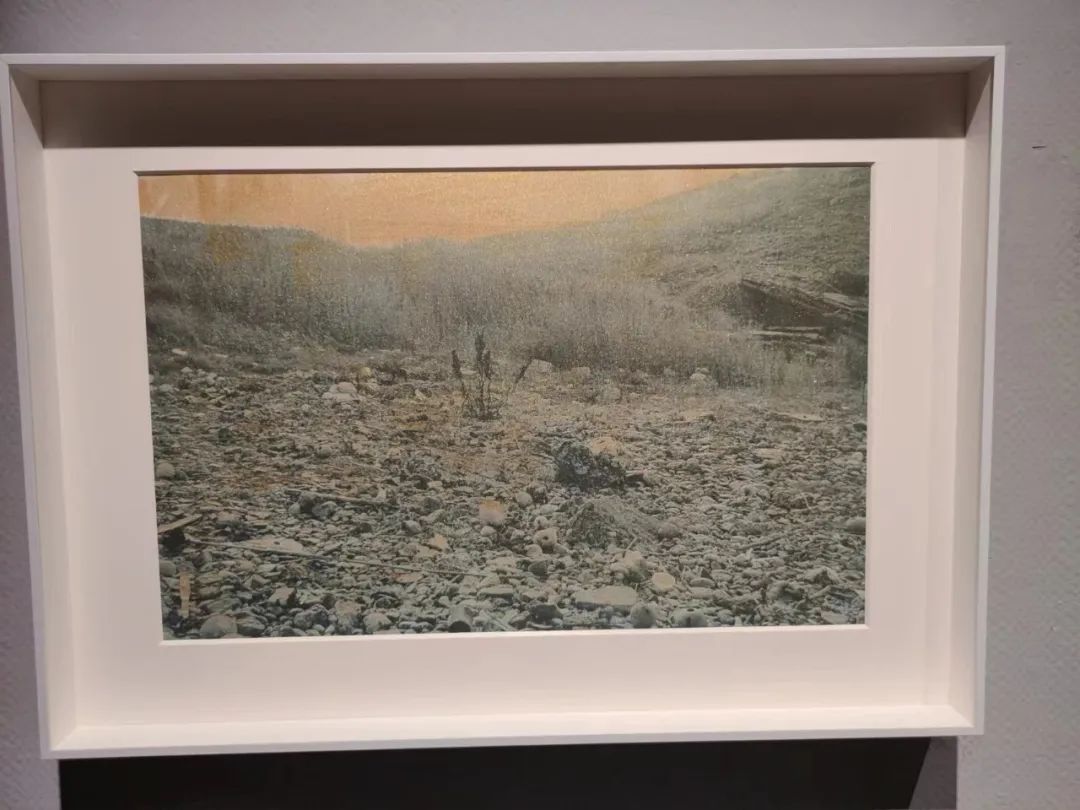

作品名称:《我的石头山》

作品尺寸:多屏实验影像,有声,彩色

作品时长:20分钟

作品以两组三联并置的视频探讨了生与死的主题。第一组视频聚焦于“死”,描绘了父亲去世后亲人的哀悼与回忆,反映了失去亲人后的复杂情感和深度怀念,同时探讨了人们如何通过回忆与纪念与逝去的亲人建立联系。第二组视频则转向“生”,通过展示民俗活动和家族聚会,传达了生命的丰富与家族的凝聚力,以及对生命的敬畏与珍惜这两组视频的并置形成了生与死的对话,促使观众深入反思生命的意义和死亡的归宿,展现了生与死的自然循环,并触及了人类对于生命无常的哲思和情感回应,强调了珍惜生命中的每一个瞬间的重要性。

作品以被开采的石头山为画面主题,借此表达了对父亲深沉而内敛的爱的理解与纪念。在中国文化中,父亲常被描绘为沉默寡言却充满关爱和付出的形象,与石头的沉默和坚固特性相契合。

通过石头的意象来捕捉和表达父亲离世后家庭情感上的微妙变化。画面是一座被开采后留下的石头山,原本矗立在那里的石头,已被时间或人为的力量剥离,只留下一片寂寥的空地。父亲这个身份在现实中的实存已经“缺失”,但这份缺失并非彻底的消失,而是如同被开采的石头,虽然离开了山体,但石头山本身依然存在,它的根基和脉络依旧完整。

作品呈现的石头山虽然残缺但依然如父亲的脊背巍峨壮观,无常和脆弱的生命,似乎在诉说着时间的流转与生命的循环往复。无论生命中的“石头”如何被开采和变迁,真挚的情感和记忆将永存,成为我们面对困难时最坚实的力量,也是我们不断前行的勇气和动力。

2016年 本科就读鲁迅美术学院影像艺术学院摄影专业

2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院摄影艺术创作语言与形式研究方向

这件作品是我以一个旁观者身份去阐述人类的发展,人类的一步步对生命的入侵。万物有灵,无论是人类还是其他,直到当我们赋予其一个标志的时候,整个环境发生了变化,成为一件大家都会瞩目的事情。

生命是一个循环往复的过程,一个生命的陨落也代表着另一个生命体的诞生。即庄子所主张的"生死齐一",跨越了传统观念中"生"与"死"之间的界限,生死之自然大限实际上并不存在,万物一体,不分彼此;生死齐一,本来无别。

2017年 本科就读鲁迅美术学院影像艺术学院摄影专业2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院摄影艺术创作语言与形式研究方向

如今人类作为地球文明的象征,站在文明的顶点俯瞰其他种群和生命,这种科学技术赋予的傲人姿态以及过于现实的社会文明也使我们对于历史和自然的规律性缺乏一种浪漫的建构与幻想,不再对轮回与生命抱有敬畏之心。但无论器物制度何等繁荣,我们的文明所既有的一切也终将会像此前存在过的、目前正被我们遗忘的文明一样崩塌、继而被遗忘,在往复中成为下一个文明的失落者。

我将远古生物隐喻为文明的缩影,而冰块在某种意义上又意味着停滞、无生命力,代表着被封印在深处的事件或物品。我想将画面的氛围营造为静谧且神秘的、无人问津的,象征着时间上的抽离,一种对自然历史的敬畏与神秘感,这也是我们作为旁观者视角所应有的冷静态度,与此时文明的喧嚣形成一种强烈的反差,继而达到沉寂与警醒的目的。通过虚拟软件来制作画面中的虚拟部分形象,试图营造出视觉上的真实感,并结合拍摄的环境照片放入三维软件当中进行渲染,在真实感的确立之下,虚拟与真实的界限无意中被消解。恐龙,当这一曾经真实存在过的物种再一次照进了当下的现实,人们在真实与非真实的恍惚间就此产生了一种超现实的感觉。

地球上其他地区的动荡在屏幕中似乎变得不再触目惊心,战争、灾难……处于屏幕之前的我们可以是个安静的旁观者,亦或是狂热的乐祸者。生命的消逝与无人问津,让本该孕育生机的土壤被硝烟所遮蔽,这些硝烟也是遮蔽权利的烟雾,让人们无法窥探,迷失了界限。烟云过境,皆为草芥。网络上有很多战争中无人机所拍摄的视频,其低质量的画面、马赛克以及俯视的视角,象征着掌握生命的权力,视频上方滚过的弹幕却充斥着一种来自旁观者的“清闲的嘲讽”,这或许是来自另一个世界的不解,也可能是人类本性如此。我使用无人机拍摄身边的大地,二者的边界似乎变得微妙了起来,让处于旁观者的我们,感受其他地区遭受苦难的人们的境遇。

陈凤仪

1999年 出生于安徽省马鞍山市

2017年 本科就读鲁迅美术学院影像艺术学院摄影专业

2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院摄影艺术创作语言与形式研究方向

作品名称:《未央》

作品工艺:艺术微喷

作品尺寸:尺寸可变

人们总是在找寻着什么,在这个过程中难免会遇到迷茫、困惑、不安,同时也会有喜悦和收获,种种的情绪塑造了一个个我们。作品《未央》以无尽与希望为主题。在时间的无尽循环中,人生展现出无限的可能性。这组作品通过捕捉我周围同龄人的状态,记录下她们的情绪感受,展现她们在现实生活中的迷茫与希望,孤独与自由。这一切都在她们的生活中不断延续,构成了她们每个人的故事,她们的故事相似却不相同。反映了女性对于个人未来不确定性的思考与接受。这种接受不是消极的,而是一种对未来无限可能的期待与准备。我试图通过镜头捕捉个体与环境、社会之间的关系,探讨当代女性在当今社会中的坚持与追寻,探索如何定义人存在与社会中的身份。

地球的持续“呼吸”及其与人类历史的“回响”构成了大地的呼吸与回响,作品探索了自然界的循环,并对人类在其中扮演的角色进行了反思。通过自然景观探讨地球作为一个生命体的呼吸与声音。无论是岩石还是海浪都是地球的一部分。鱼被赋予了超现实的形态,带来了文化的印记和对环境的人为干预,它与背景中的山脉和海岸线紧密相连,依然离不开自然的包裹。自然界的每一个部分都是相互连接的。作品试图探索对于人类与自然的共生关系。体现出我们正行走在一颗未完成的行星的外壳上,以及时间的流逝所给地球带来的改变。

唐震宇

1998年 出生于辽宁省沈阳市

2021年 研究生就读鲁迅美术学院影像艺术学院摄影艺术创作语言与形式研究方向

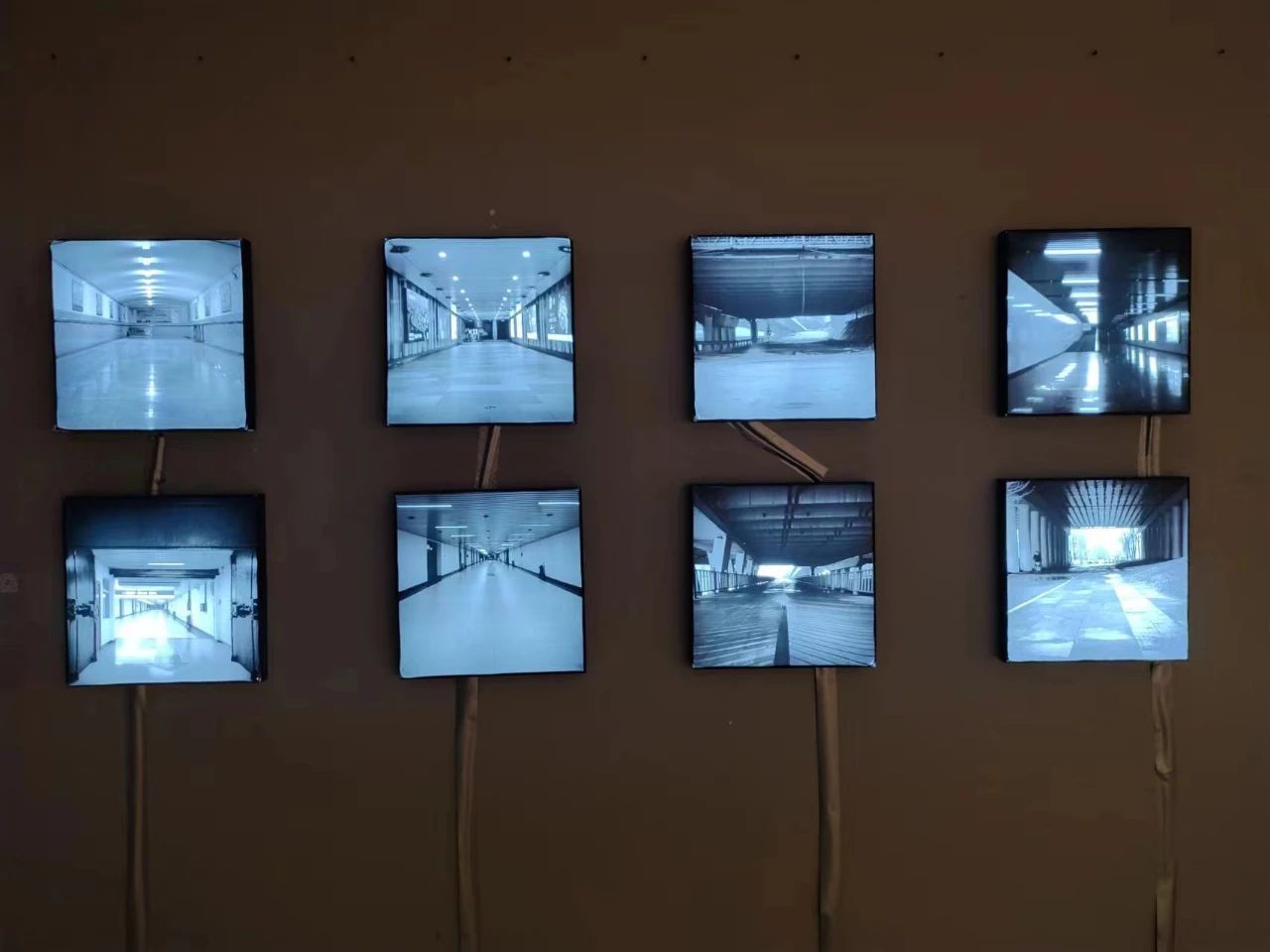

作品名称:《路以下》

作品工艺:软膜灯箱

作品尺寸:40cm x 40cm

在快节奏的现代生活中,我们的目光往往被高楼大厦、繁华街景所吸引,而城市的地下世界——那些桥下道路、地下通道,却往往被忽视。然而,这些看似不起眼的角落,却是城市复杂性的重要组成部分,与城市的地上建筑共同构成了城市的一体两面。作品采用长曝光,将桥下道路与地下通道的景象凝固在画面上。

城市的地下世界,正是城市发展问题的一个缩影。它们与地上的华美建筑形成了鲜明的对比,揭示了城市发展中的矛盾和挑战。同时,这也促使我们反思,在追求速度和规模的同时,我们是否忽略了城市发展的真正意义——即构建一个包容、和谐、可持续的居住环境。

作品名称:《116.413384°、 39.910925°》

作品画面由两层组成,底层的黑色由松烟墨打印而成,上层的金色由唐卡彩绘金粉,来为树胶重铬酸盐上色,以表现阳光照耀下的闪烁效果。

黄金自身独特的光彩象征着超越时间的永恒,而这一永恒的特性正如大部分的塑料垃圾,只会被分解成为无数的塑料微粒,相较于人类的寿命而言,塑料分子的存在也可以近似的看作一种永恒。

垃圾是人类生产生活的产物,垃圾的生产也是人类历史的一部分。古代的松烟墨,工业化早期所盛行的摄影古典工艺,现代的打印技术与贯穿人类历史的黄金,共同出现在同一画面中,体现出一种连续,正如同人类发展史中对自然不断的破坏。

编辑:孙国鹏

初审初校:程远征、傅遥、孙小川

复审复校:闫红玉、薛志军、蒋建兵

终审终校:顾晓薇、林简娇