前 言

2022年是新冠疫情暴发三年以来又一个特殊的年份,在新一届毕业生即将展现自己艺术所学、表达艺术理想之时,辽沈大地再次遭遇了新冠疫情的蔓延。疫情改变了同学们的学习方式,改变了创作的条件,使2022届本科生面临着生活与创作上的巨大困难。在这个特殊时期,学院全体师生勠力同心,以真诚的艺术情怀和坚定的学术职守,“以艺抗疫”,在勇毅前行中不断克服重重艰难与困阻,践行与弘扬了鲁艺精神的思想品格与信仰追求。光荣的“鲁艺”从延安走来、从战火中走来,历代“鲁艺人”塑造了以爱国主义为核心的民族精神、注重实践的治学精神、勤奋刻苦和艰苦奋斗的创业精神。鲁艺精神有着强大的思想力量,并对中国文化艺术产生了深远的历史影响。适逢毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年之际,2022届本科生也将结束在鲁美的学习生涯,这是其人生的重要学习经历,鲁迅美术学院严谨、系统的本科生教育,也为同学们今后的艺术生涯烙印上深深地鲁艺印记,成为鲁艺传统与鲁美血脉传承的重要见证。每年一度的本科生毕业作品展是鲁迅美术学院教育的重要组成部分,它既是四(五)年本科生涯的所学所思的过程呈现,同时亦是面向大众展现同学们学习成果的最终答卷。此次展览共展出我校14个院系的2022届1620名本科生的毕业创作(设计)作品及理论研究成果,涉及中国画、书法学、绘画、雕塑、公共艺术、摄影、影视摄影与制作、美术学、产品设计、环境设计、服装与服饰设计、戏剧影视美术设计、动画、视觉传达设计、工艺美术设计、数字媒体艺术16个本科专业,全面展现了同学们自身坚实的专业基础,以及对学术理想的不懈追求和对艺术情怀的执着坚守,是同学们博观而约取,厚积而薄发的体现,也是本科生期间努力与刻苦的最好证明。2022届毕业本科生将通过这场特殊的线上毕业展,以艺术理想献礼即将召开的党的二十大,鲁艺的优秀传统和新时代的奋发精神将持续伴随着同学们继续成长,让同学们在未来广阔天空下继续砥砺前行,带着鲜明的鲁艺印记再次踏上各自面前的新时代艺术征程。

鲁迅美术学院院长 李象群

2022年6月

学院是弘道之所,影像艺术是同道之途,在这个学术谱系中,我们是知行合一的创造者,是影以载道的同道中人。本科四年、研究生三年,影像艺术学院留下的是你最珍贵的青春记忆。每年的六月是莘莘学子绽放自己艺术之花的季节,因为疫情的持续和蔓延,影像艺术学院今年的毕业展以线上展的形式与社会见面。

对于影像艺术学院的同学们来说,既要坚持创作初心,还要不惧繁琐,在老师线上指导的特殊情况下做出有个性、有品质的作品,完成高水准的影像作品。这些影像艺术作品包含了不同的创作材料,不同的视觉形式,不同的主题内涵,不同的表现语言,都秉持着影像艺术学院的教学理念、教学宗旨和教学要求:注重传统的影像语言学习和创作训练,研究当代影像创作内涵;发掘学生对生命体验的深层思考,注重学生个性化语言的引导和培养;在掌握艺术语言的同时注重作品的思想性,深入生活,把握时代脉搏,力图创新,创作具有时代精神的影像艺术作品。在毕业创作的主题把握上,形成了多元化的呈现,包括对人类生命的关照,对生存环境的忧患,对社会责任的思考,对人类情感的表达等,对生命具有积极向上的认知和态度。正如残酷戏剧导演阿尔托所说:“用艺术的语言点亮生活,从生活的深度中发掘出艺术的深度。”

一切困境都会因时间变得温暖,这段毕业创作的经历将会成为同学们最美好的记忆。在校时你们如麦穗般自由成长,毕业后你们将成长化作担当,祝愿每一位同学都能拥抱未来、成为栋梁!未来可期。

影像艺术学院

2022年6月

孙浩 《陨星》 指导教师:孙小川

作品阐述:陨石是太空漫步的旅人。从古至今,我们有很多关于陨石的故事,也对于陨石有很多说法,有人觉得它是幸运之神的降临,有人觉得它是厄运来临的前兆,当宇宙的神秘感被赋予在它身上时,它或许真的可以为我们带来什么。在这组作品中,作者通过置景、微距等拍摄手段,试图还原一个陨石在他印象中的神秘、浪漫、危险感,进而通过一丝微妙的关联,感知宇宙的气息。

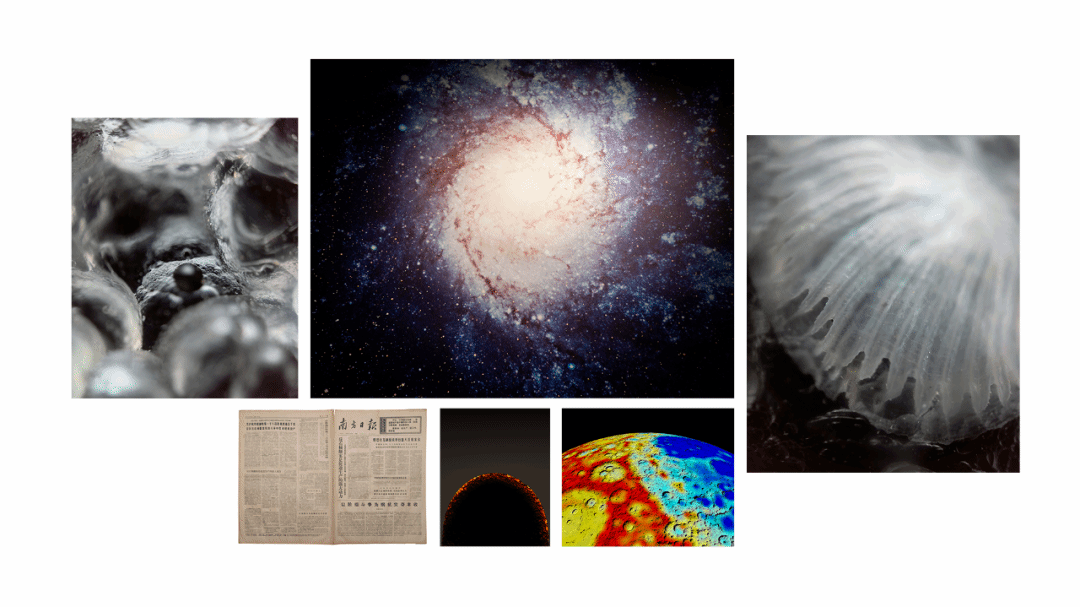

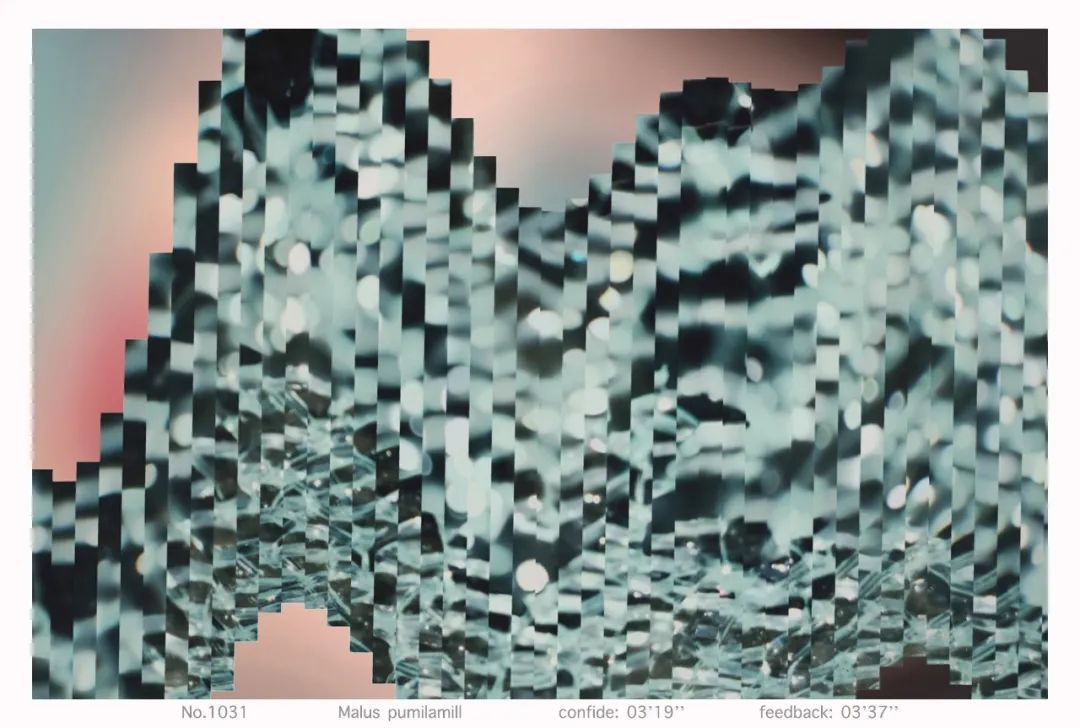

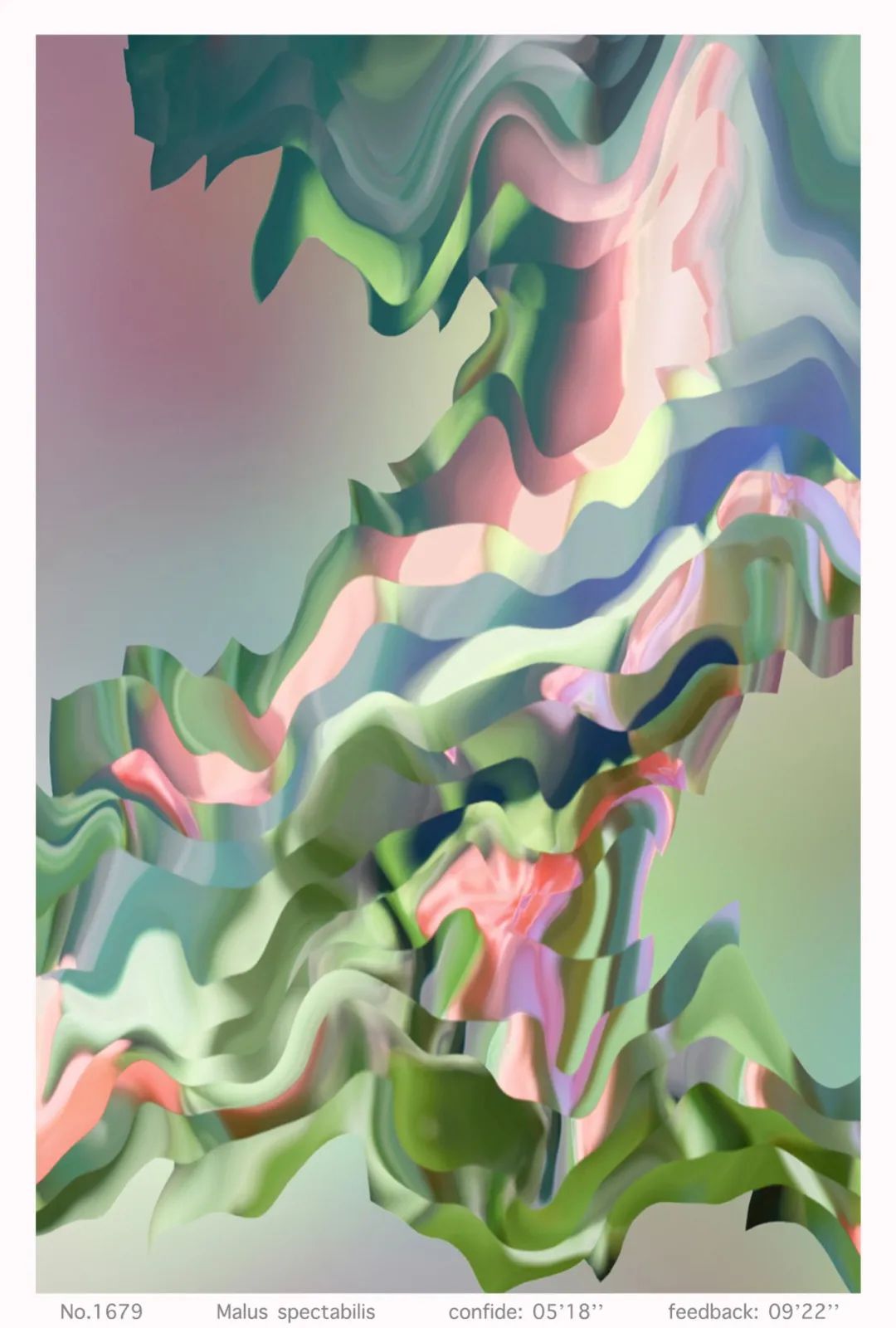

盛开 《万里尚为邻》 指导老师:严程

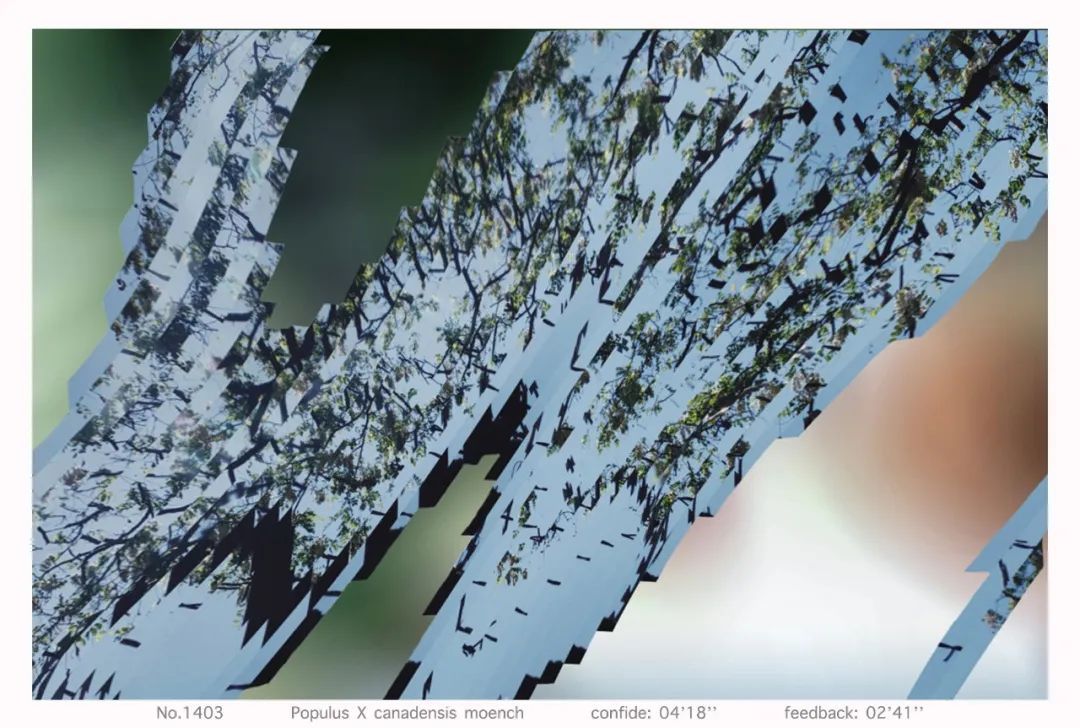

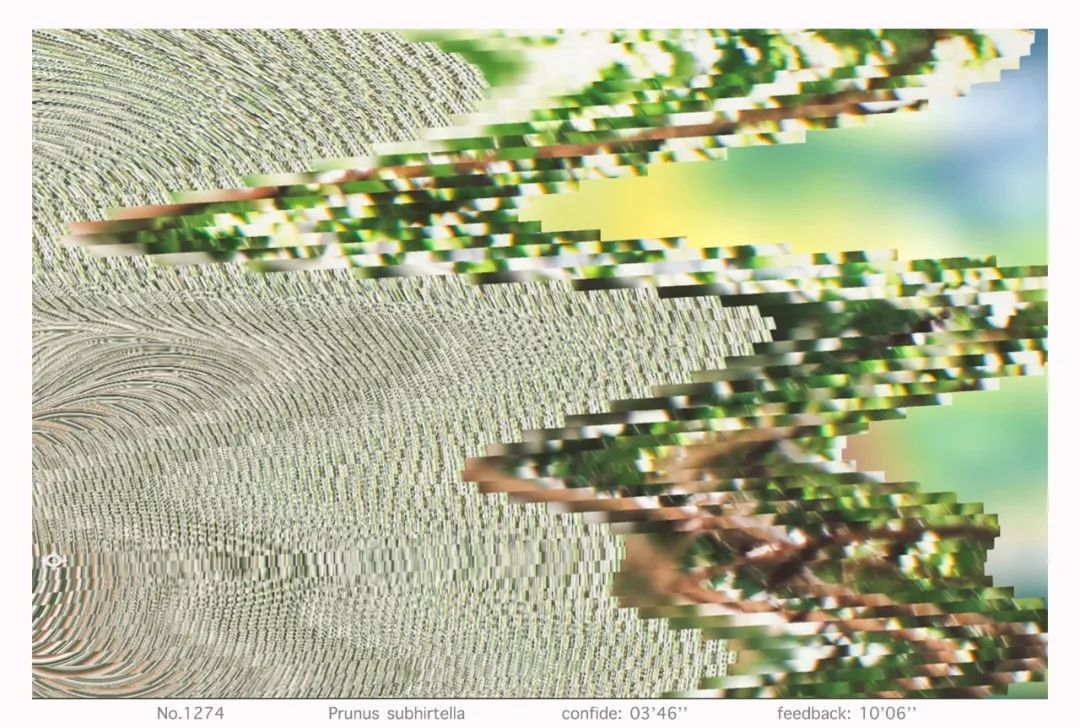

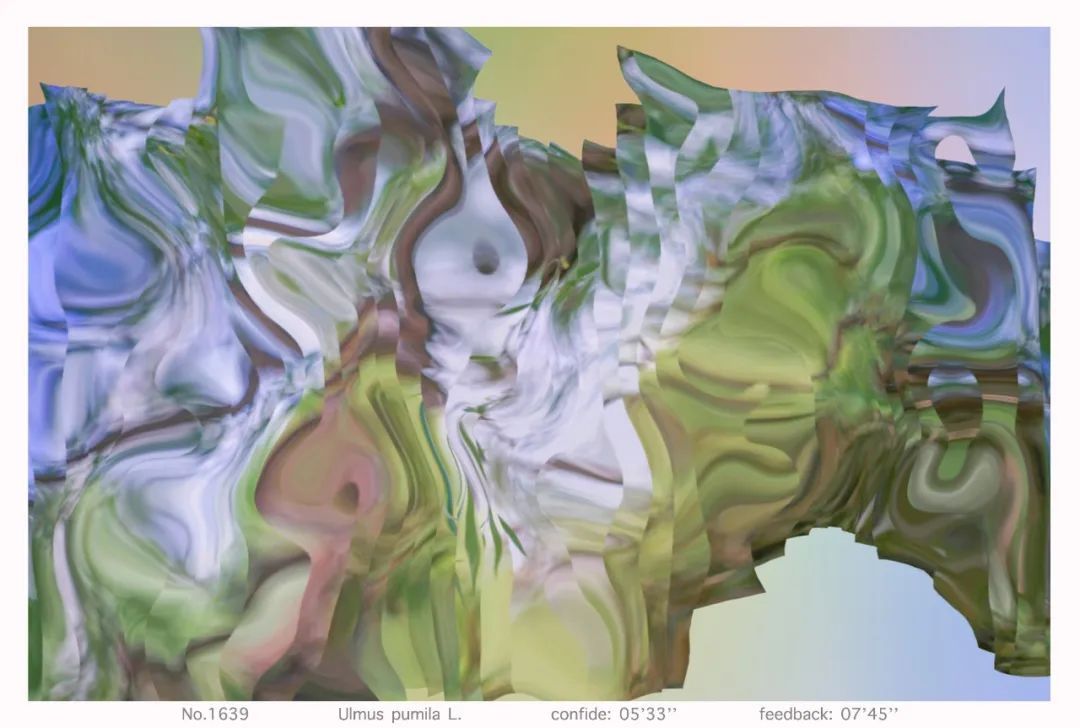

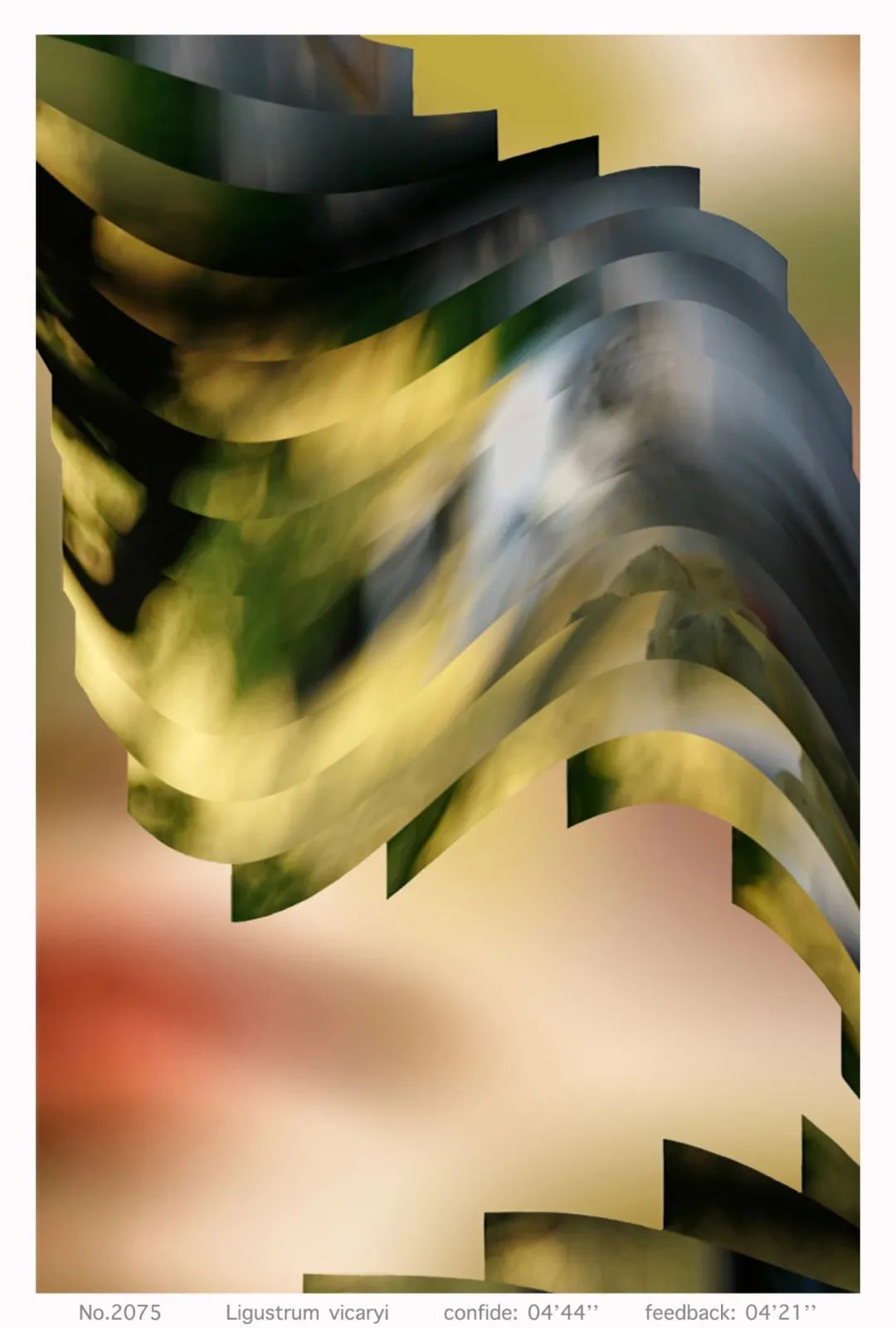

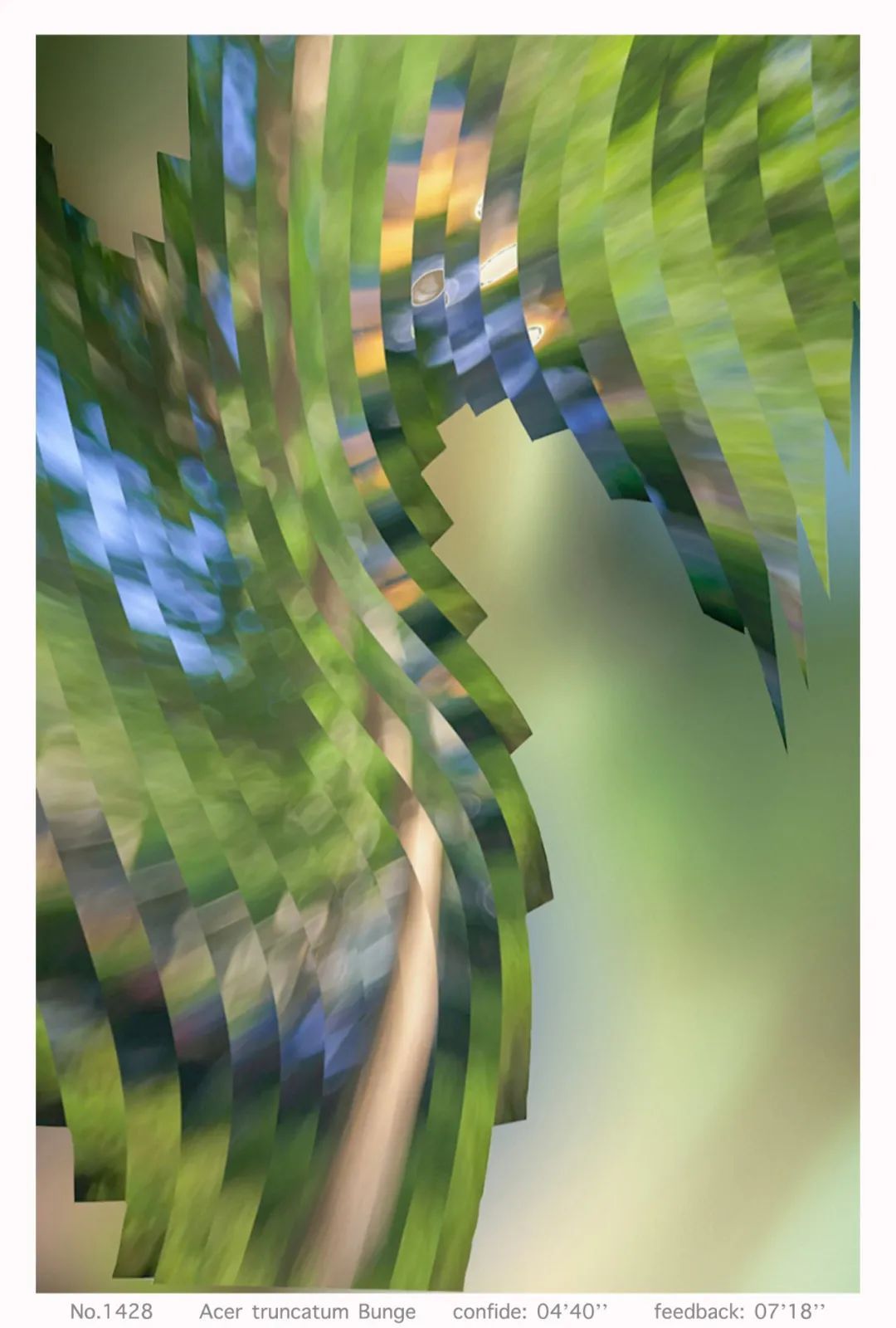

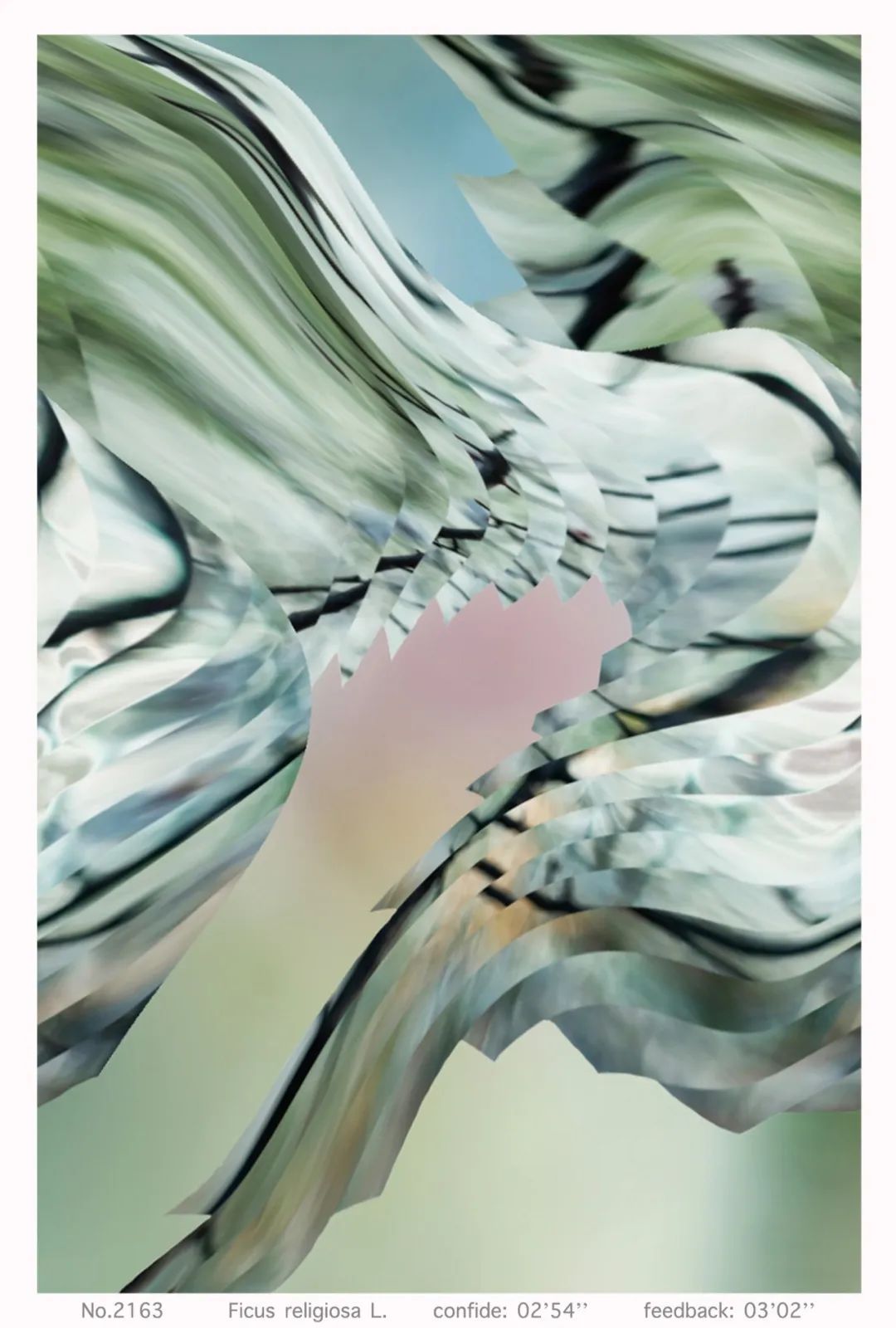

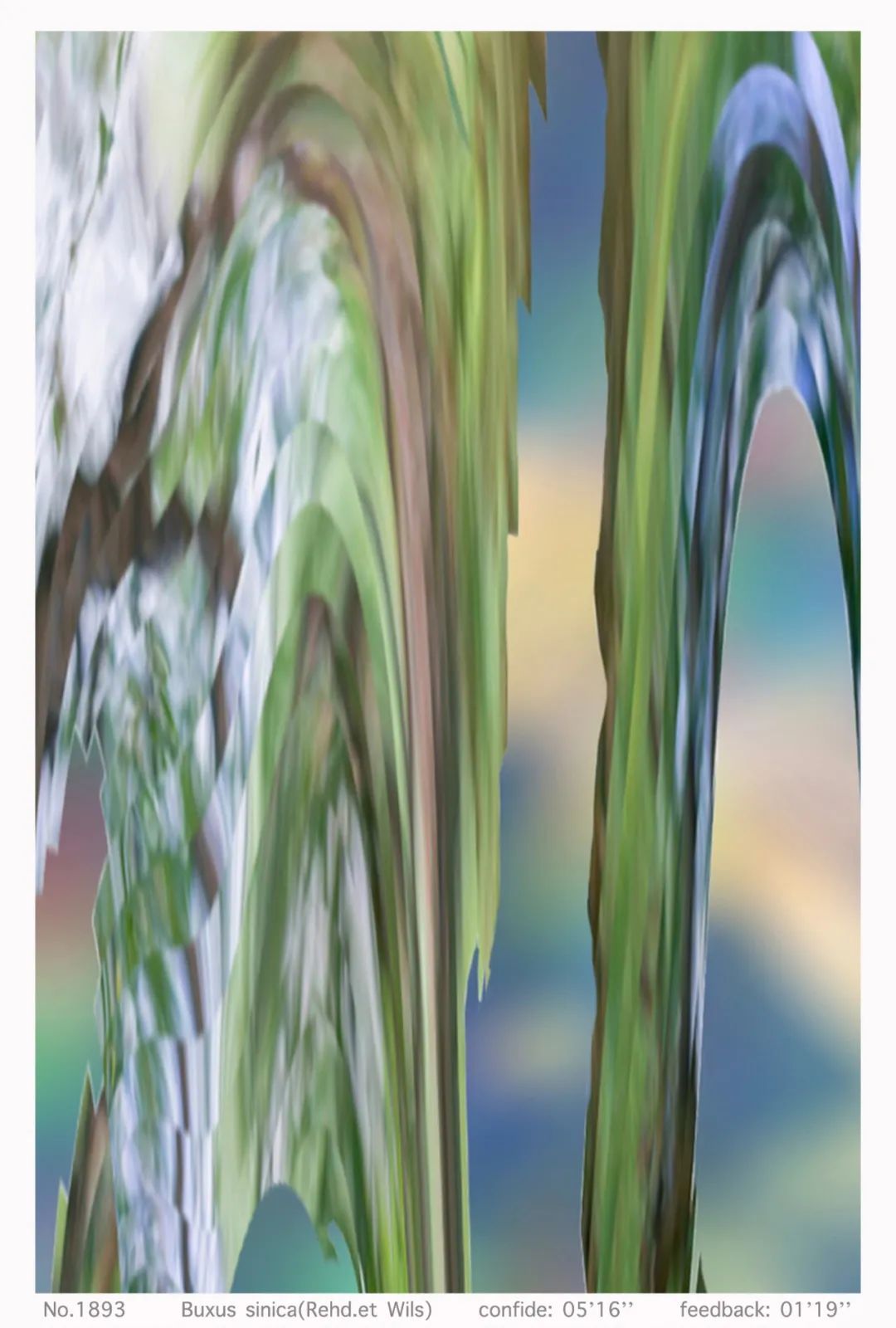

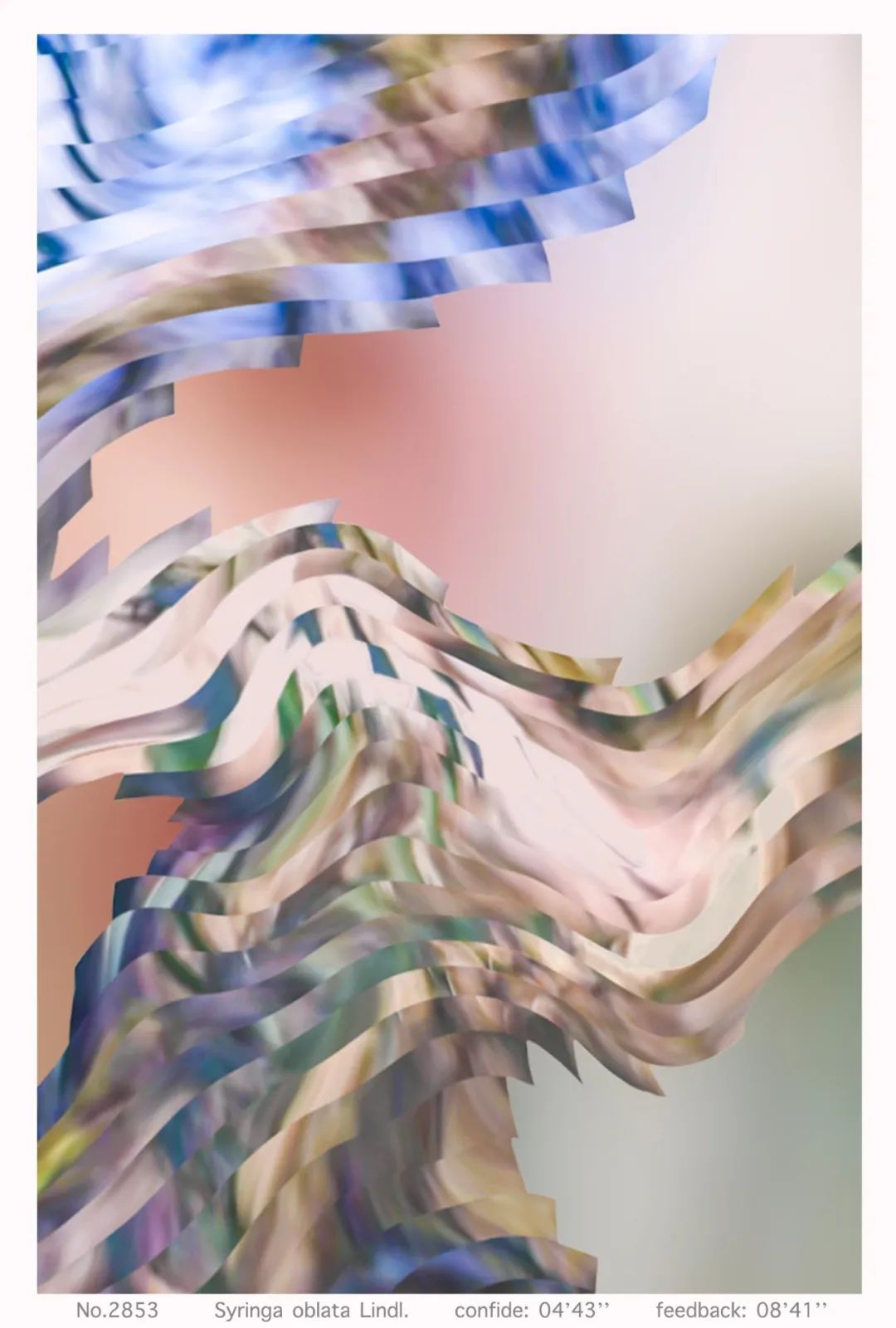

作品阐述:“万里尚为邻”取自张九龄所写的古诗意为相知不分距离的远近即使远隔万里也能领会到对方的思绪,邻谐音又为“林”其意也指代不远万里的沟通与交流。此次作品就以沟通交流的视角出发以研究调查的形式试图在疫情封校的校园中与树林、树木进行一场“交流”。对校园中的树进行编号、记录品种并根据当天状态与心情对树木进行倾诉并将时间记录下来之后再将树木反馈给我的声音进行录音记录,每一棵树在此时此地此刻所反馈给我的所有声音包括风吹动树叶的声音、鸟叫声、路过的行人、以及环境所带来的噪音都是树所给我的反馈,之后运用软件将所拍摄的树木与环境的图像作为载体加入录制的声音使音频在图像中实现可视化,根据录音音频所律动的图像进行截图并与我的自拍图像结合在一起形成最终结果。每张作品下面的数据是树的编号、品种名 、我倾诉的时间、录制树回馈的时间。

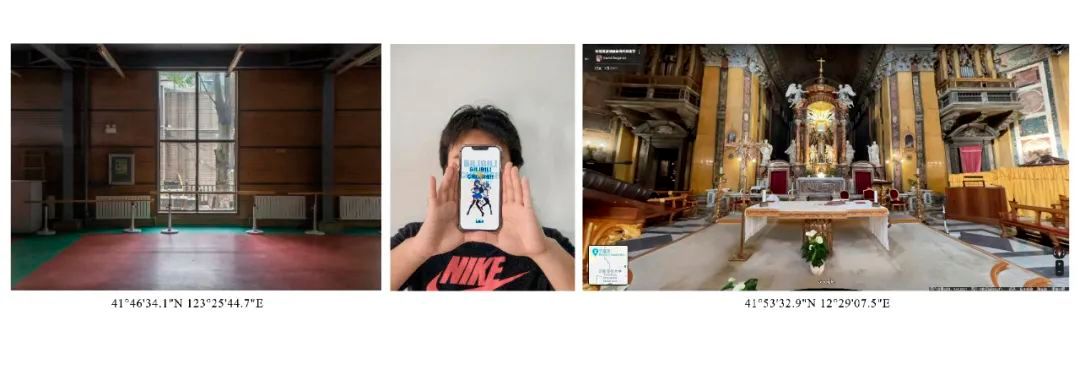

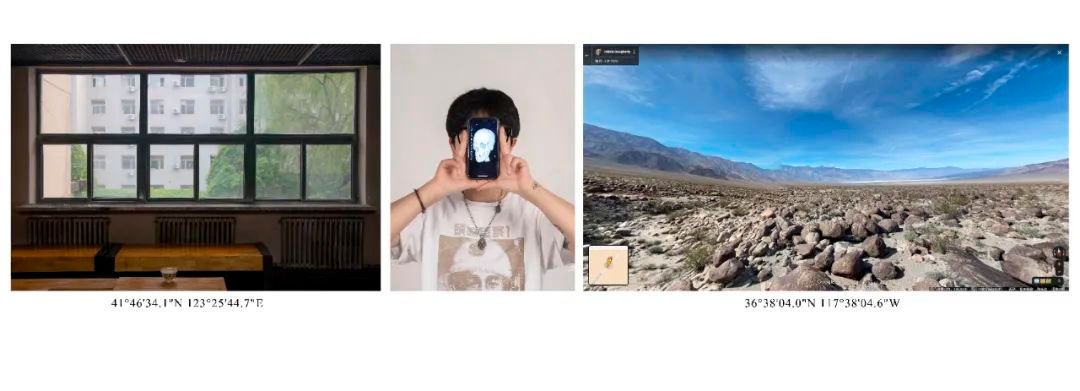

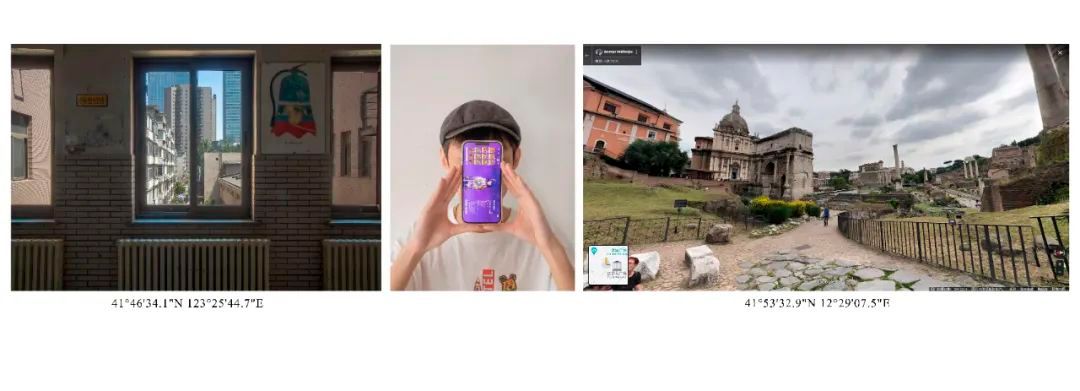

施灏扬 《呼吸》 指导教师:严程

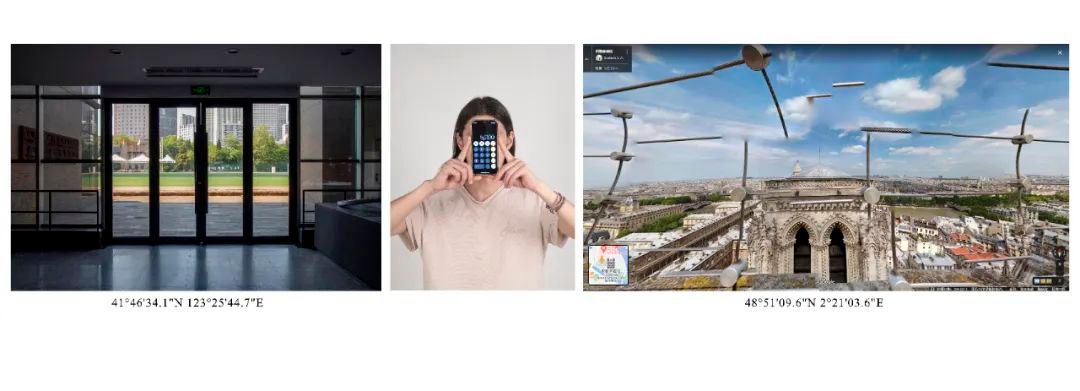

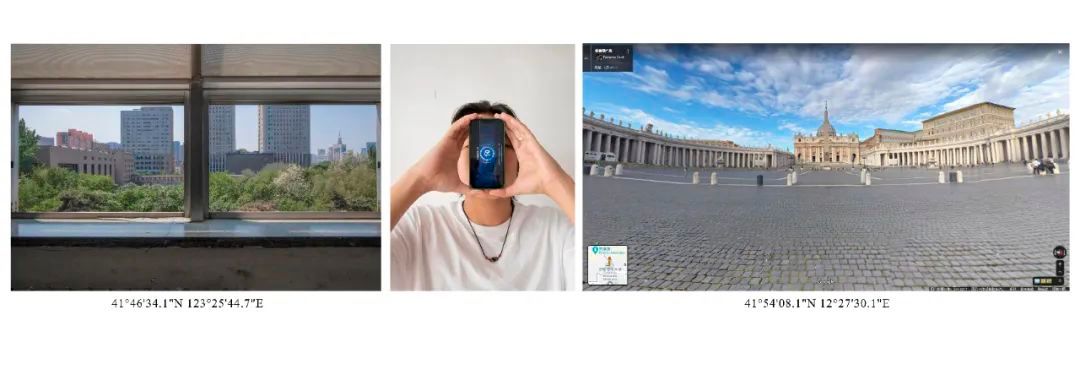

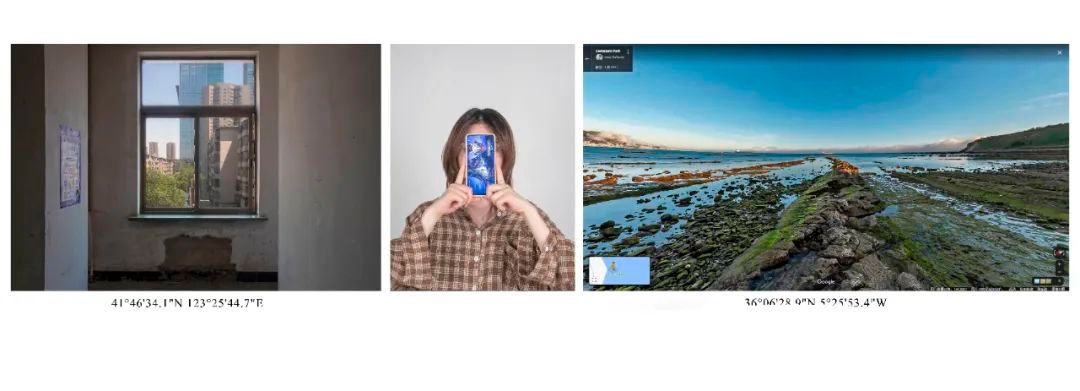

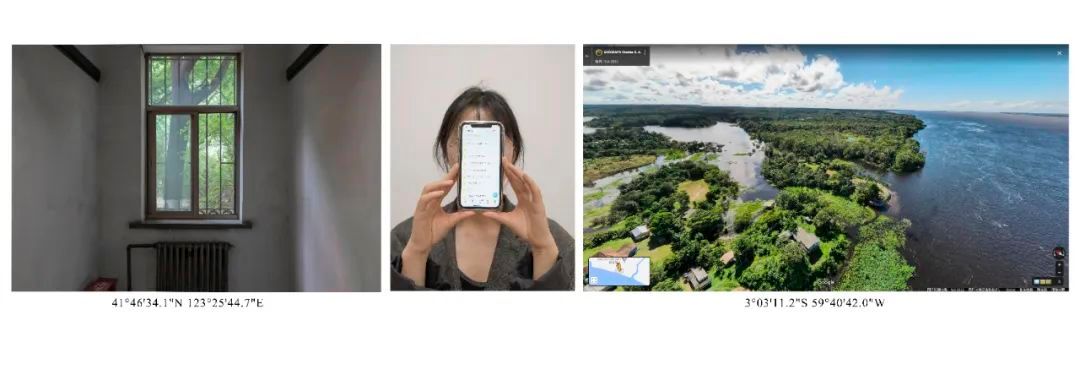

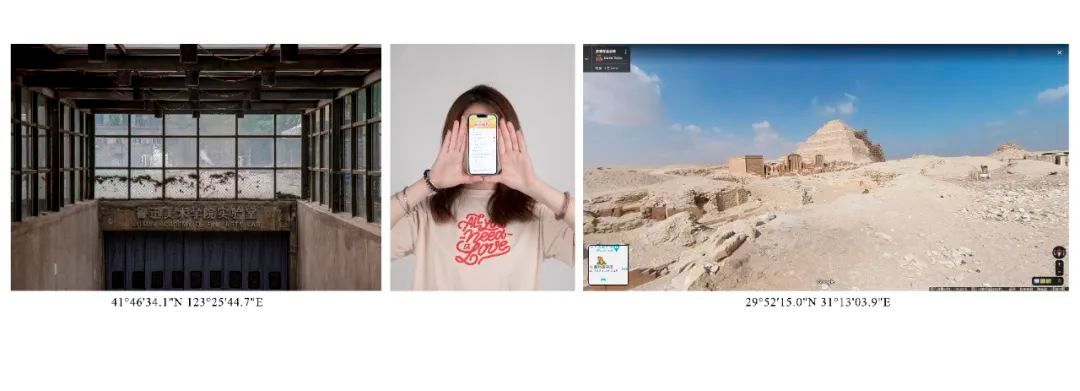

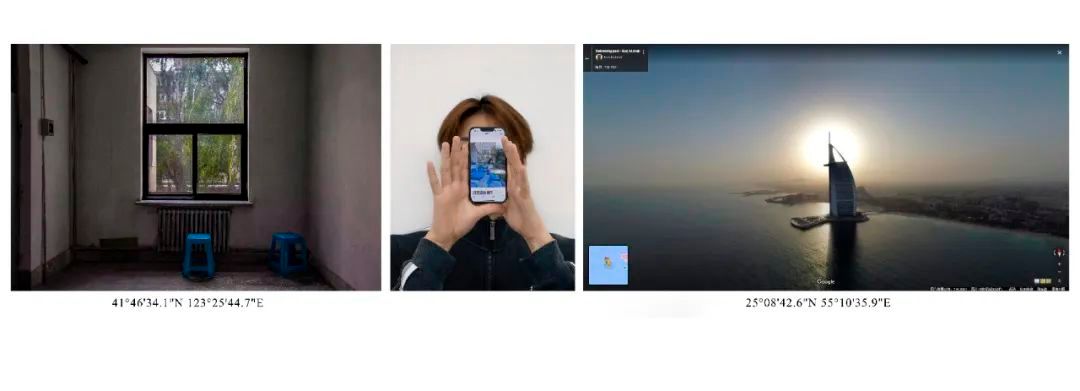

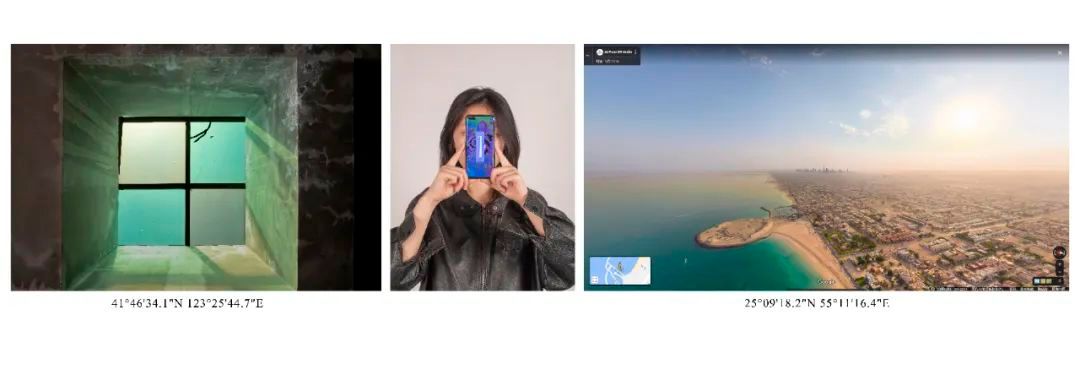

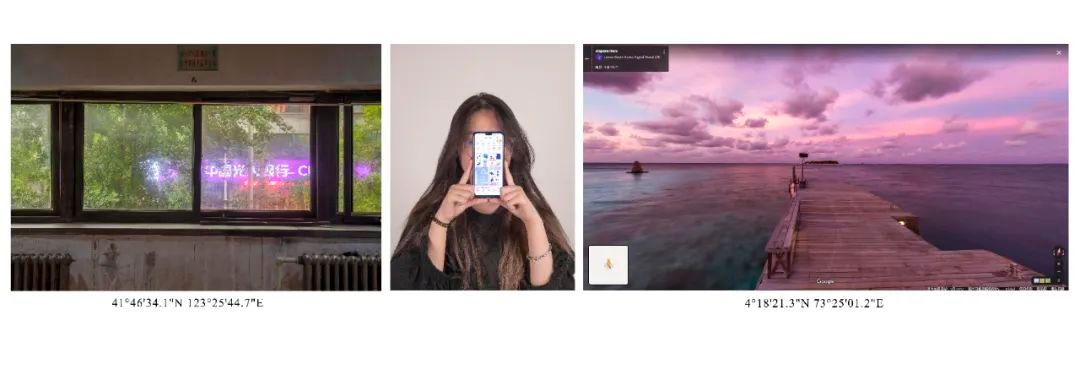

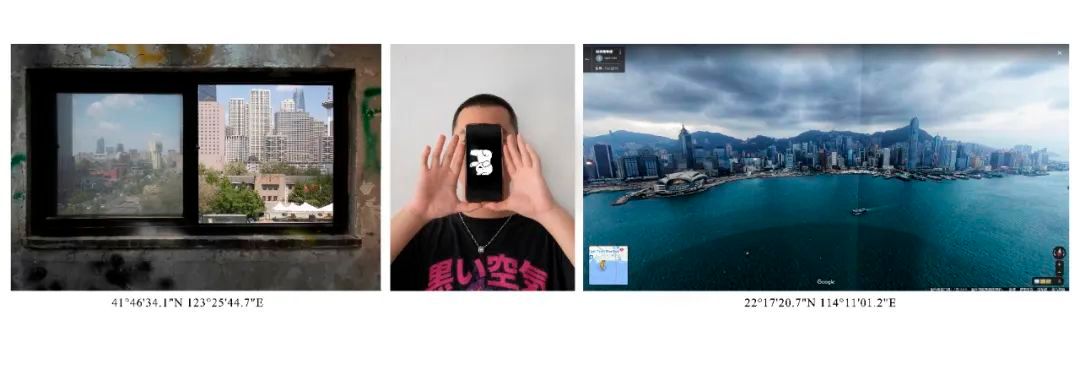

作品阐述:眼睛作为我们用来观察世界最为直接的器官,来接收这世界上的视觉信息,疫情之下让我对现实世界的感受只能局限在这校园的世界里,就如同戴上了口罩呼吸一般,我能看的也就是这被限定的窗之景,同时通过虚拟的世界让我们能在限制的窗里以另一种方式呼吸。我通过在谷歌地图里截取的画面,加之在校园封锁期间不同窗户的拍摄以及朋友们的手机来连接,展示着他们渴望到达的地方,这现实世界的呼吸以及虚拟世界的呼吸在此刻得到了同步。图像下的数据是图像中地点所在位置的经纬度。

李雯怡 《日复一日的生活》 指导教师:孙小川

作品阐述:作品主要使用一些腐败的食物与枯萎的花来重现生活场景。日常生活不过是日复一日的重复,这些食物与花代表着时间的循环往复,这一系列作品是对生活的反问与思考。

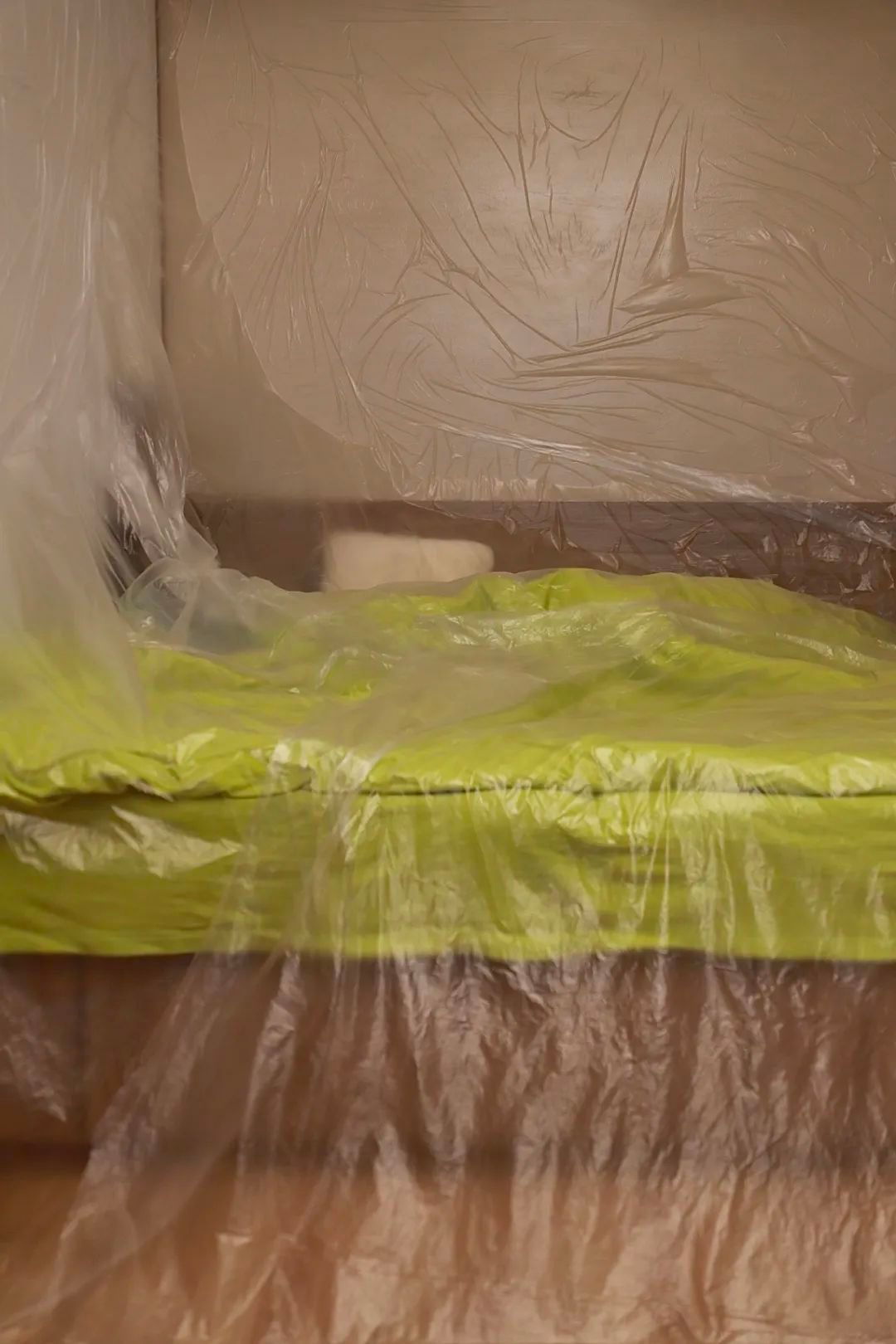

金雨阳 《真空生活》 指导教师:林简娇

作品阐述:作品创作灵感源自2022年的新冠疫情,我长时间居家生活,这种被动的居家让我的心境从最初的新奇转变成了麻木,就在这样高强度的与“家”亲密接触中,我在网络生活中渐渐日夜颠倒,家已经不知不觉变成了我进行机械性重复行为的场所,这让我感到无比陌生,我仿佛并没有与“家”真正关联在一起,因此决定尝试将我在生活中感受到的陌生视觉化。在创作之初,我受到Mariel Clayton的《坏芭比》系列作品的启发,决定以置景摄影的方式,拍摄由乐高积木搭建出来的场景并将其用保鲜膜缠绕、包裹住,这些被包裹的家具场景与人偶的交互之间形成了隔阂与束缚,象征我在疫情居家的被动以及与家亲密接触后感到的陌生。

付宗旺 《入侵者》 指导教师:林简娇

作品阐述:这组作品的创作灵感来于我以往生活记忆当中见到过的一些场景,在我记忆当中,家乡的镇上有一颗十几米高的大树上面挂满了生活垃圾,这些垃圾就像这棵大树生长出的叶子一样随风飘动,我将黑色垃圾袋这个符号指代人类对大自然的侵入,通过记忆中浮现的画面来置景并进行拍摄。表现人与自然的纠缠于释放。

董春旭 《社会面》 指导教师:林简娇

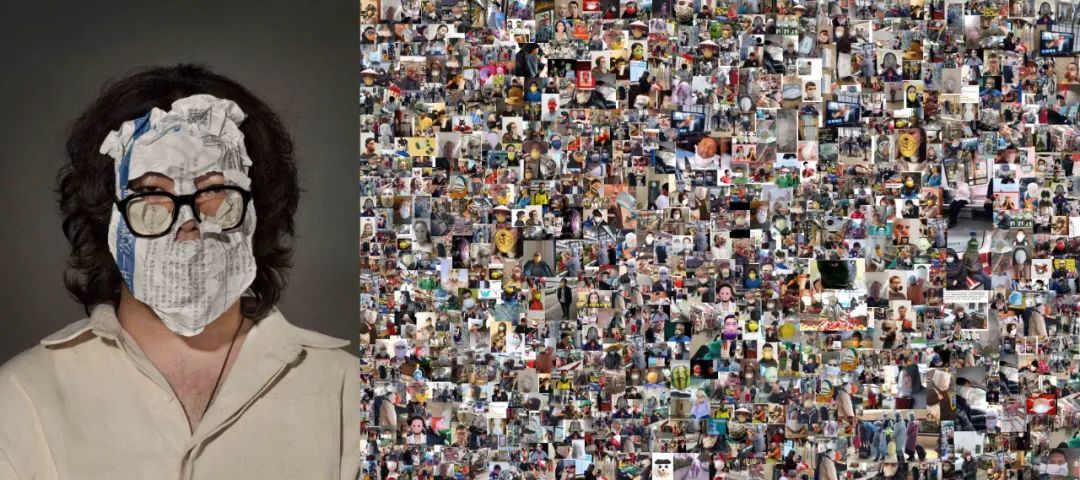

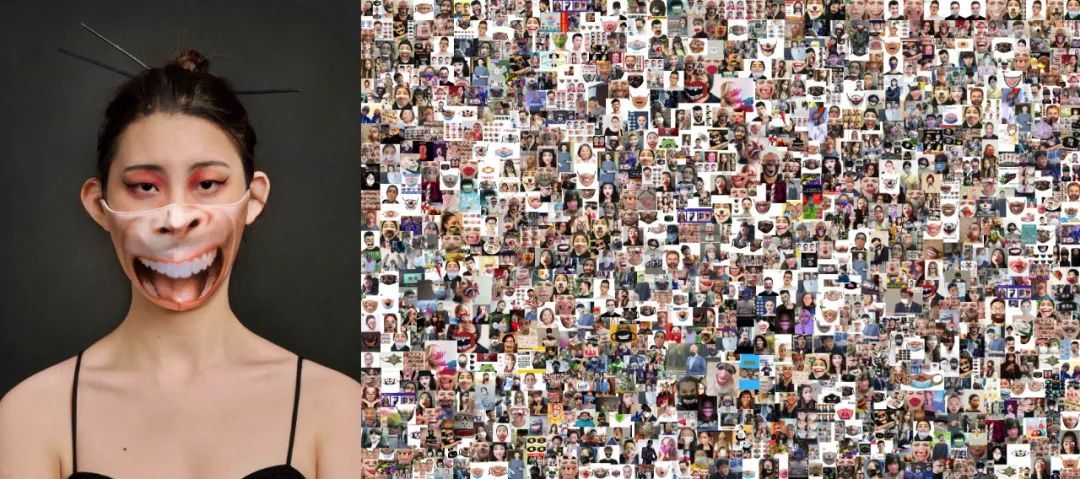

作品阐述:这组作品是在疫情封校期间完成的,采用了并置的方式:人像/网络素材。人像的部分我用无表情肖像的形式拍摄了戴不同的口罩人,网络素材是利用大数据收索出来的与人像相关图片,想通过个体的形象和群体的选择产生关联。三年来不知不觉中佩戴口罩已经是人们生活的常态,成为一种社会景观,这组作品就是借由不同的个体配戴口罩的不同状态,来映射人们在面对疫情时的不同反应。

杨淼 《时间的形状》 指导教师:薛志军

作品阐述:本作品聚焦于“时间的形状”这一主题,通过霓虹景观下的行走表演来完成主体与时间的关系建构。对色彩的抽象和光线的提取,是主体在场性的时间隐喻。

吴胜强 《蜃景》 指导教师:孙小川

作品阐述:蜃景是一种因为光的折射和全反射而形成的自然现象,是地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像,其本质是一种光学现象。在我的这个系列作品中使用了数字分层技术来模拟这一现象,向我家乡中正趋于绝迹的自然景观表达了一种敬畏之情,创作这个作品对于我来说也是一次怀旧之旅。技术性失误的黑白胶片影像带来的斑驳与划痕,象征的是一种人为干预,将两张照片进行叠加,从而达到双重曝光的效果,让两张照片之间建立起联系,再通过多次重叠单幅图像的方式使观看图像更复杂,更令人不安,不那么明显,不那么明确。给人以一种混沌感来思考当下的景观变迁。

刘金雨 《消失的风景》 指导教师:薛志军

作品阐述:自工业革命以来,人类在地球遗留下的痕迹越来越明显,进而引发一系列的环境问题并最终导致气候灾难日益增多。城市化、交通、基建等人类相关活动均不同程度上导致了全球气候变暖,引起了我对于遗落在城市角落中那些植物的些许思考。我试图用一种平静的状态去拍摄植物,使其从视觉上达到一种让人们慢下来去凝视并思考的状态。倾向于去表达一种安静而内敛的情绪,植物本身是安静而含蓄的,人类对于环境的破坏也是潜移默化而不自知的。画面中宁静的阳光烘托出一种“缓慢”的气氛,试图通过影像将植物留存。我选取了不同拍摄场景,试图从“场地”的多样化让观众认识到我们对于环境的侵袭无处不在。

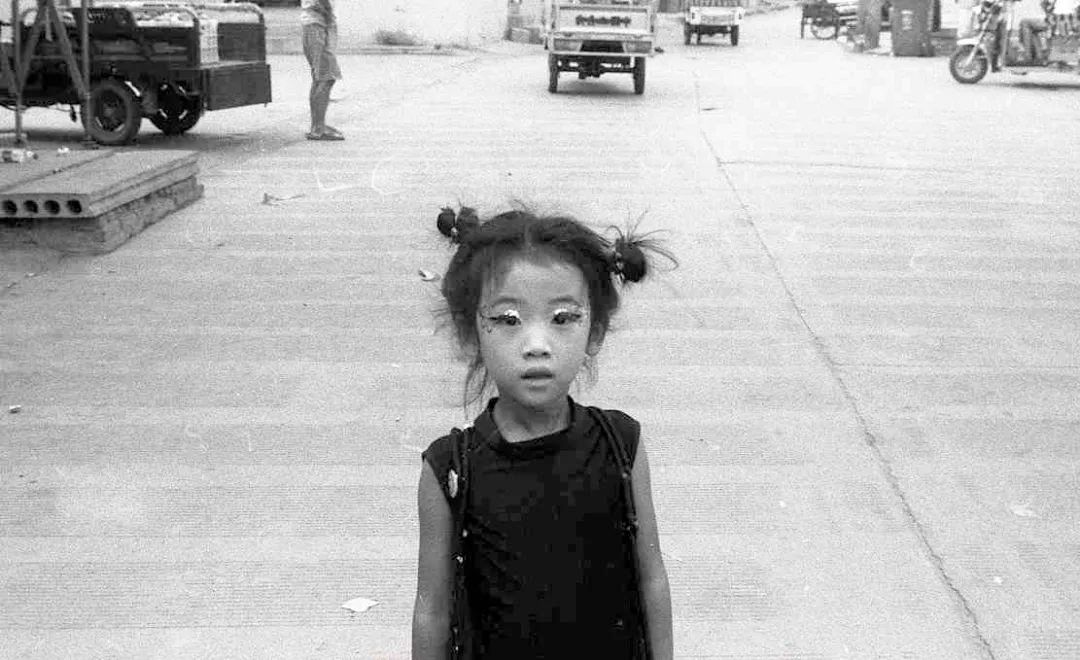

杨锦渲 《天圆地方》 指导教师:叶红

作品阐述:在当今全球快速发展的过程中,人们对于新鲜事物的向往已经到了疯狂的境地,互联网更新迭代愈来愈快,人们对于都市灯红酒绿、纸醉金迷的生活远远超乎了我们的想象,然而与城市相对的农村,留守儿童作为一个比较特殊的群体,他们常年见不到在外务工的父母。本作品从黑白胶片入手,纪实的手段拍摄,拍摄当下农村的生活状态,直面镜头,最直接的角度裸露在画面中,从而表达的当下留守儿童、留守老人的孤寂落寞以及无奈的状态。

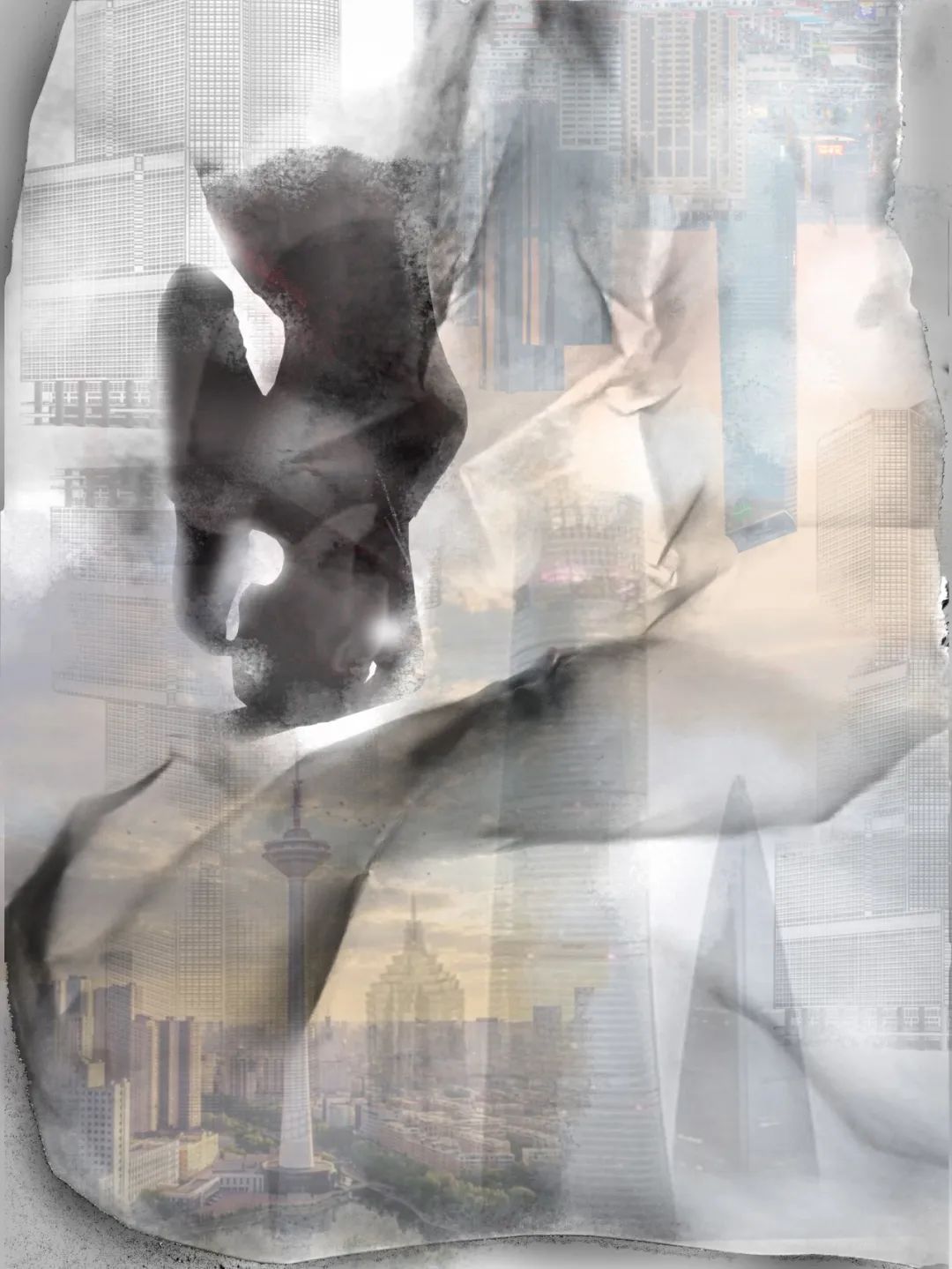

林宇煊 《surround》 指导教师:孙小川

作品阐述:作品探讨人们想要不受外界影响,却在无意识的状态下不可控的受到周围环境的影响。我利用多层叠加,并保留原有的制作痕迹,正片叠底以及不同效果的效果图层探讨外界环境对自身的影响。叠加的图片是人物周边的环境,打破主体的完整性。

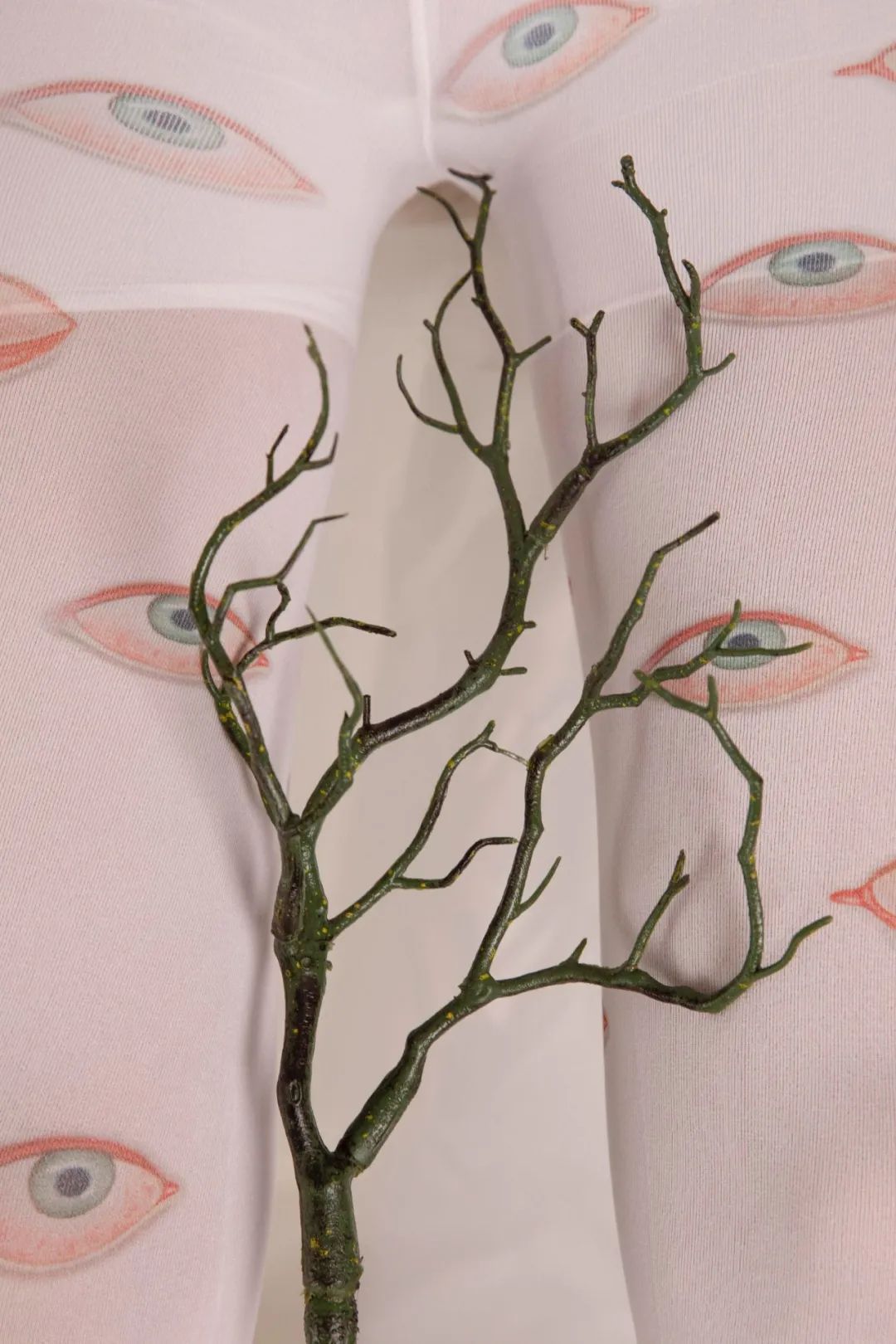

张墨苒 《人与自然》指导教师:叶红

作品阐述:人体局部的特征与自然界的植物有大量相似的地方,在生活中更有着密不可分的联系。人的本能是保护自己,然而保护生态的同时何尝不是在保护人类自身,两者相辅相成,从而更加注重对生命的认知与态度。

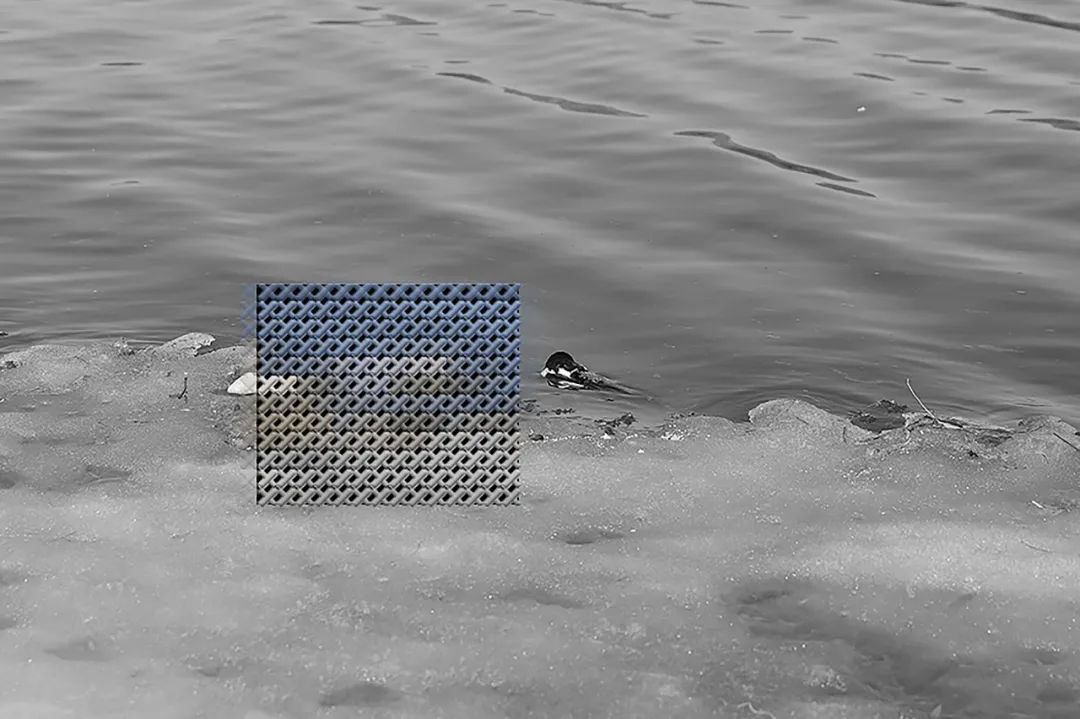

申林 《消逝的地平线》指导教师:严程

作品阐述:身在都市中的我们很少会真正感知我们身边所处的环境。此次所拍摄的景观大多为北方工业城市——沈阳边缘的景观。而我的再次拍摄与踏足,对于这些被大多数人所漠视的景观来说是久违的被观看与感知。这促使我对这些边缘化日常景观建筑进行了重新思考,并重新探究这座城市褪去华丽的外表后逝去的繁荣。

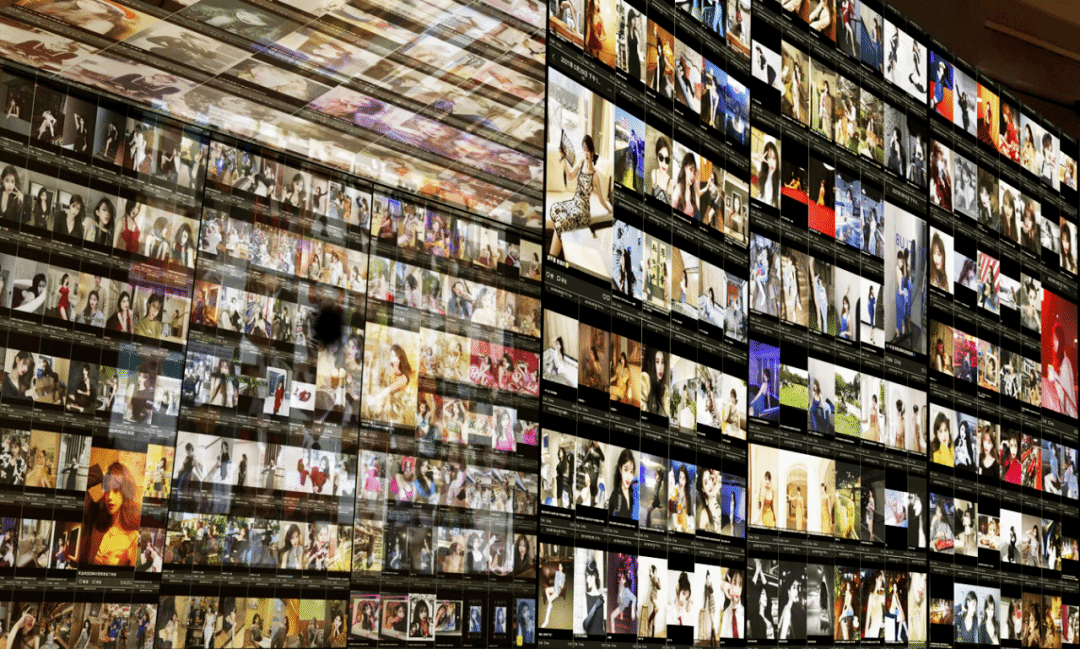

唐子乔 《网络社交时代的自我生产》 指导教师:薛志军

作品阐述: 互联网时代的人类渴望看到美丽的脸庞、曼妙的身姿,在景观社会“共情关系”的泡影下,隐藏的是人性与数字技术的话语博弈。作品以持续三年的朋友圈自拍表演为“镜”,利用纱幕投影来回应网络社交中的欲望机制。329张社交媒体记录图像按照时间线进行整理与拼贴,纱幕投影以短视频方式循环展映。将三个不同立面的墙体覆盖进行播放展示,目的是给予观众最直观的第一视角体验,制作成短视频循环播放,以此达到记录的目的与观者一齐凝视“自我”生活的价值属性。也暗示了一个空间的纵伸感,以此体现时间的轮回。

苏磊

《光海》

指导教师:孙小川

作品阐述:伴随着城市经济的过度发展,无论是白天还是黑夜我们的生活里充斥着各样的光,随之而来的就是光污染这一新的环境污染形式。本作品使用多张城市夜景照片,将城市里各种光的元素通过软件体现成点线的视觉元素,同时弱化城市这一概念在照片里的存在,揭露出光污染这一由人类工业经济发展带来的产物对于我们生存环境的侵蚀,希望观者结合照片可以思考这种人类城市工业的扩张到底带给我们什么。

李梓慧 《家人》 指导教师:薛志军

作品阐述:生肖是中国文化特有的人格隐喻,本作品将家人的肖像与生肖动物形象进行拟人化置换,以此唤回全球化景观社会中缺失的原始情愫。

吴雪 《藏》 指导教师:孙小川

作品阐述:在这个信息时代,人们对互联网已经达到了前所未有的高依赖程度,可随着个人信息的输入以及摄像头的开启,互联网成了一把双刃剑,网络窥视也随之而来。本作品《藏》想表达在当前社会即使隔着屏幕,但在不经意间网络会让我们陷入深渊。当我们没有察觉屏幕背后的眼睛时,我们更像是在互联网中裸奔。

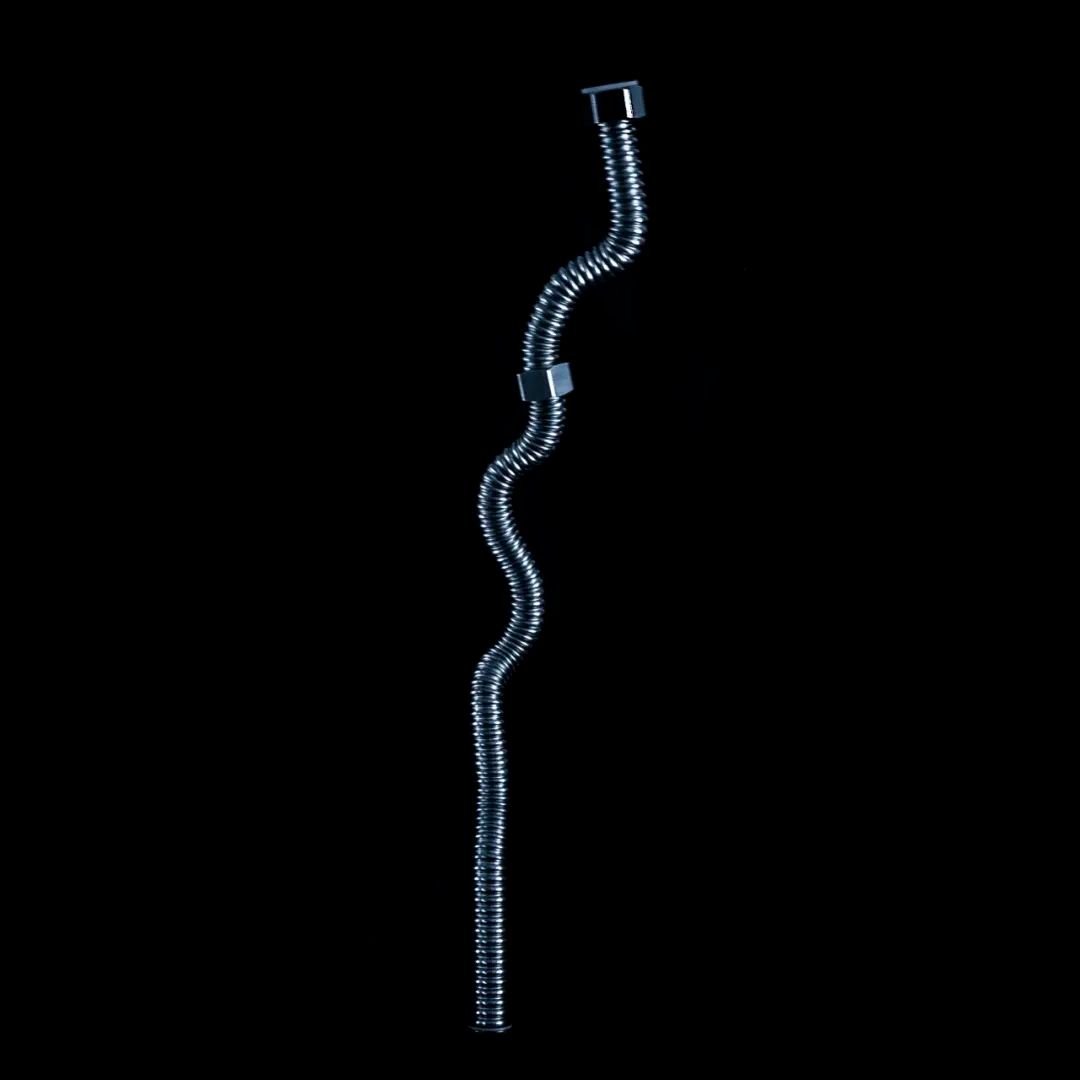

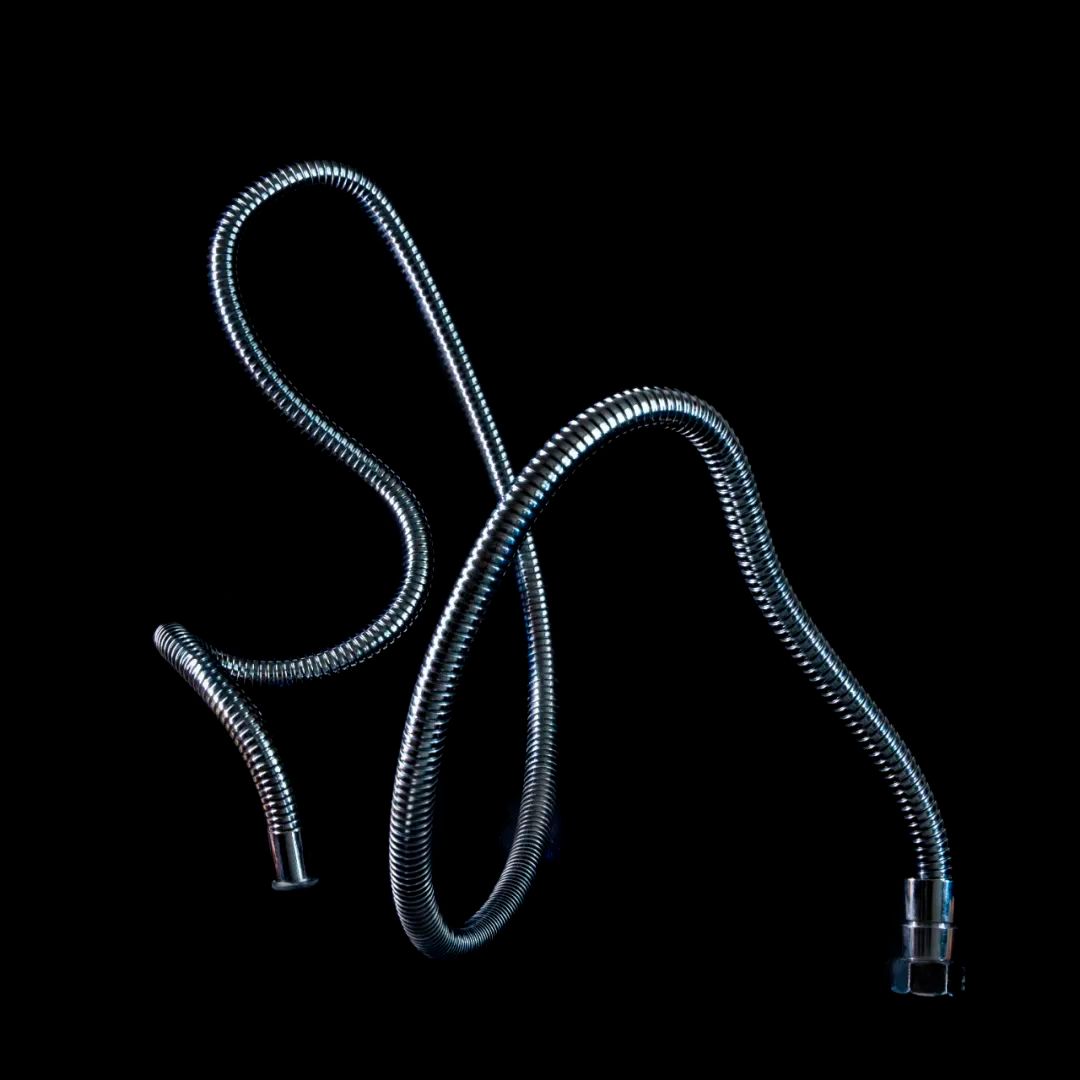

吴亚诺 《科技之花》 指导教师:叶红

作品阐述:在创作期间正好被疫情封控在家,这使我无比渴望新鲜蔬菜,想要拥抱户外新鲜空气,可抬头向窗外望去,入目的都是钢筋水泥浇筑的楼房,连路边的绿化带都稀疏可怜,廖若无几……我不禁想起记忆中儿时的树木连阴,泥土芬芳。不知从何时起这样的自然从我的世界中消失了……在搜索绿色植物时,发现工业的发展侵袭了我们身边的所有,各处都是工业科技留下的痕迹,网络在不断宣传“科技之花”“科技树”。所以借此机会拍摄了工业成果拟像的植物,希望以此让大家更多的关注到真正的大自然。

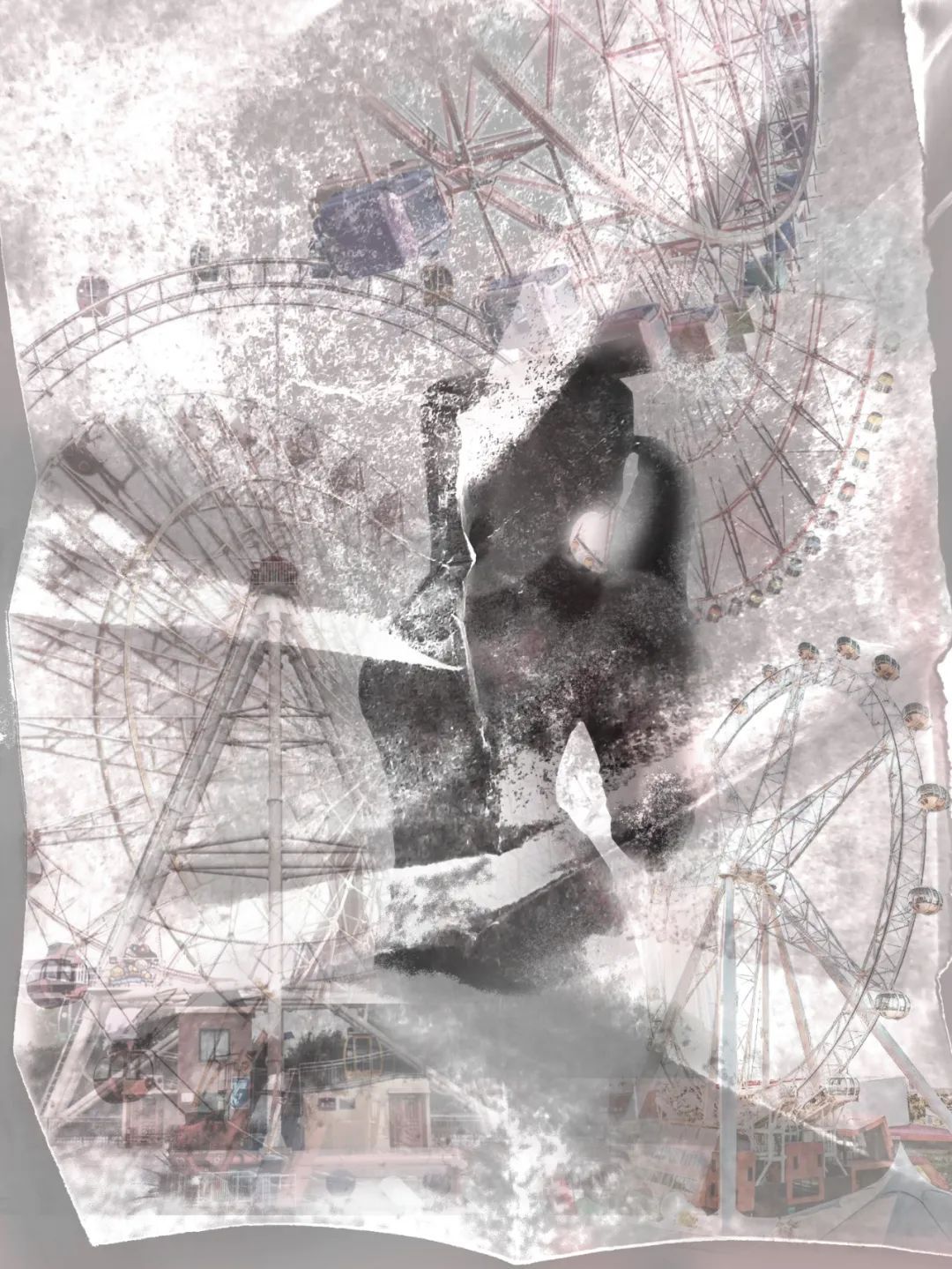

姜玥 《屿》 指导教师:林简娇

作品阐述:屿代表着我与现实的连接点,在作品中我用褶皱的纸张来指代。将自身与现实世界的联系,通过自拍和搜集生活现象等素材,从自身出发对不同的环境所产生的不同感想。例如我与童年、快速发展的城市、家乡,转瞬的美好之间产生的关系,是我作品选取并展示的方向。

朱琳 《探》 指导教师:叶红

作品阐述:21世纪的当今,女性的身体仍是处于观察、物化、性化和批判的压力之下,取笑过渡性感化的属性。拍摄本作品时我尝试用男性视角去观察女性的身体,并展示了年轻女性的脆弱、孤独、甚至遐想。《探》既是对女性的致敬,也是男权社会下对物化女性的反抗。

李想 《记忆的缝合》 指导教师:薛志军

作品阐述:刺绣源于日常,图像是今天的记忆,在照片中钩织历史的记忆,让记忆在凝视中完成缝合。

李昊洲 《信号源》 指导教师:叶红

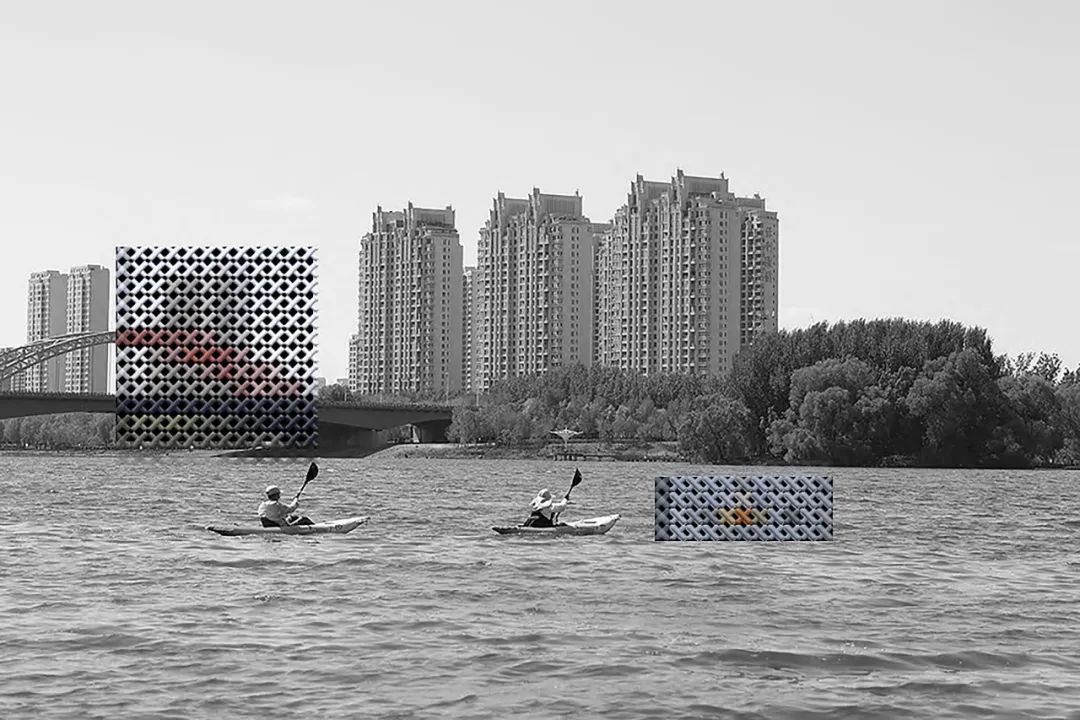

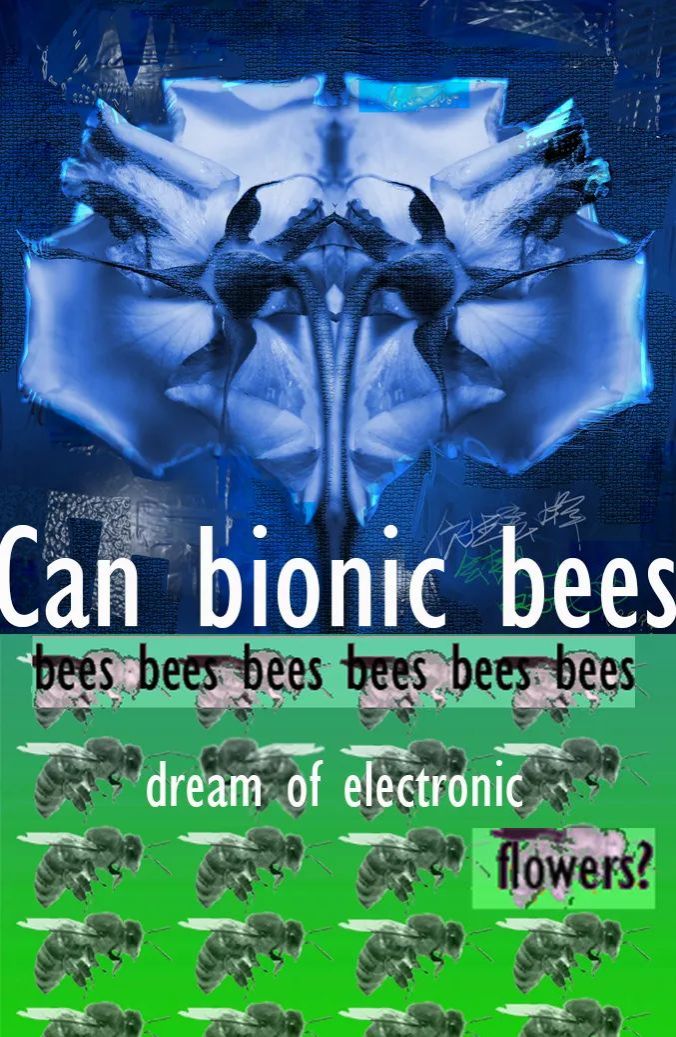

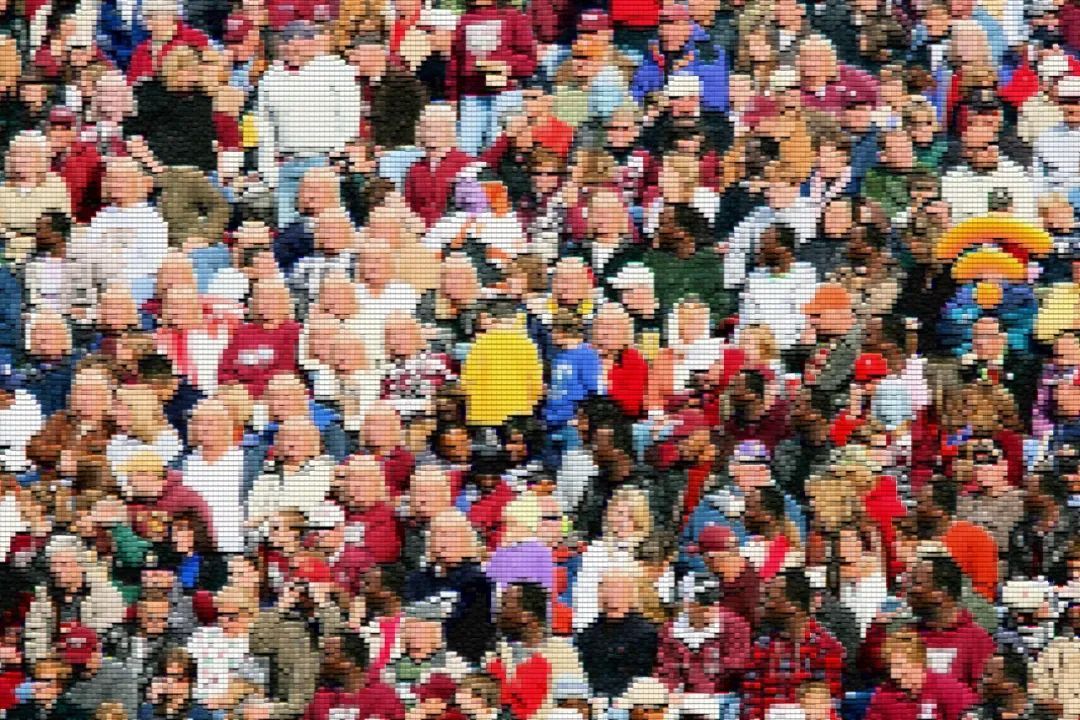

作品阐述:《倍速》疫情让我们的城市按下了暂停键,打乱了所有的节奏,这场突如其来的疫情,整个社会来了一次急刹车,让这座熟悉而美丽的城市完全回归了宁静,没有车水马龙的拥挤,没有灯红酒绿的喧闹,所有的喧闹和忙碌难得的归于平静。《仿生蜜蜂会梦见电子花吗》灵感来源于《银翼杀手》的小说原著《仿生人会梦见电子羊吗?》书籍封面。核战过后政府为了鼓励残存的人口移民,承诺为每个人自动配备一个仿生人帮助其生活。人与仿生人的博弈,人性和伦理的思考与探索。什么才是人的特质?《信号源》观众席中唯一的亚洲人,在孤岛中发射信号。我们可以这样想,从智人时期简单的手语交流,再到如今人们通过互联网社交平台谈笑风生、发表自己看法,人类活动离不开符号是显而易见的。

关凤仪 《我的空间》 指导教师:林简娇

作品阐述:以自己为模特,拍摄手办周边等作为作品中的主要元素,为了表达自我,建立起我和它之间的关系。

战馨慈 《归塑》 指导教师:叶红

作品阐述:随着人类社会的进步,塑料制品在使用后被随意丢弃形成“白色污染”现象。塑料难以降解,其危害会使土壤恶化,污染空气与水体,更有许多海洋生物遭到白色垃圾威胁,人类对大自然的一味破坏终究会自食其果。这组作品的创作理念是希望大家都可以为环保尽一份力,爱护我们的家园,反对垃圾污染,别让充满“白色”的地球成为我们最后的归宿。

牛源靖 《复苏》 指导教师:严程

作品阐述:在沉闷已久的封闭中,面对缓慢的解封,人们按捺已久的内心也得以放松,从各种局部入手将这种欲望放大,选择用闪光灯拍摄的方式,使画面更具超现实意境,将面对长期困境又获得解放的状态和逐渐恢复的情绪记录下来。