学院是弘道之所,影像艺术是同道之途,在这个学术谱系中,我们是知行合一的创造者,是影以载道的同道中人。本科四年、研究生三年,影像艺术学院留下的是你最珍贵的青春记忆。每年的六月是莘莘学子绽放自己艺术之花的季节,因为疫情的持续和蔓延,影像艺术学院今年的毕业展以线上展的形式与社会见面。对于影像艺术学院的同学们来说,既要坚持创作初心,还要不惧繁琐,在老师线上指导的特殊情况下做出有个性、有品质的作品,完成高水准的影像作品。这些影像艺术作品包含了不同的创作材料,不同的视觉形式,不同的主题内涵,不同的表现语言,都秉持着影像艺术学院的教学理念、教学宗旨和教学要求:注重传统的影像语言学习和创作训练,研究当代影像创作内涵;发掘学生对生命体验的深层思考,注重学生个性化语言的引导和培养;在掌握艺术语言的同时注重作品的思想性,深入生活,把握时代脉搏,力图创新,创作具有时代精神的影像艺术作品。在毕业创作的主题把握上,形成了多元化的呈现,包括对人类生命的关照,对生存环境的忧患,对社会责任的思考,对人类情感的表达等,对生命具有积极向上的认知和态度。正如残酷戏剧导演阿尔托所说:“用艺术的语言点亮生活,从生活的深度中发掘出艺术的深度。”一切困境都会因时间变得温暖,这段毕业创作的经历将会成为同学们最美好的记忆。在校时你们如麦穗般自由成长,毕业后你们将成长化作担当,祝愿每一位同学都能拥抱未来、成为栋梁!未来可期。

影像艺术学院

2022年6月

赵文卓 研究方向:艺术摄影研究 导师:刘立宏、叶红

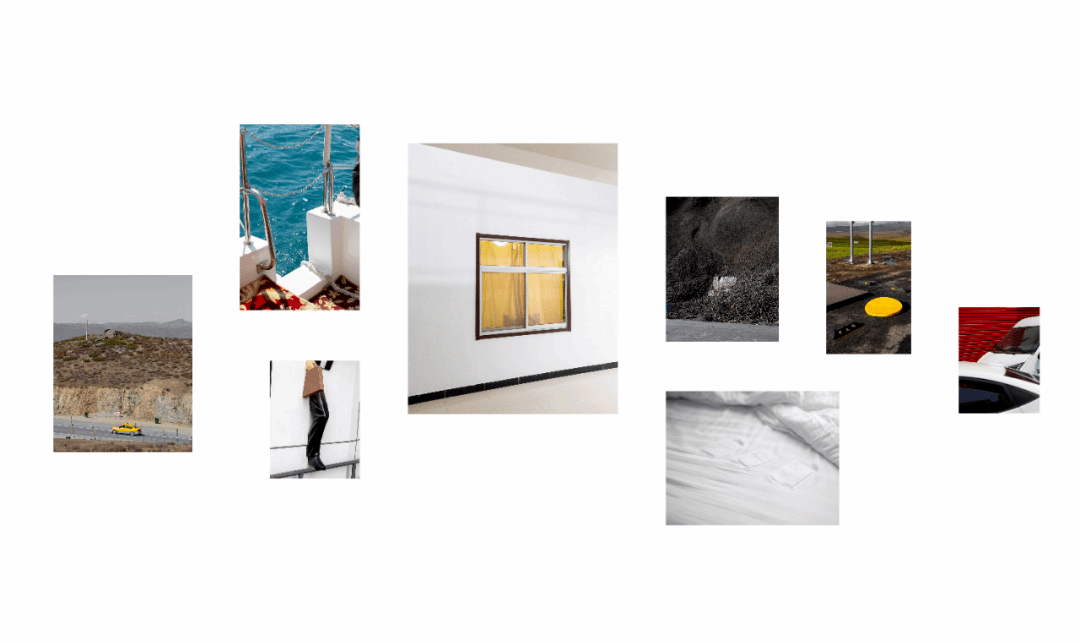

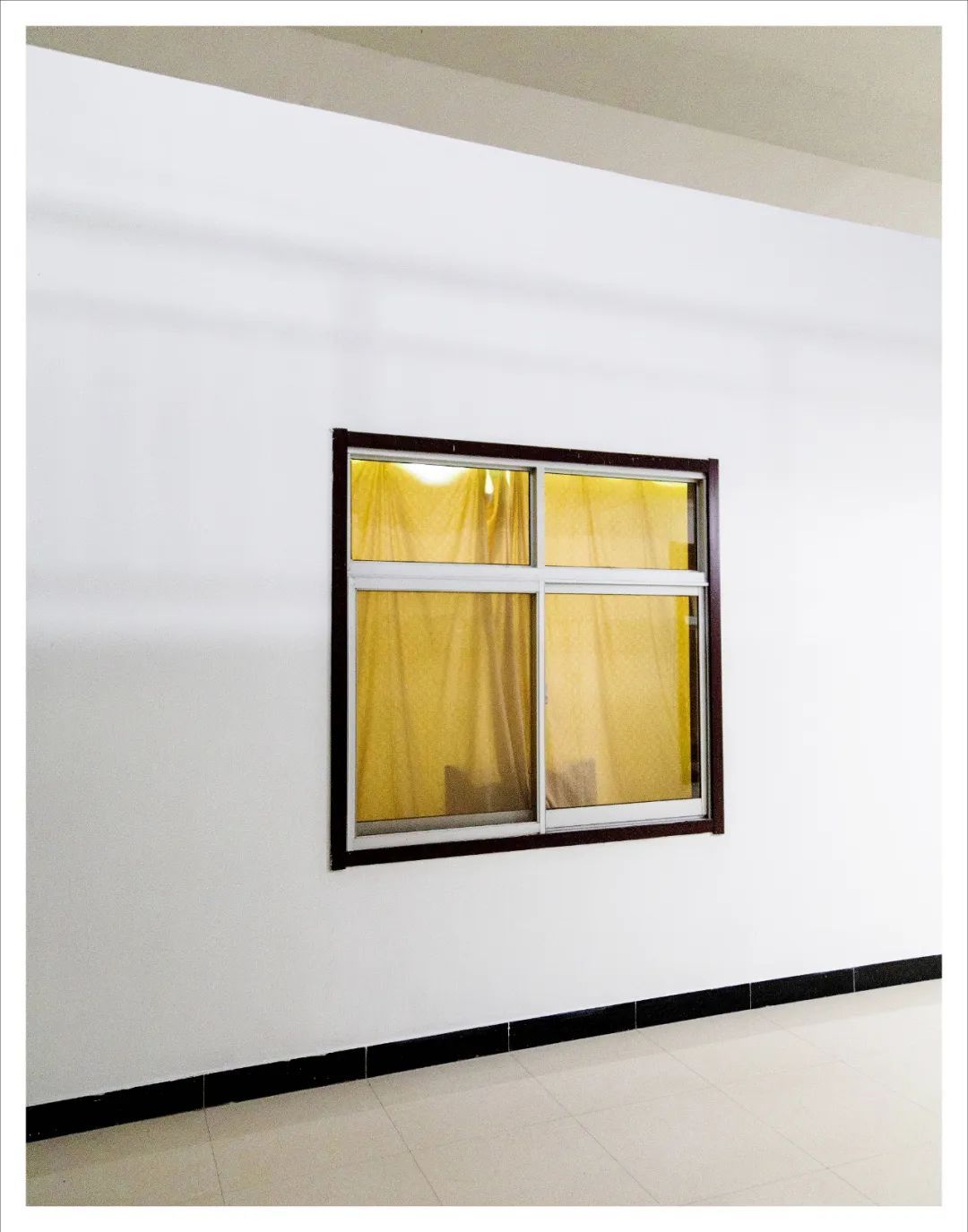

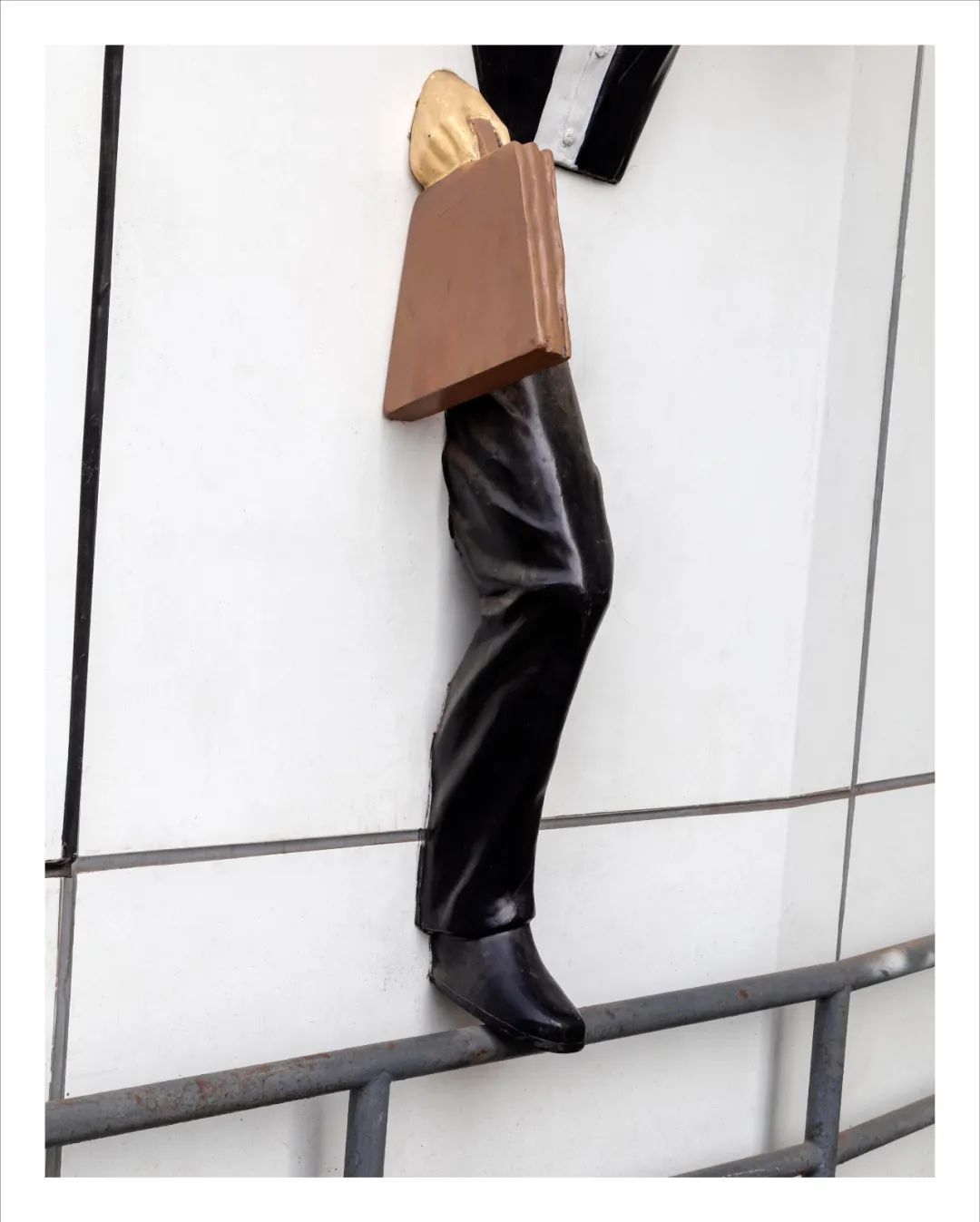

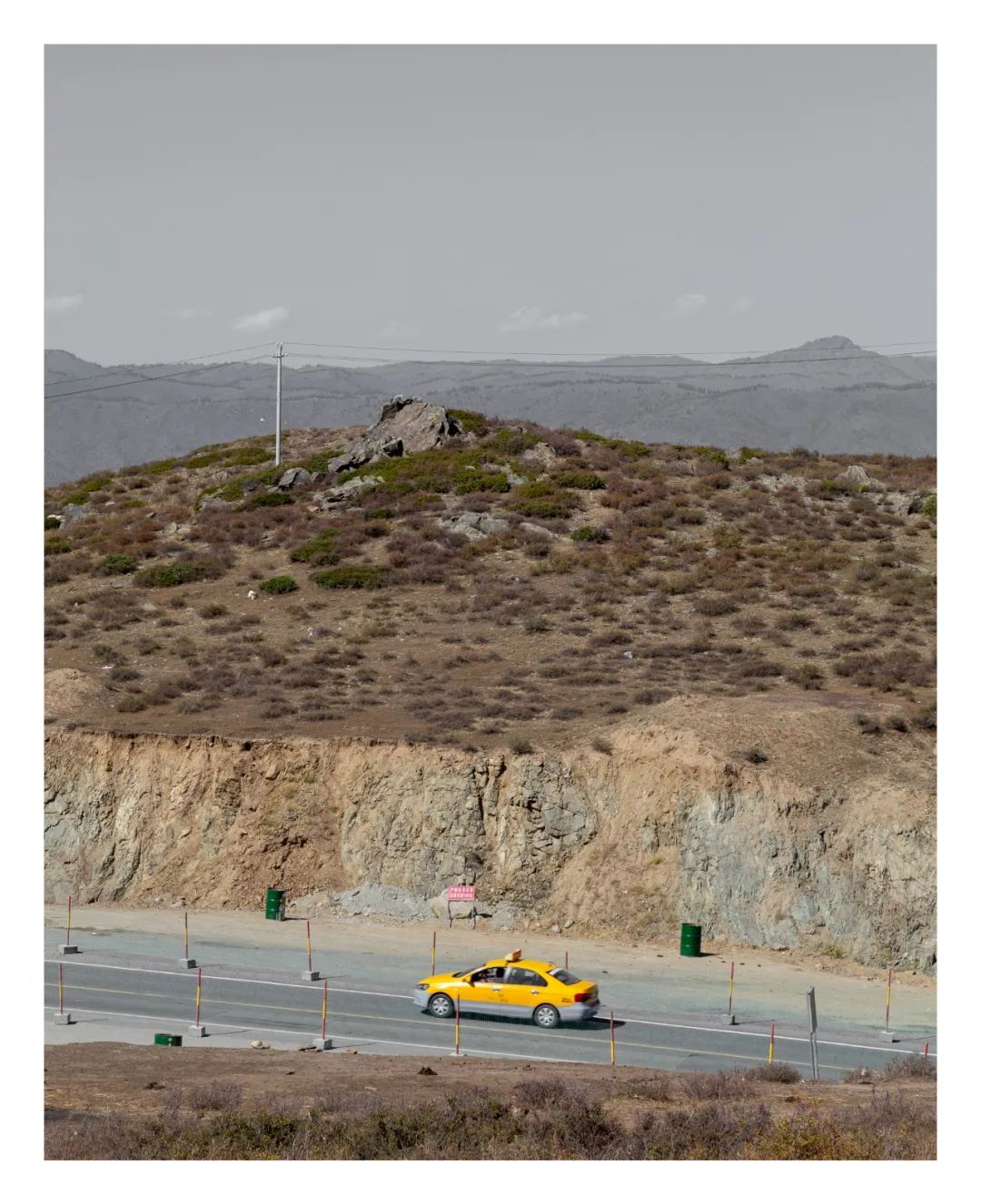

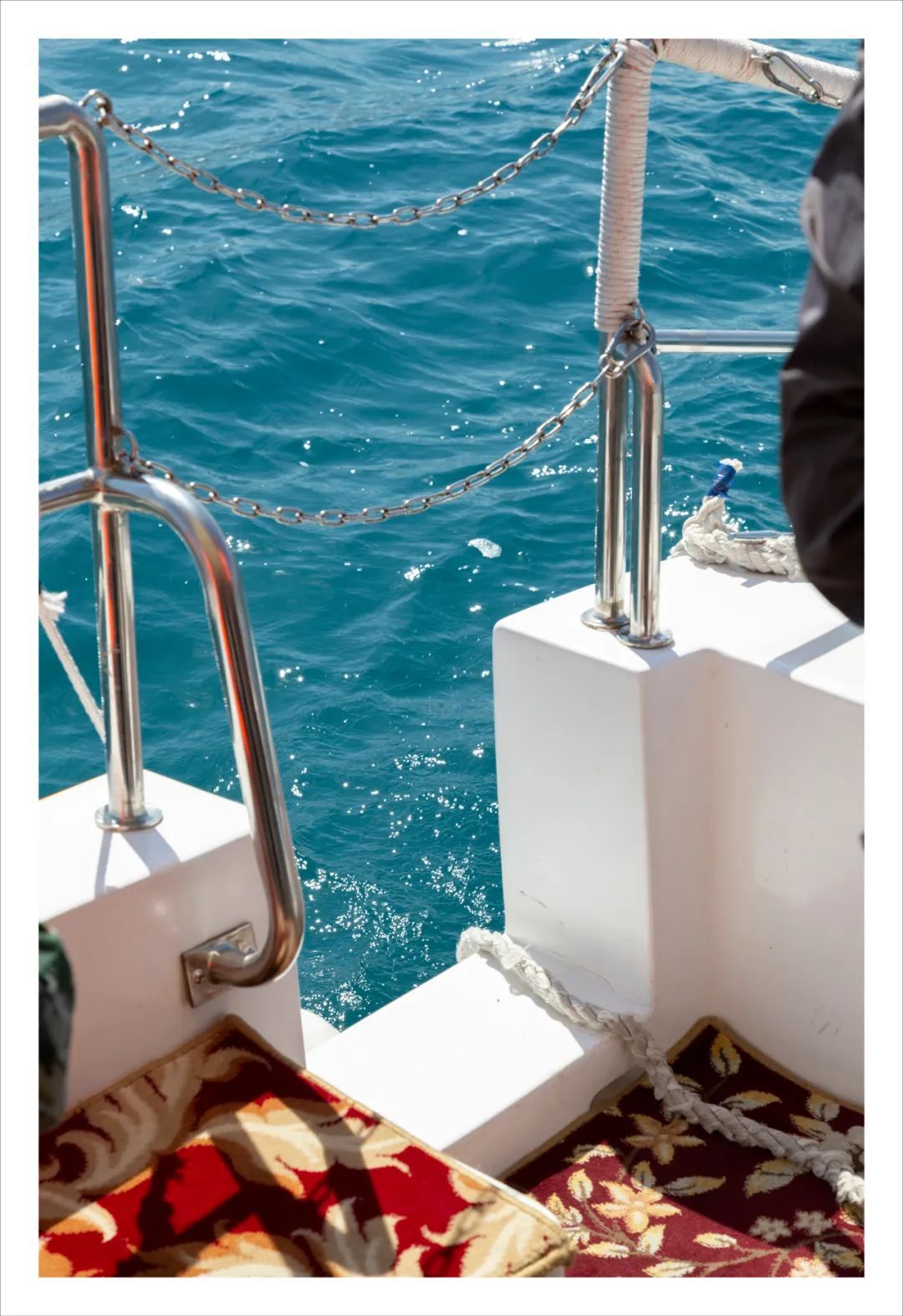

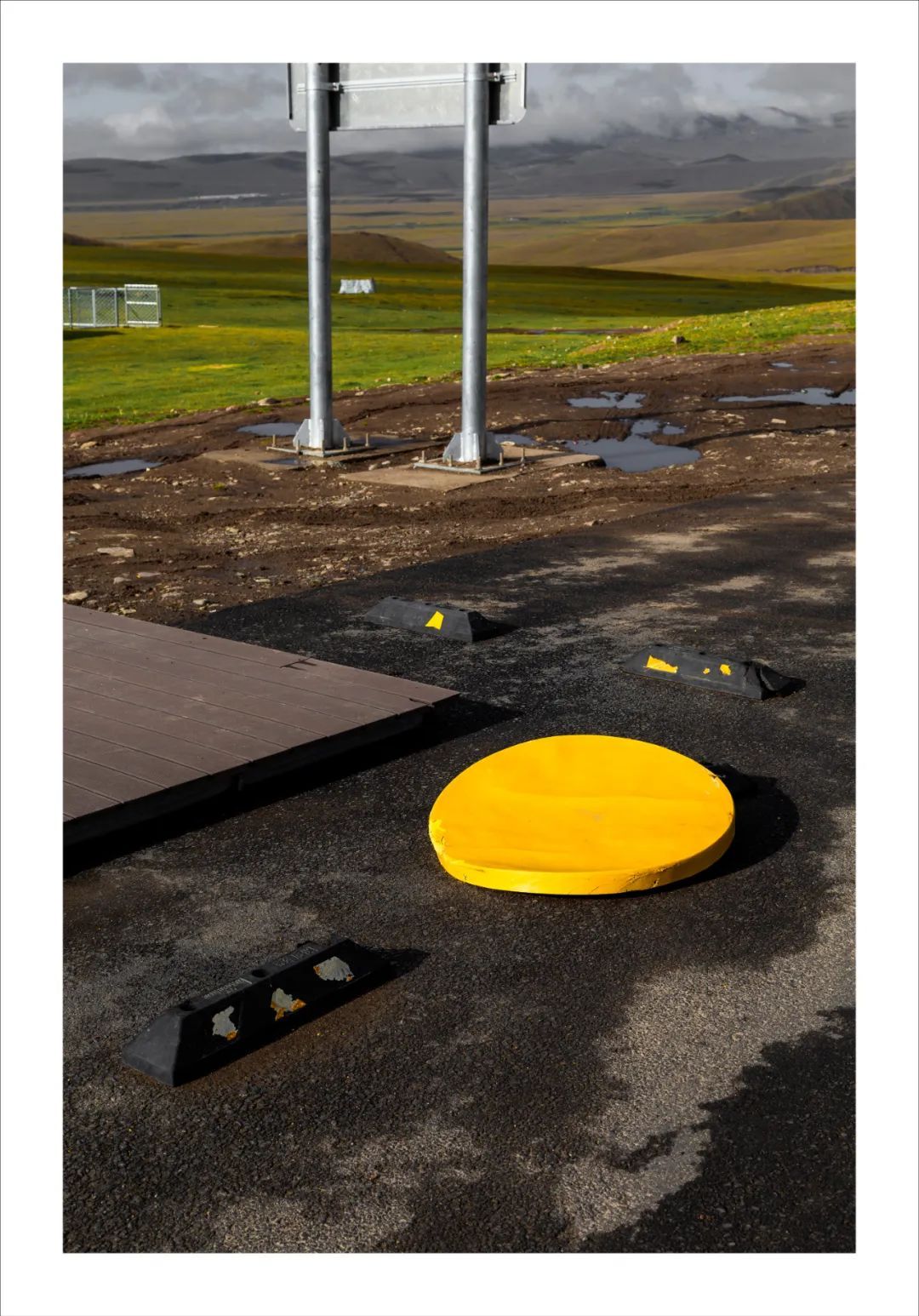

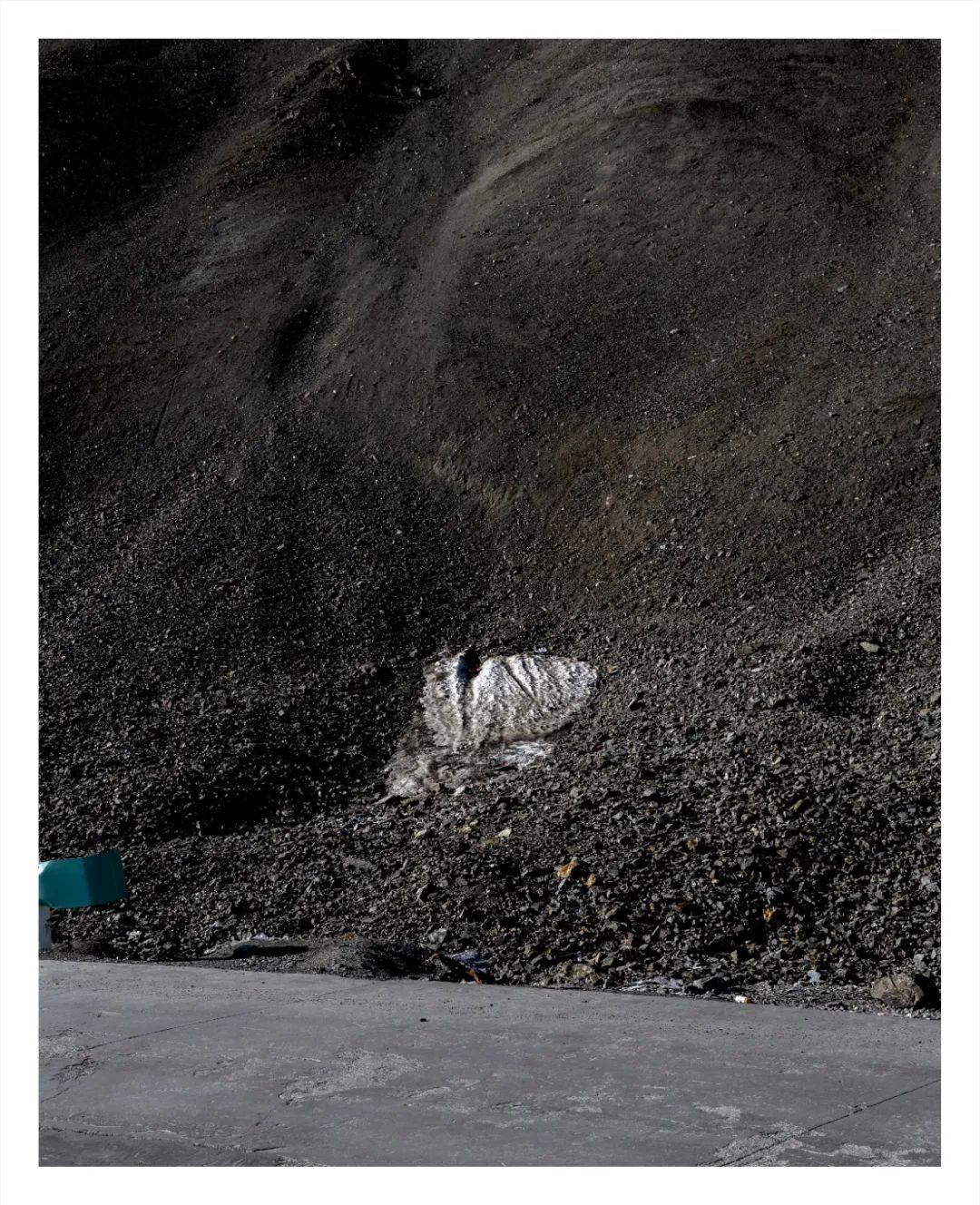

《必要筛查》

作品阐述:后现代艺术美学极大的宣扬了艺术品观念为上的美学策略,本人在创作时常常在思考这种艺术上的理论化倾向给视觉艺术带来的“副作用”。所以在创作这组作品的过程中刻意的放低了观念性,仅仅从视觉出发,强调创作时的感受和作品的形式美外观。意大利美学家克罗齐认为艺术是一种个人在精神世界中完成的一种认知行为。直觉到外界的同时,艺术表现就同时在艺术家的心里完成了。在本人看来这很像是摄影创作中拍摄的过程,《必要筛查》就是这样的一种直觉的产物,是本人对后现代艺术美学一点思考的结果。《必要筛查》所关注的就是与日常生活相关的一切,但这些关注是经过筛选,着力于每个拍摄的当下体验,试图去创造一个日常以上的日常。

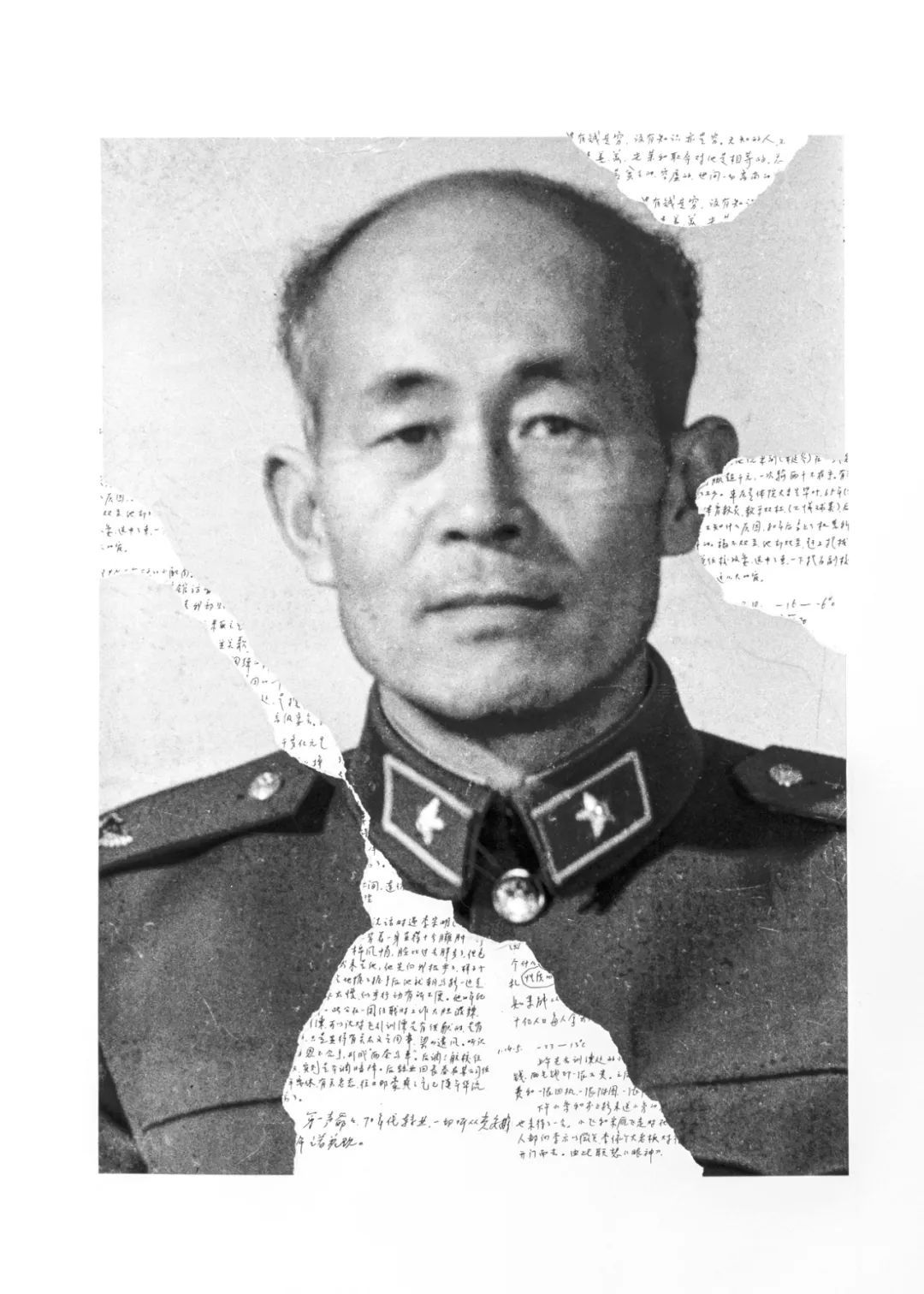

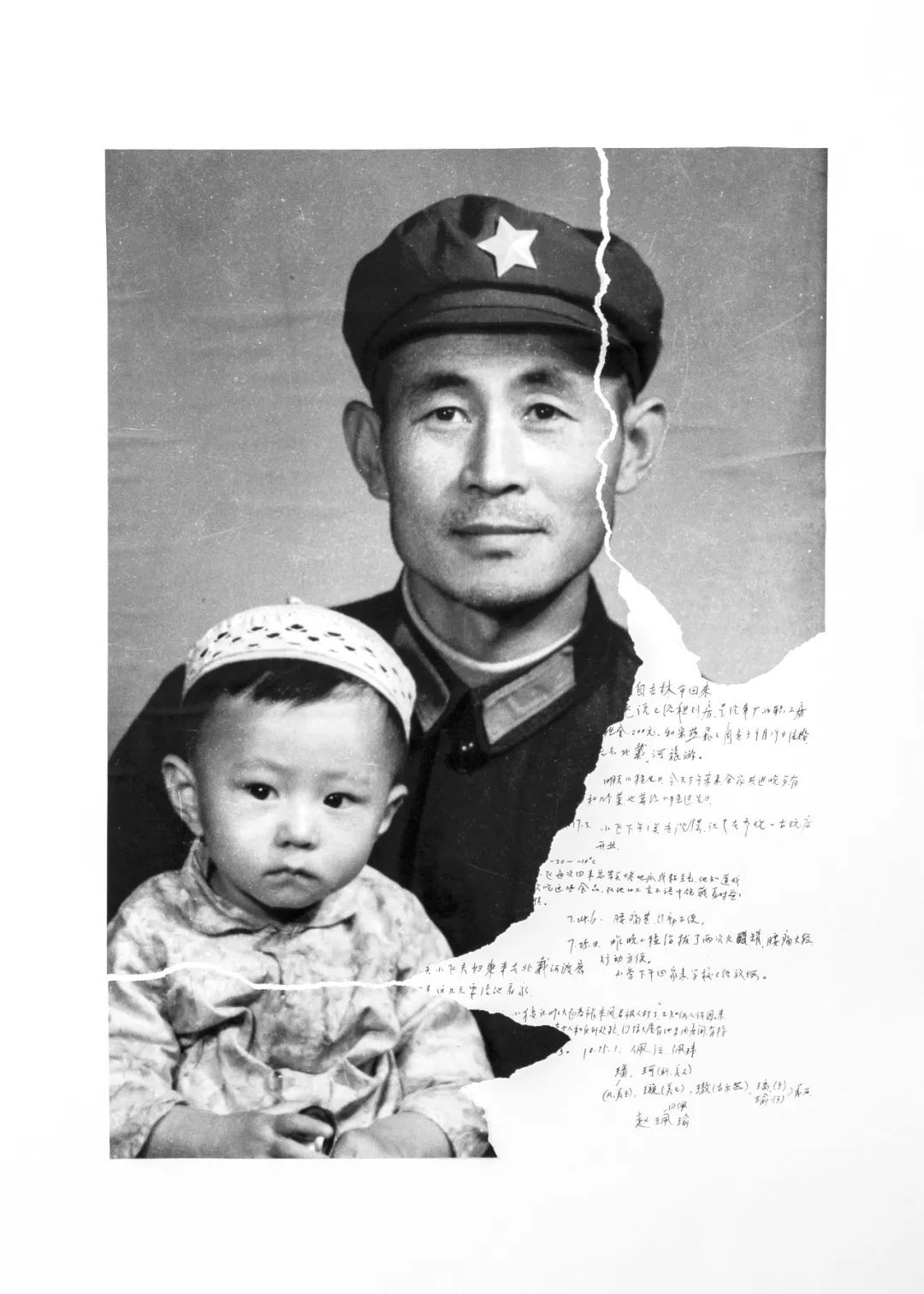

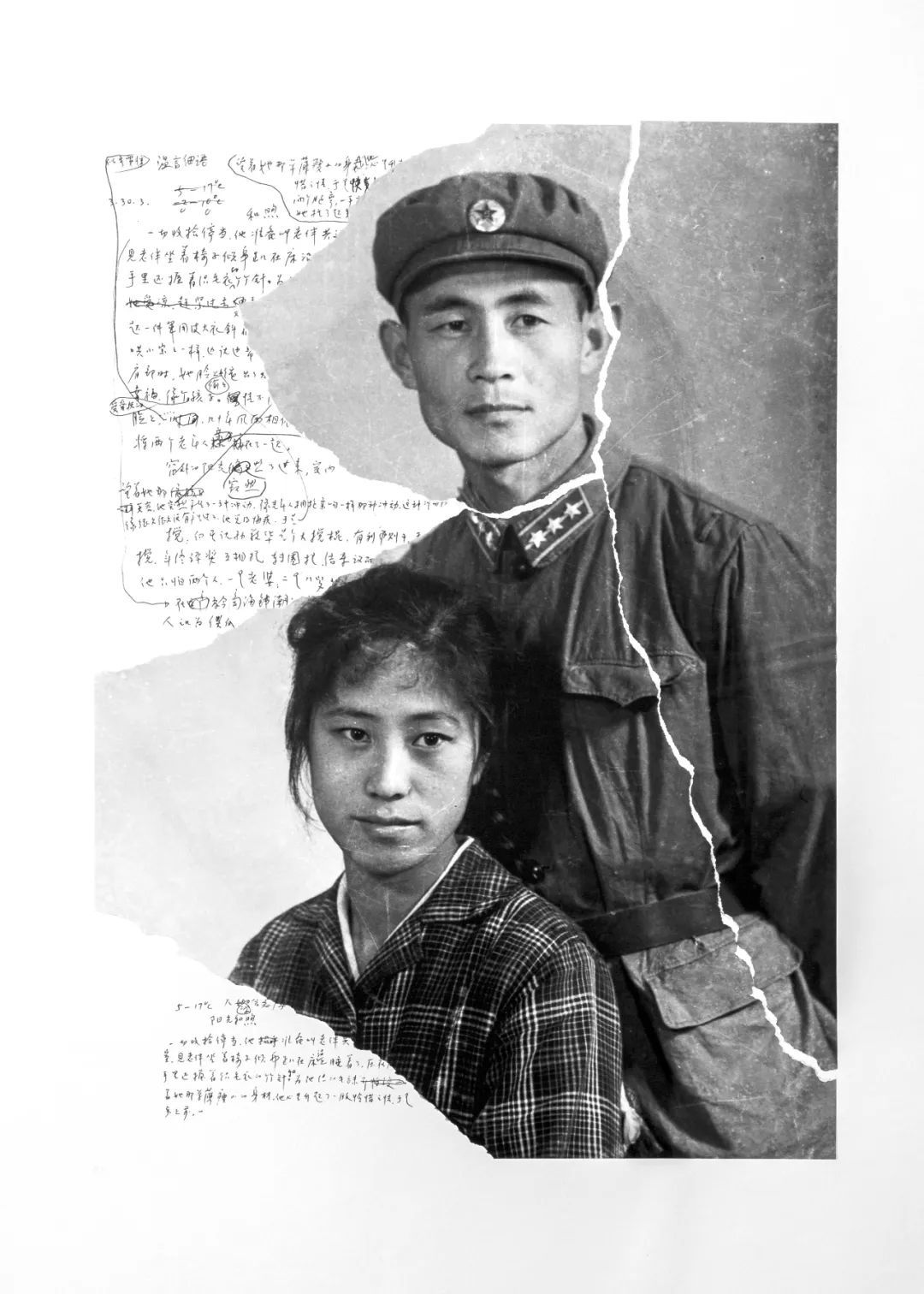

《回想录》

作品阐述:我的爷爷患阿兹海默症,他的记忆在不断地以一种不能察觉的方式慢慢消失。常常会把大家弄混,也无法想起我们的名字。作品《回想录》让我的爷爷亲自参与到作品的创作中来:我将爷爷过去的照片制成拼图。让爷爷重新以一种游戏的方式,试图去重新拼合自我的形象。由于阿兹海默症的影响,画面中有的内容无法被还原。就如同记忆的缺口,我将爷爷多年的日记进行整理和归纳,重新以丝网版的方法印在画面中,照片的内容和文字的内容互成对应,就好像一个记忆的盒子。尽管由于疾病,爷爷的记忆已经不能再被复原,仅以此作品对这些往日的记忆作以别样的保存。在此基础上又通过数码编辑的手段,以爷爷的日记和口述的事件为线索,制造了一系列有关爷爷记忆和身份的虚构图像来作为《回想录》这个作品的第二阶段,采用投影仪切换的展示方式,使本作品在观念表达和展场效果上更加完整和多样化。

姚世贤 研究方向:摄影艺术创作语言与形式研究 导师:孙小川

《每个梦里都有悲伤》

作品阐述:梦境作为欲望的满足,来源于我们日常生活中的体验、外部的感觉刺激和内部的躯体刺激。布达赫曾说过梦的不连贯性作为梦的一个本质特征,其清晰性在梦中受到了阻碍,梦中的符号会用一个新异的意象来伪装起来,这就是想象的“符号化活动”。在我的众多梦中,我将这些符号记录下来,并且通过数字化的手段将这些符号进行数字编码,将这些符号转化为数字虚拟图像。作品探讨图像真实性在当今数字化社会下的边界是如何被模糊的。

《梦的二次构建》

作品阐述:《梦的二次构建》这组作品也是取自于我梦境中的素材,我将它们通过SU建模,生成一幅幅数字模型的照片,以此来探讨真实与虚拟之间的关系。近些年数字技术的不断发展,每个人都可以通过手机和电脑对图片进行一定程度上的修改,或是完全生成一个虚拟图像。照片的真实性触发了大众的质疑,其客观性已经不再被信任。这组影像就是通过3D建模,渲染出一幅幅逼真的图像,欺骗大众的眼睛,从而探讨当今社会摄影真实性的问题。

孟倩 研究方向:艺术摄影研究 导师:刘立宏、叶红

《她》

作品阐述:作品《她》将世界著名的女性艺术家与世界公认的最美的女明星并置于同一画面,通过模糊的手法将女明星的面孔抽象化,再运用半色调的手法将女艺术家的肖像照片进行处理,保留女艺术家自身形象特色的同时,把女明星的面孔置于女艺术家面孔之上。通过对原始图像的解构,重新组合的方式,使得女性艺术家、女明星的身份在这一刻产生碰撞。被凝视的女明星和反凝视的女艺术家,面对父权制所建构出的“她”,身为“她”的我们又该如何回应。

《盲·视》

作品阐述:作品将女性的刻板标签通过盲文的方式展现出来,揭露女性在社会规训中被蒙蔽的事实。她们在被蒙蔽的同时,自我意识渐渐消亡,进而失去了为自己发声的能力。视频的音乐是由一张女权主义运动的照片转化而来。通过对照片进行数字化处理,再通过设计编排最后利用软件将其演奏出来。照片转化而成的音乐具有巴赫音乐作品的教堂感气息。女性被蒙蔽的现象和女权主义运动的声音因此而碰撞,激励女性重新拾起看的权利,揭露真相。

卢鹏 研究方向:摄影艺术创作语言与形式研究 导师:孙小川

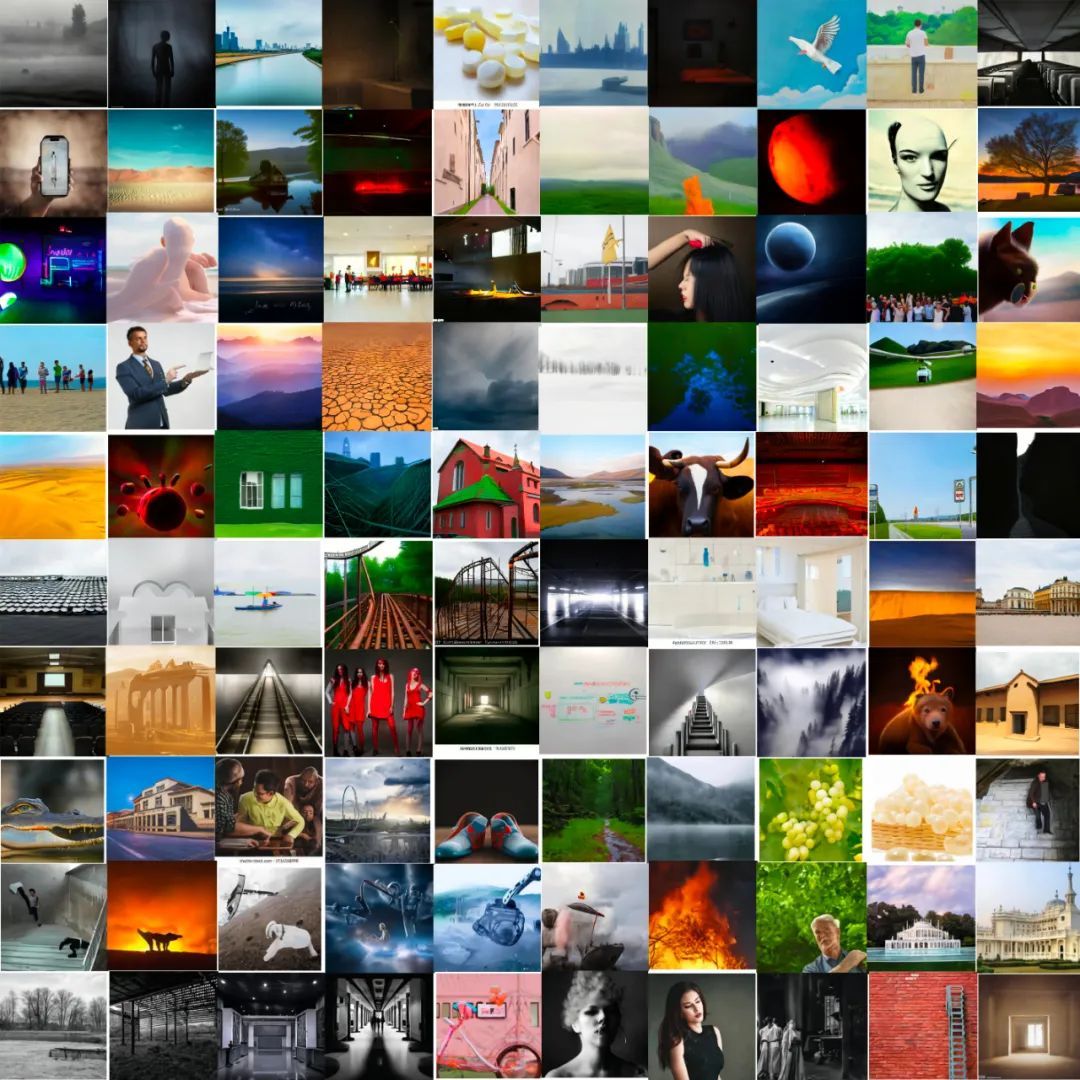

《当一只熊被AI驯化之后》

作品阐述:《当一只熊被AI驯化之后》熊的形象一直是以凶猛示人,熊也是马戏团驯化的对象。作者运用大量的人类图片素材将熊的形象进行数字驯化。运用人工智能的技术实现了图像“超真实”的转换,熊的社会化的生活也在提示着当下的每个人:人工智能在带给了大众技术便捷同时也让摄影图像的观看的边界与真实不断折叠与消解。

吴妤 研究方向:艺术摄影研究 导师:刘立宏、叶红

《长沟流月》

作品阐述:借由鲍德里亚提出的拟像三序列,试图展现一种从真实到超真实的转变过程,同时时间主题也是作品所要展现的一条线索。在腊神话里的人物雕像身上有一种历史感,于是使用维纳斯的雕像作为创作的主体物。随着科技发展,现实世界与虚拟世界的界限日益模糊,就像作品中不同媒介的呈现。现代科技用符号来使实在消失并掩盖它的消失,科技让人们得到多元的信息,但现实却是被简化的叙事,人们或许该警惕科技带来的危机。

刘飞鹏 研究方向:摄影艺术创作语言与形式研究 导师:孙小川

《172时代 冬》

作品阐述:千里冰封,万里雪飘。成长在热带地区的我对北国皑皑白雪总是充满向往,北国凛冽寒风挡不住我内心激动的心情。172X172方格开启了我们图像数码化的进程,数字时代我们获得影像比以往变得更加容易,现如今大量图像充斥在我们的日常生活中,假如我们回到了图像的初始状态,我们会得到怎样的观看体验?冬去春来,只要我们心中还有希望。

《爆点》

作品阐述:《爆点》这组作品中,我选取了2022年以来在网络上的“爆点”热度的新闻事件以及在资本运作下产生的“爆点”话题,试图把收集到的图片进行解构并重新组合,意在思考图片与我们日常生活之间的关系以及其背后的运作机制。

李彦威 研究方向:摄影艺术创作语言与形式研究 导师:孙小川

《记忆碎片》

《寻找》

作品阐述:两组毕业创作的主题均为寻找与再造,意在探索影像存在的现实意义以及对于人思考的影像,希望在创作中能够使自己在艺术上的追求有进一步的提升。

贺馨叶 研究方向:艺术摄影研究 导师:刘立宏、叶红

《界域》

作品阐述:《界域》这组作品选择拍摄的是沈阳非常有历史的四座建筑,我比较关注人类的居住地,以及身边的建筑,这是相对代表着一个地区的人的相对时间比较长的生存痕迹,我采取拼贴的方式拍摄的沈阳的四座古老的有代表意义的建筑。本作品通过关注沈阳的百余年历史的地标性建筑,百余年的历史建筑包含的不仅仅是一个城市、时代的时间同时也具有政治、文化、经济,它们俨然已经成为一种容器,从远走到今天。以一种精神化的方式象征时间的转变与空间的叠合。因此在画面处理的方式上采用的是传统转印技术工艺,将沈阳的历史传承转化到纸质媒介之上,同时摆脱开传统的写实手法,以一种拼合的手段讲求一种空间的重组和历史的转变。

《模糊边界》

作品阐述:《模糊边界》本组作品素材主要选择这种带有社会宣传展示的LED灯牌,因为其具有宣传的社会属性,作者将涉及个人隐私的视频视频投入到社会具有宣传展示的显示屏中,视频所选择的内容是家中的监控,拍摄的内容也是每个人最能放松的状态下,不加掩饰的将个人的状态进行一个展示,灵感来源于现在的个人私密信息十分容易暴露,在如今的互联网中,不仅仅只是个人的隐私容易泄露,甚至有人将这种有个人信息在网上进行贩卖等违法行为,作者针对于这种个人隐私与公共场合的边界进行对比中进行思考。

贾天予 研究方向:数字静态与动态影像研究 导师:薛志军、李炳强

《不完美影像》

作品阐述:《不完美影像》是一部论文电影,它的主题探讨了电影在互联网时代和数字时代下的一种新的“制作模式”。在这种模式下,一些不完美的影像舍弃了质量,换取了自身的流通和可见。作品以电影、访谈等影像的重新组合来论证当代互联网流通影像的影响力,呈现后人文语境下影像变革带来的信息可见性与不可见性之间的矛盾。在当今以流量为主的影像信息传播机制下,不完美的电影给予了大众艺术实现的可能性,甚至在今天我们已经被艺术包围,却还浑然不觉。

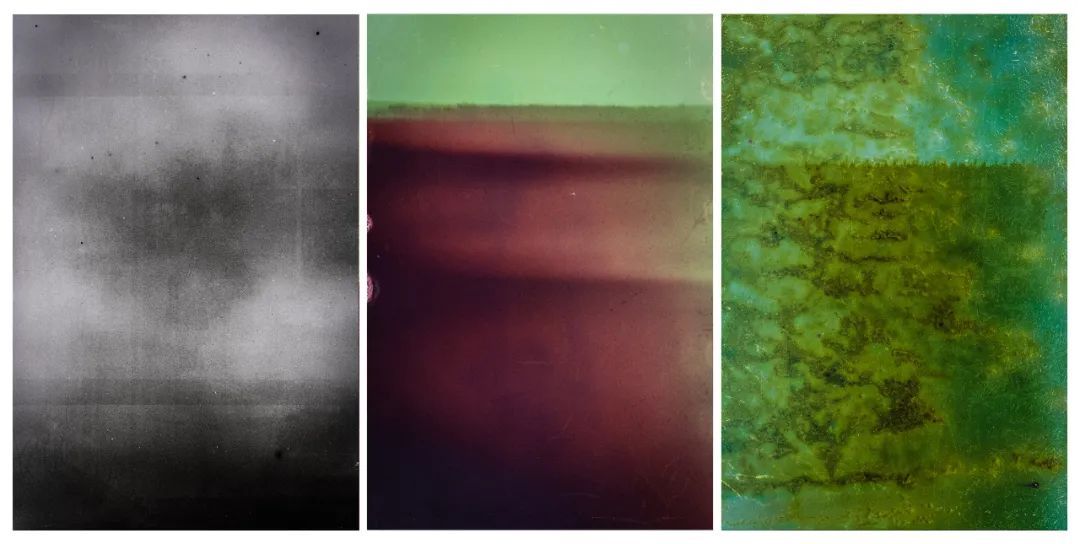

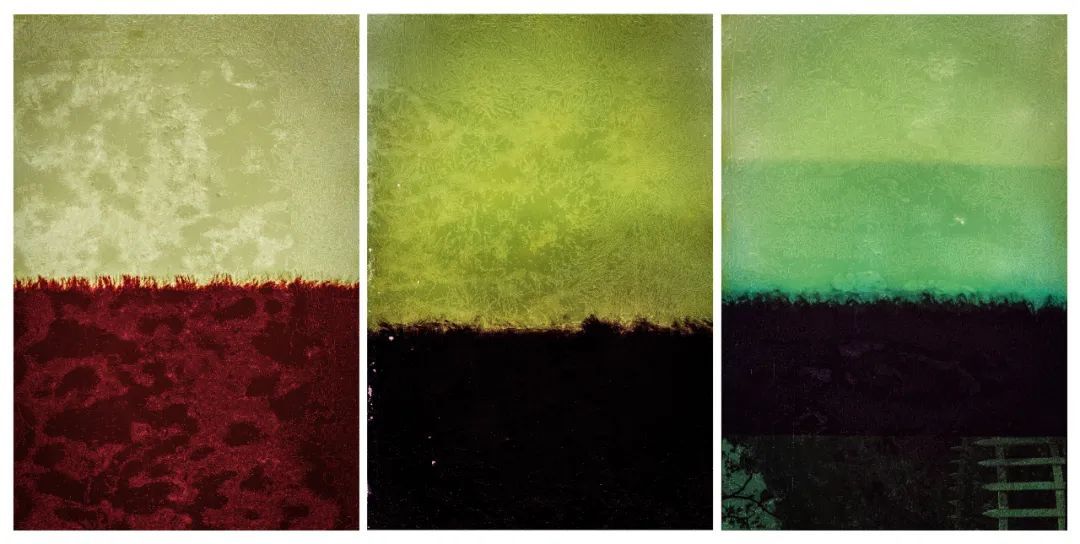

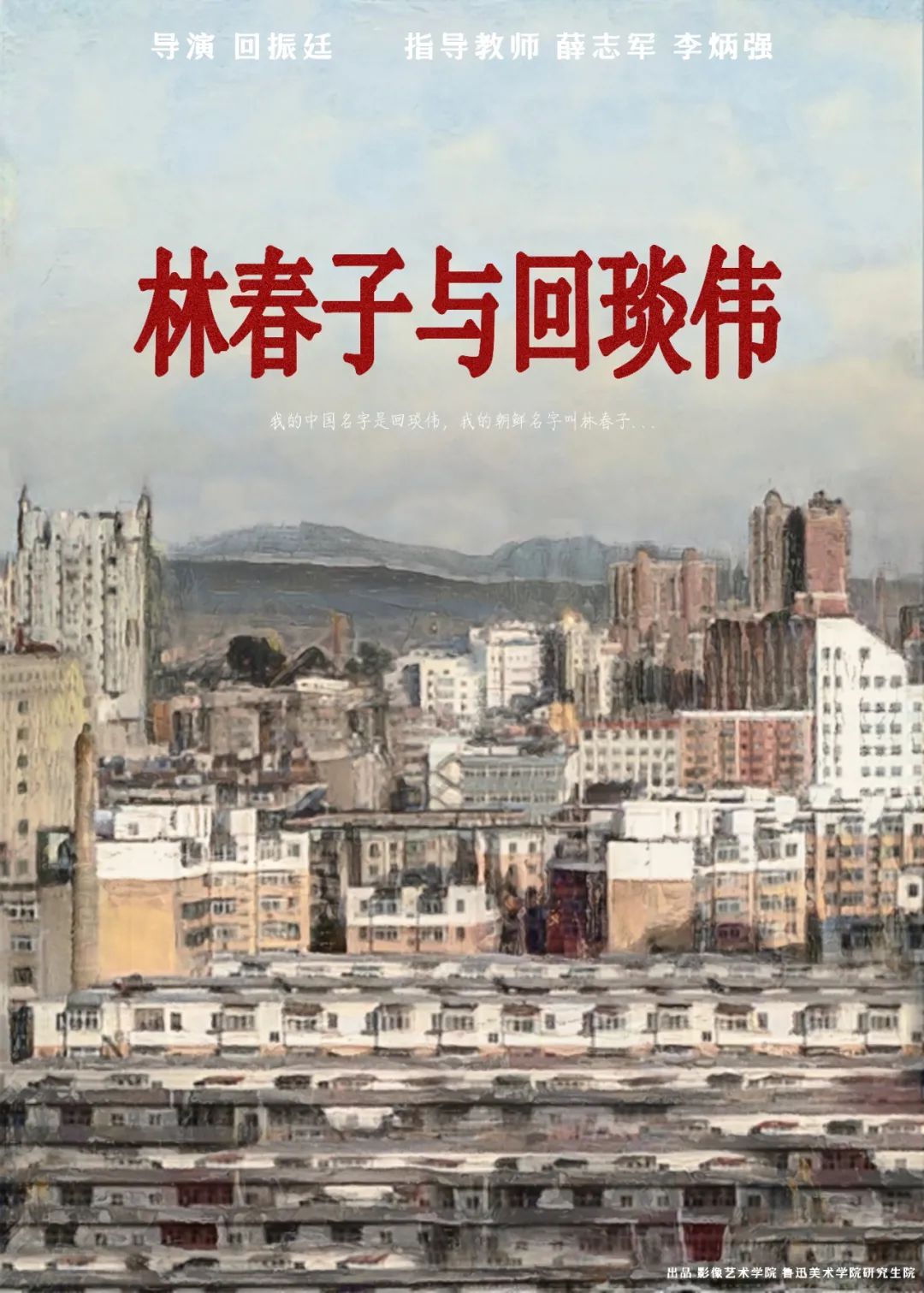

回振廷 研究方向:数字静态与动态影像研究 导师:薛志军、李炳强

《在历史边缘》

作品阐述:《在历史边缘》是一组概念摄影作品。交织的命运,平行的时光——我曾扫描过某位东北历史人物遗留的一批珍贵底片。当时发现这些胶卷的头尾都有被废弃的底片头,因存放有近百年之久,上面布满了霉斑与化学反应的痕迹,它们在历史的边缘展现了别样的生命形态与抽象美感。于是我便将这些“无价值”的底片头收集起来并进行了扫描、編辑,并通过数字绘画手段完成“风景重构”。人类的历史之重和微生物的命运之轻在底片的边缘中实现了时间与空间的双生。

《林春子与回琰伟》

作品阐述:这是一部由双屏构成的纪录片装置。故事的主人公是一位在抗美援朝时期被丹东回民家庭所收养的朝鲜遗孤,她于战场被救下时的朝鲜名字叫林春子,而如今她身份证上的中国名字叫回琰伟。双屏的其中一幕是主人公的回忆内容,第二幕是丹东市的人文景观纪录片。两幕纪录片相互呼应,既揭示了一位普通人在宏大历史潮流下的身份变迁,同时完成了一次人文城市的微观考古。

邱禹潼研究方向:摄影艺术创作语言与形式研究 导师:孙小川

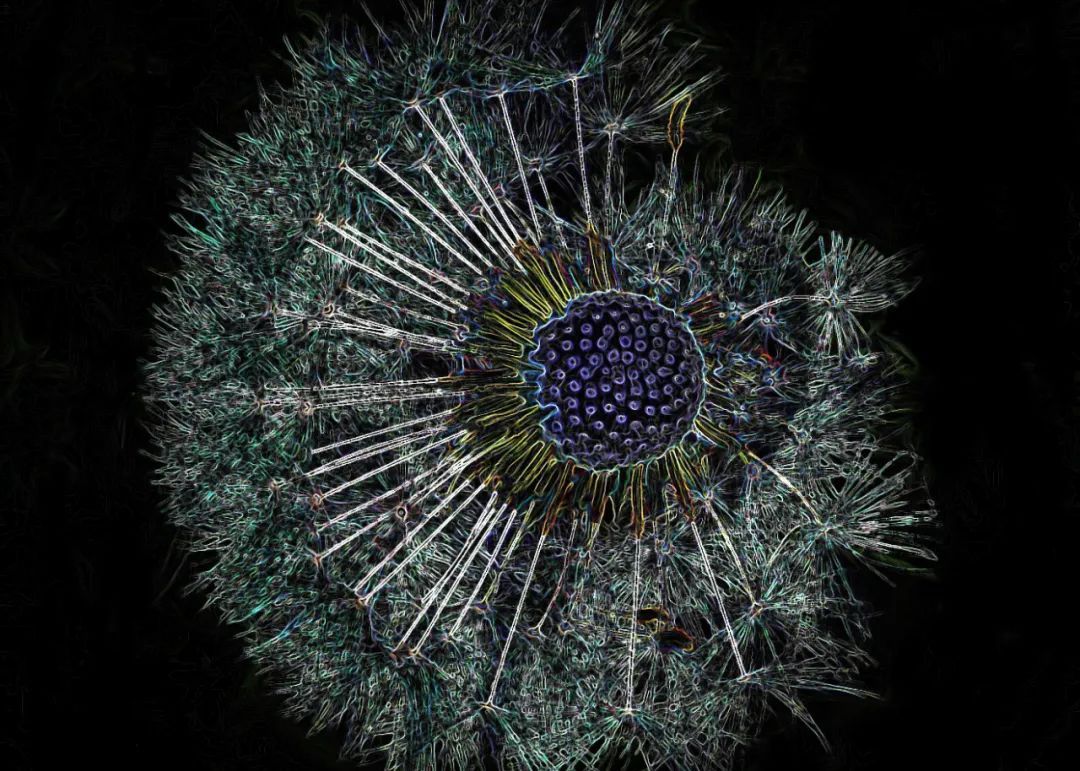

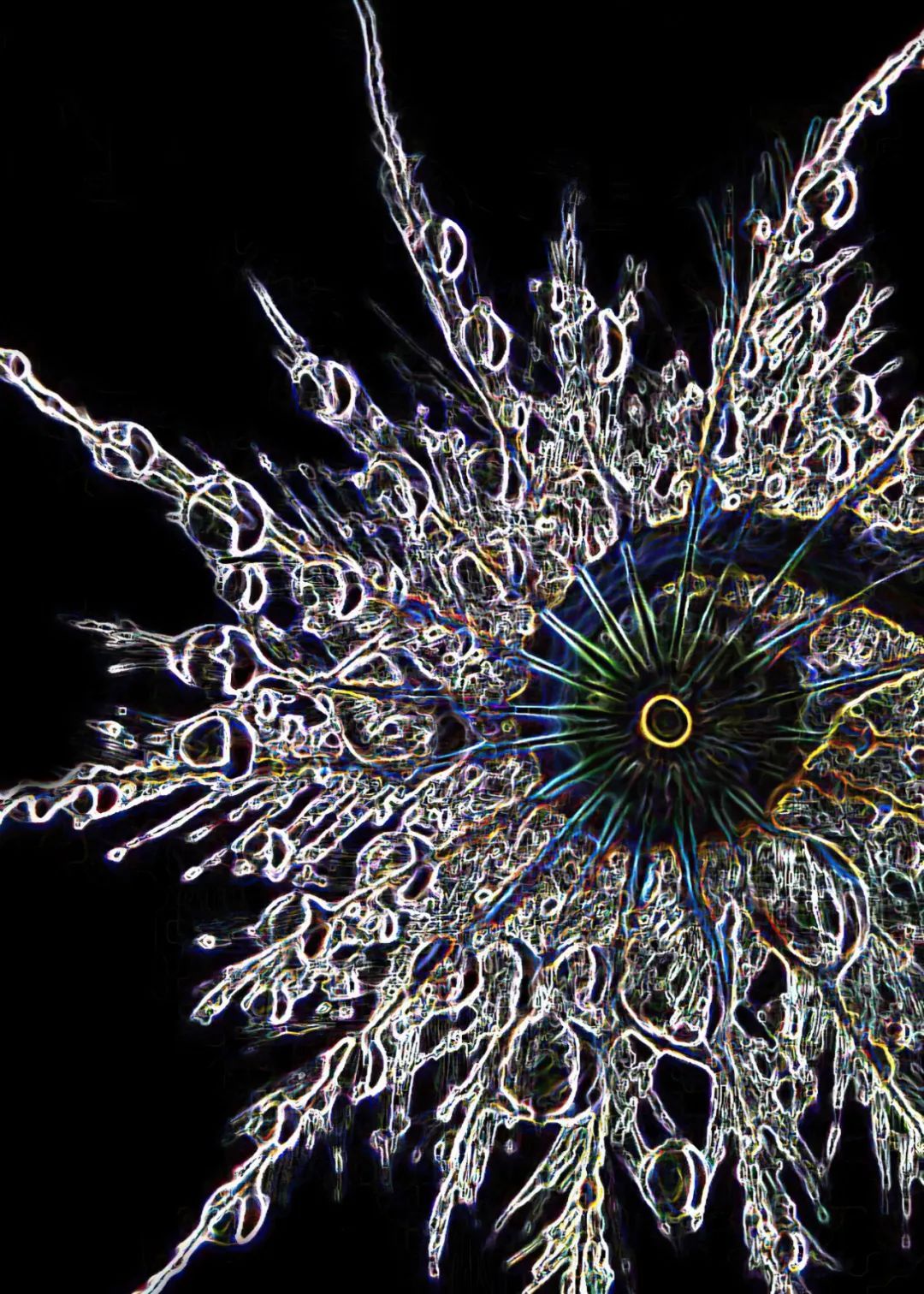

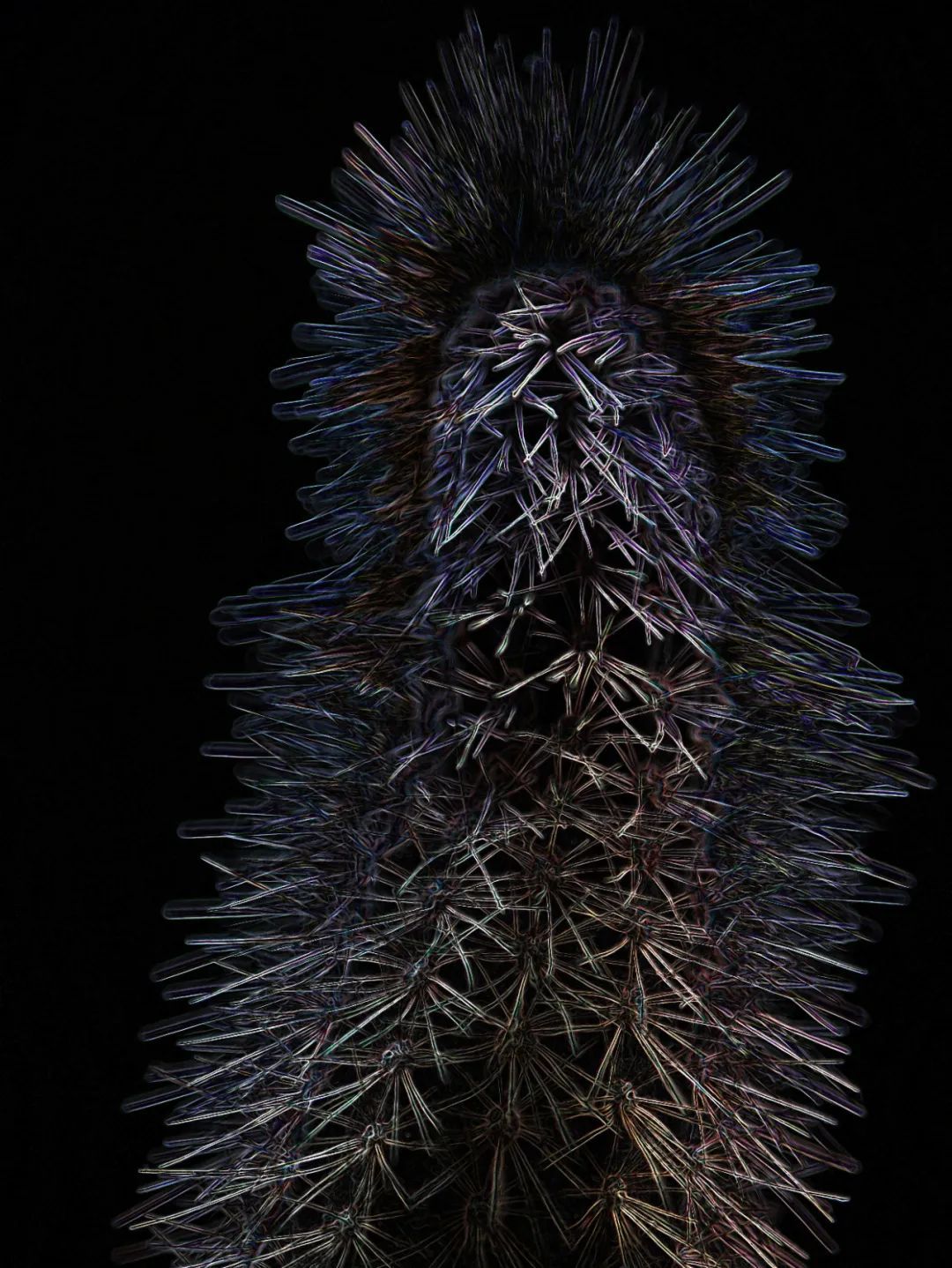

《花》

作品阐述:现阶段正是新冠病毒流行时期,很多人为此失去生命。病毒吞噬着人们的生命,这些病毒在显微镜下却是另一个样子。它们有不同颜色、不同形状,是另一种形态。我们所熟悉的世界,在微观世界的视角之下,可能会有完全不同的感觉,让人产生诡异的陌生感。

《God's prank》

作品阐述:作品题目为《上帝的恶作剧》<God’s prank>,视频以梦境一般的场景作为开场,新生的婴儿被投入到上帝的大手之中,接着通过上帝的视角观看这个世界所发生的内容。

吴墨浓 研究方向:艺术摄影研究 导师:刘立宏、叶红

《return to history》

作品阐述:我通过研究艺术史上女性艺术家的作品和个人经历,以自己或者以身边女性朋友为载体,进行了影像的创作。通过这样一类群体的拍摄,我的作品受到了弗里达的影响,我似乎听到她在自言自语,我看到一个充满痛苦和悲伤的人坐在画中,我突然觉得这张照片里的人就是我,一个坚强而固执的人,一个敏感而脆弱的人。我想这应该是她画中的另一种状态吧!

《薛定谔之境》

作品阐述:作品运用大画幅相机拍摄,每幅作品都是由两张底片叠加而成,画面呈现在我们面前的是未被人类改造过的自然风景,而广告牌中的却是被人为改造的景观,两者格格不入却又融为一体。当我们有了那么多的不确定,我们企图用多维空间审视自身,在平行宇宙世界里,我们遥想人类的过去,现在和将来。所以我的作品所探讨的是我们究竟是站在未来观看现在,还是身处于现在观看着未来?

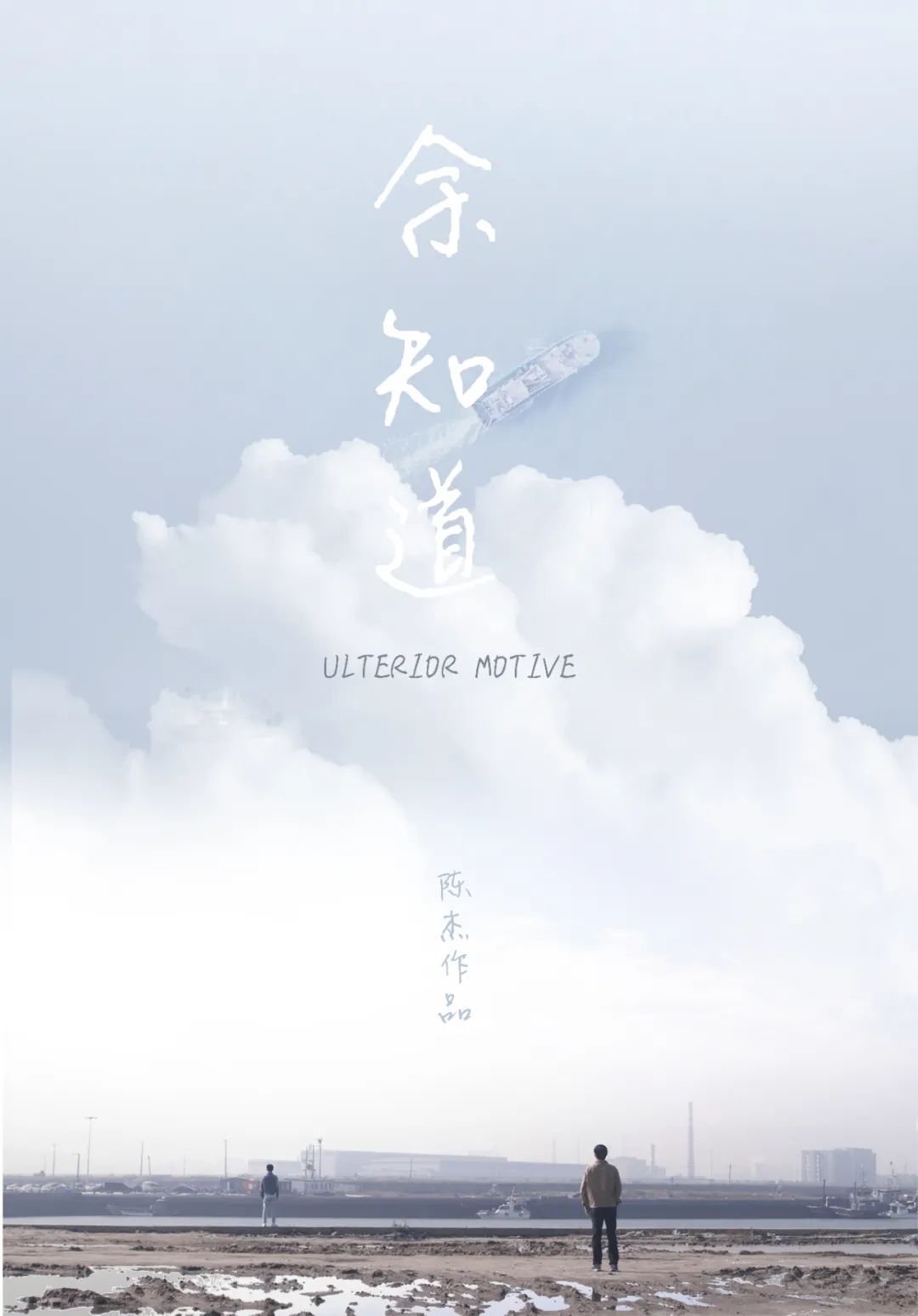

陈杰 研究方向:影视摄影研究 导师:蒋建兵

《余知道》

作品阐述:父母总在孩子生命的每个时刻中时隐时现,他们的每一个举动每一个行为都会影响到孩子生命中的每一个部分。破碎的家庭陪伴小余成长,无论何时,家庭无法再愈合,一家人的心也无法在重新拾起,已经过去的事终究是无法改变,小余在成长的过程中什么都不知道,什么也都知道。

吴雨萌 《冬至》研究方向:影视摄影研究 导师:蒋建兵

作品阐述:作品讲述的是即将大学毕业的女儿,更年期的母亲和恐惧衰老与病痛的姥姥之间的故事。三个处于各自年龄段焦虑中的女性聚在冬至这一天包饺子。女儿的渴望自由,母亲的恨铁不成钢,姥姥的渴望陪伴交织在这样的下午,窗外飘着大雪,屋里热气腾腾。即使生活中摩擦与争执不停依然会被亲情与爱化解。好吃不过饺子,亲情与爱成为最终良药。

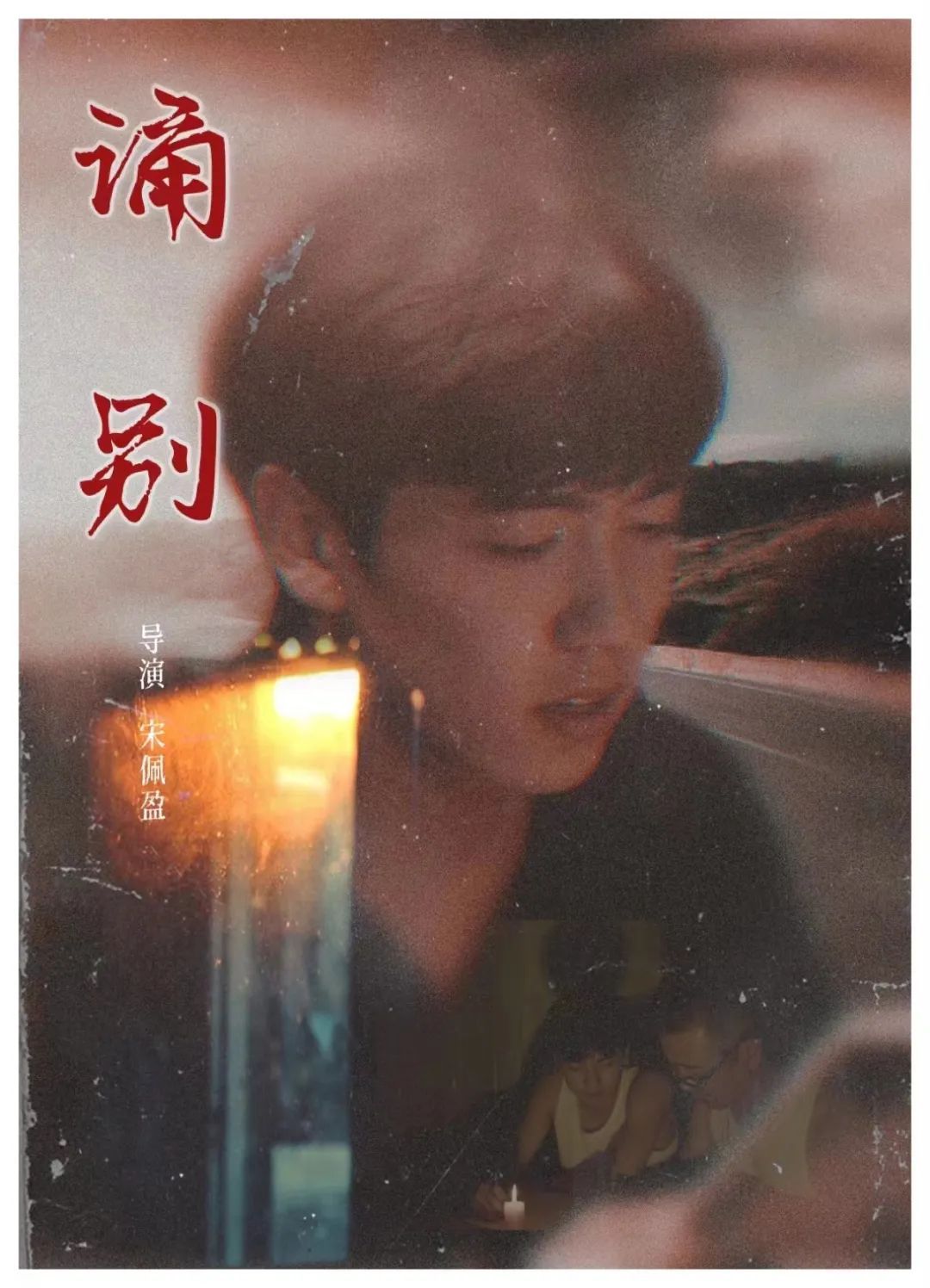

宋佩盈 《诵别》研究方向:影视摄影研究 导师:蒋建兵

作品阐述:梁风多年以来一直无法理解父亲对自己学习方面施加压力的行为,对学习产生厌恶的情绪,为了暂时逃脱父亲的掌控,小风趁着暑假逃到爷爷家中。小风有感于在文盲爷爷是文盲却对书籍充满热情,他充当父亲曾经的角色,给爷爷读书,在这个过程中他重新审视读书的价值和学习的意义,逐渐改变了对读书的态度,也改变了他的人生观。

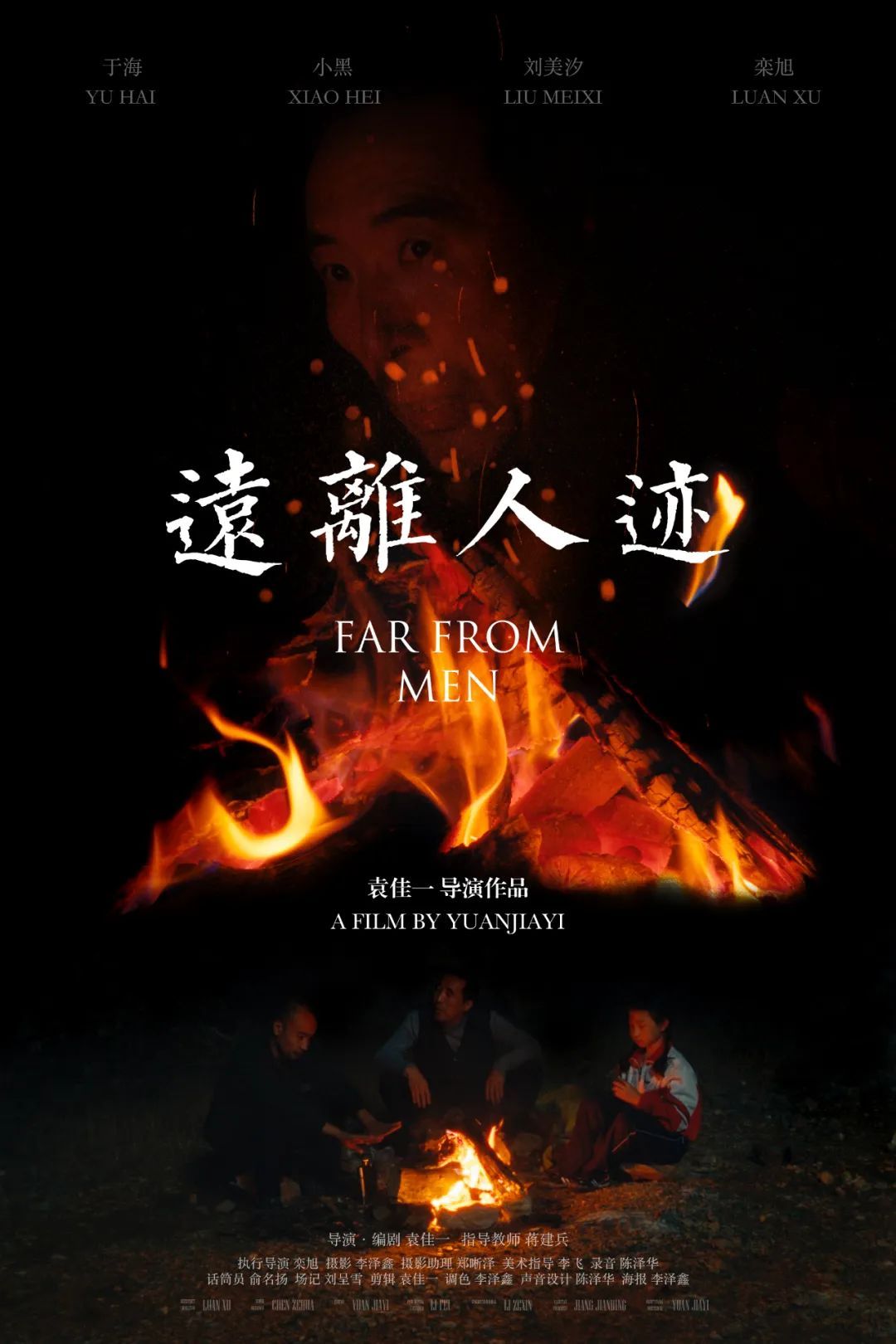

袁佳一 《远离人迹》 研究方向:影视摄影研究 导师:蒋建兵

作品阐述:一天,村民突然传达了老四死去的信息,老张与天赐一起找老四,在把老四尸体送回家的路上,两人争吵后天赐带着小玲离老张而去,不久天赐与小玲又与等待救援的老张相遇,天赐无意间看到了父亲写的遗书。老张将遗书扔进火堆,于是天赐离开了火堆,老张有所不忍连忙去寻找天赐,但是由于天赐的心脏病复发,小玲认为老张将自己的父亲杀死便大声呼喊,老张慢慢的认识到了此时事情的问题,转过头看向了小玲,内心又一次在善与恶之间徘徊。

赵天聪《社交人生》 研究方向:影视摄影研究 导师:蒋建兵

作品阐述:沛菡是一名都市职场年轻人,长相甜美,性格内敛,工作之余大都宅在家中,但在网络社交上却表现得十分活跃,她习惯于每天都把自己的生活动态晒到朋友圈,从朋友们的赞赏和关注中享受着被认同的感觉,以此来塑造自己的完美形象——在网络上,稍微有些时间,沛菡就会把时间用于社交网络上,刷手机、打游戏...,她沉浸其中,不能自拔。因此,她孤独的生活就这样被虚拟的网络世界所包围着,日复一日,这样的生活状态已然成为了她每天最大的动力和最好的心理安慰,直到最后一切自我的沉浸被现实叫醒......