美术学院是弘道之所,更是一个自由创造和充满批判精神的学习环境。鲁迅美术学院影像艺术学院研究生教学始于1992年,是国内第一个招收摄影艺术方向硕士研究生的高等美术教育机构。影像艺术学院始终立足辽宁、辐射东北、面向全国,坚持与国际高等影像艺术教育理念接轨,坚持可持续发展的影像艺术研究生教学模式,旨在培养具有良好道德品质和深厚文化修养的高素质影像艺术人才,建设具有鲁美特色的高水平的国内一流影像艺术研究生教育体系。

历年的鲁美毕业季是莘莘学子绽放艺术之花的季节,本届影像艺术学院研究生毕业作品包含了丰富的影像艺术类型,多样的视觉风格,多元的主题观念,不同的技术手段,在把握影像语言方法的同时注重作品的思想性,既有对生命意志的关照、对生存环境的忧患、对社会责任的思考,更有对人类新课题、新观念的关注与表达。愿每一位同学都将成长化作担当,拥抱未来,成为栋梁。

研究方向:摄影表现形态研究

研究生导师:林简娇

孙浩

1998年 出生于河北省秦皇岛市

2018年 本科就读于鲁迅美术学院

2022年 研究生就读于鲁迅美术学院

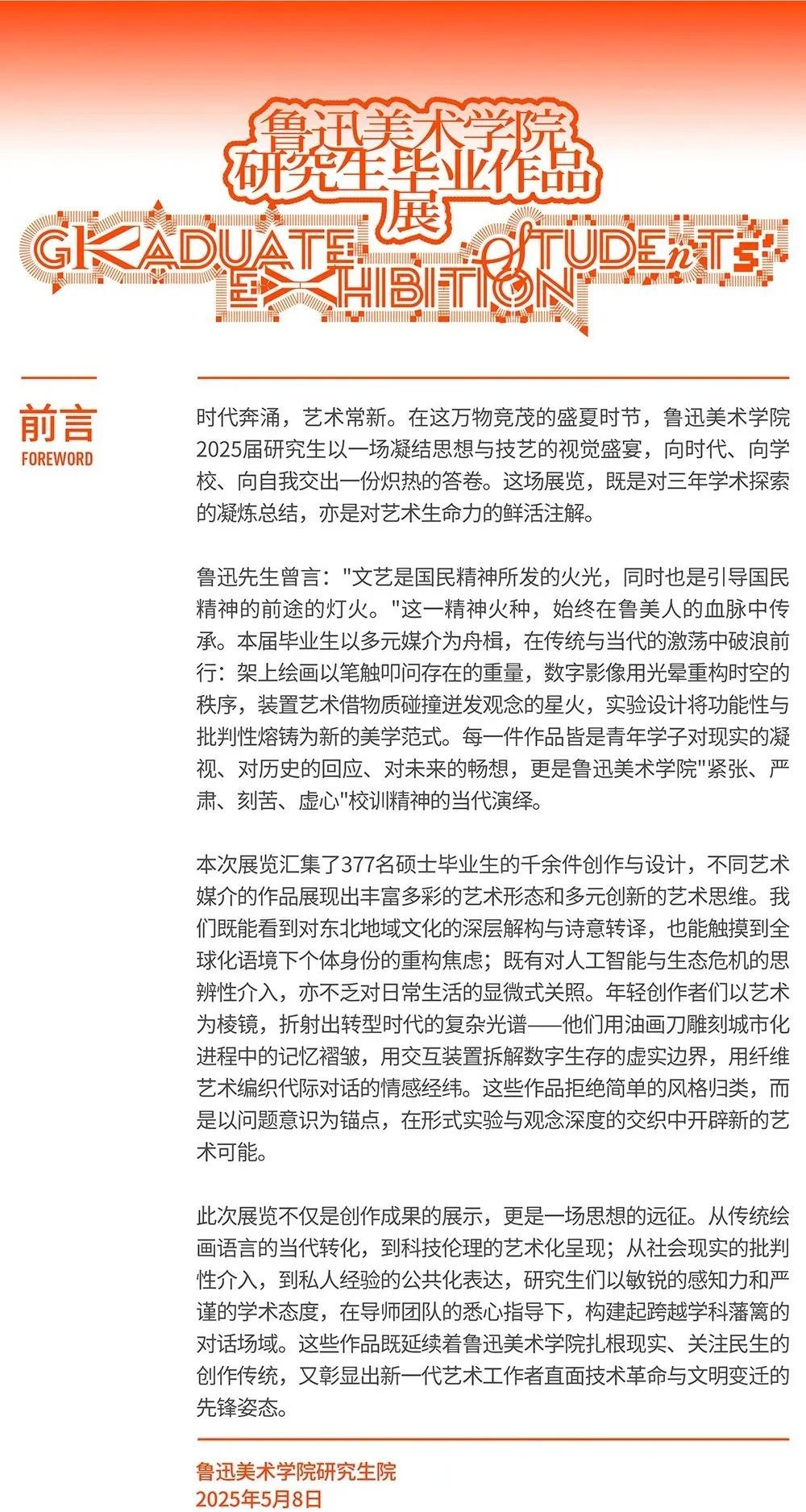

作品名称:《台前幕后-暑假》

作品工艺:宣纸艺术微喷

作品尺寸:145.5 x 194 cm

痕迹是日常中最常看见的东西,摄影可以通过光来捕捉痕迹。在这组作品中,作者通过扫描的方式获取身边日常使用的电子屏幕上的痕迹,每一次对手机或平板电脑的操作都在被叠加的状态下被获取,每一笔都是我们切实的操作,但最终又隐与我们的操作。

作品名称:《一则新闻的发布》

作品工艺:MP4

作品尺寸:1080p

截至2023年6月24日,全球每天平均有4.5亿篇文章被发布,作者通过手机屏幕的键盘还原了一则新闻的发布,在信息洪流的冲刷之下,这则新闻的内容变得模糊,剩下的只有劳动的痕迹。

林宇煊

2000年 出生于福建省三明市

2018年 本科就读于鲁迅美术学院

2022年 研究生就读于鲁迅美术学院

作品名称:《Whisper》

作品时长:40s

作品类型:双屏影像

每次外界不同的刺激都是一次细胞的学习。当细胞感受到外界的刺激,它们可能加速分裂或者发生其他变化,以适应这种新的体验。它们都在无声地告诉我们,外界与我们的身体内部之间存在着一种微妙的联系。这种变化,虽然微小,却是生命活力的体现,是我们与世界互动的证据。同时,在这一思考中,我也希望能够意识到显而易见的事物之下,不用忽略了那些细微而深刻的内部的存在。

作品名称:《今天能拿到小红花吗?》

作品时长:40s

作品类型:双屏影像

动机主要来自于在成长过程中外界能够不断通过语言对个体进行塑造。虽然语言作为声音没有实体,但却包含着讲述者的个人经验,无论正向或负向的语言均能够影响个体的价值判断及自我评价。我着眼于父母与子女的关系中,针对不同视角的语言对个体的影响进行探讨,对其形成的压力和影响进行可视化呈现。

李淑琦

2000年 出生于山东省东营市

2017年 本科就读于湖北商贸学院

2022年 研究生就读于鲁迅美术学院

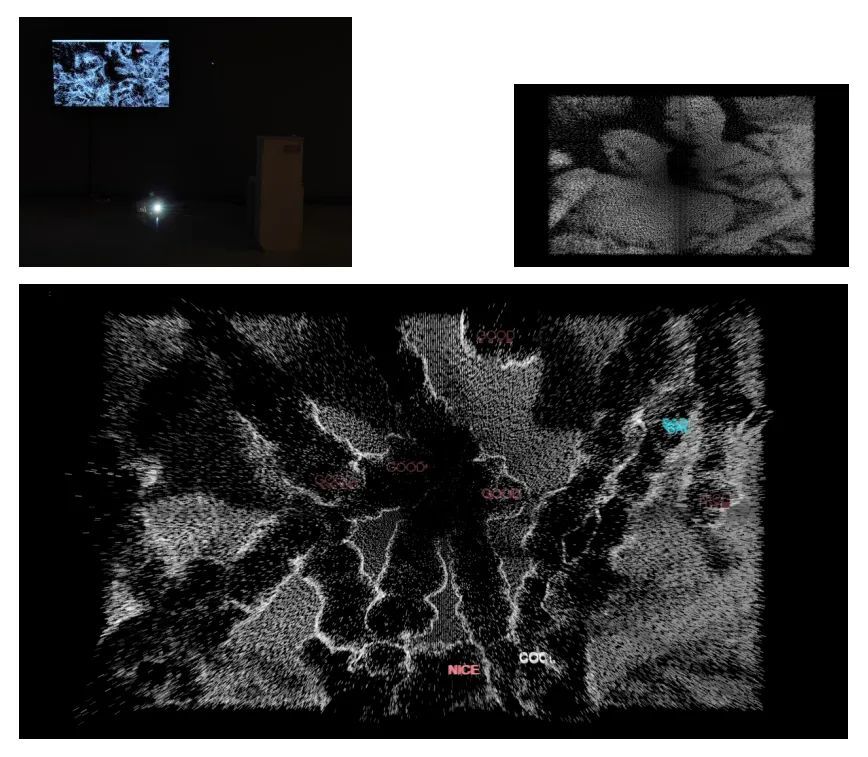

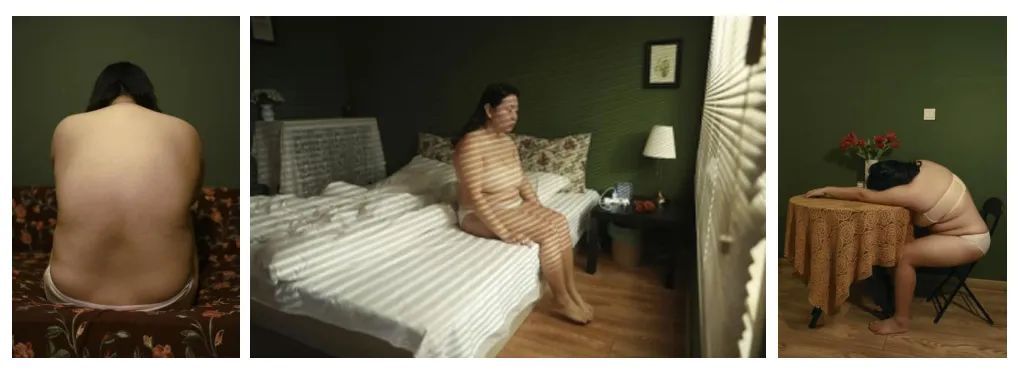

作品名称:《自我标本》

作品工艺:综合材料

作品尺寸:57.5 x 81.5cm

当代女性通过自拍这一日常实践进行着持续性的自我形象构建与身份认同,成为社会性别话语的微观展演场。本组作品以标本陈列的视觉语法,运用试剂滴管、塑料球及菲林片等综合材料,将女性自拍图像转化为一系列具有解剖学特征的“形象标本”。这些被凝固在透明介质中的数字化面容,既是对社交媒体时代自我呈现方式的物质化呈现,也构成对当代视觉文化中女性形象标准化生产的隐喻性批判。

作品名称:《自我对话》

作品工艺:综合材料

作品尺寸:100 x 150cm

在大众传播媒介中道格拉斯曾说,女性一直承受着大众传播的欺骗。身为不符合主流审美规定的女性中的一员,身材焦虑问题伴随了我的整个学生时代,因身材受到的冷暴力对待也对自我性格的建立形成了非常大的影响。本组作品即是以成长后自我的视角与过去的自我进行对话,对女性身体问题展开自我性质的关怀。通过自拍的方式对自我进行审视,以自我的视角进行自我关怀,呈现女性自我意识的觉醒。

研究方向:影像跨媒介研究

研究生导师:严程

冯铉淇

1998年 出生于河北省秦皇岛市

2017年 本科就读于鲁迅美术学院影像艺术学院

2022年 研究生就读于鲁迅美术学院影像艺术学院

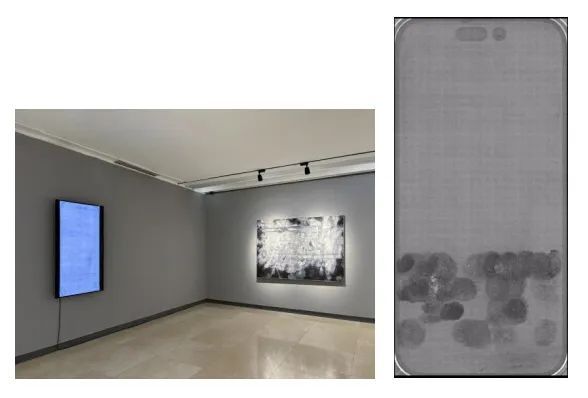

作品名称:《裂隙与链接》

作品工艺:金属面硫化钡艺术微喷

作品尺寸:110x78cm

作品名称:《无尽花火》

作品工艺:影像装置

作品尺寸:尺寸可变

作品名称:《要有光》

作品工艺:综合媒介

作品尺寸:38*38cm*12

第二次工业革命后,人类进入了以电为联系的社会,生产、通讯、生活已完全无法脱离电力工业。ἄτομος 是英文中“原子”的希腊词源,原义为“不可分割的”,从物理的微观视角而言,在电场的作用下,原子在电的作用下形成稳定的排列结构,甚至在某些材料中,在电场的影响下原子可以排列为稳定的晶体结构,同样电对于当下人类社会也起到着同样的规训力。

本创作分为三个部分,第一部分:裂隙与链接,作者将电力工业生产过程中的工业探伤底片进行了重新处理,通过对于与电力生产设施中微妙的裂隙与链接的诗意呈现,试图再现出潜藏在社会装置之内的各种权利与能量的矛盾状态。电力以“连接”之名编织秩序,却在工业装置内部与社会肌理中埋下无数“裂隙”,这些裂隙既是系统暴力的痕迹,也是抵抗与反思的入口。探伤底片本是检测电力设施内部裂纹的工具,其黑白影像本应服务于系统的维护,但在作者的作品叙事中却成为了揭示是社会内部能量与秩序的形象。

第二部分:无尽花火,作者以多屏影像的方式,对于电力工业和电力运输、分配、控制及其下宛若原子般社群的讨论。电力社会的高效运转依赖于个体的原子化。电场中的原子通过电荷作用形成晶体般的稳定结构,而现代社会则在电力网络的规训下,将个体编排为原子化的精密系统。家庭被简化为“用电单元”,工人沦为生产线上的“能源节点”,社交媒体中的用户则被降维为“数据电荷”。电力不再是单纯的能源,而是一种权力拓扑,它划定边界、分配资源,“合闸”与“断路”生命在电所控制的系统内无限循环。

第三部分:要有光,图像装置微距摄影拍摄的单向二极管照片构成以一种近乎透明的形式被呈现于空间之中,处于一种悬置的状态。这些二级管的照片均是在电力设施的机房中拍摄的。在电力工业中,电路的控制设施借助大量的单项二级管的闪烁来表现各个系统间的关系,而在日常生活中,从每家每户都有的电表、网络机柜到为人们日常网络生活和人工智能提供算力的服务器柜机中,每一个设施上都能找到这些绿色单项二级管的身影,它的闪烁是二进制中的零和一,更是数字时代生命状态的写照。

申林

2000年 出生于辽宁省朝阳市

2018年 本科就读于鲁迅美术学院

2022年 研究生就读于鲁迅美术学院

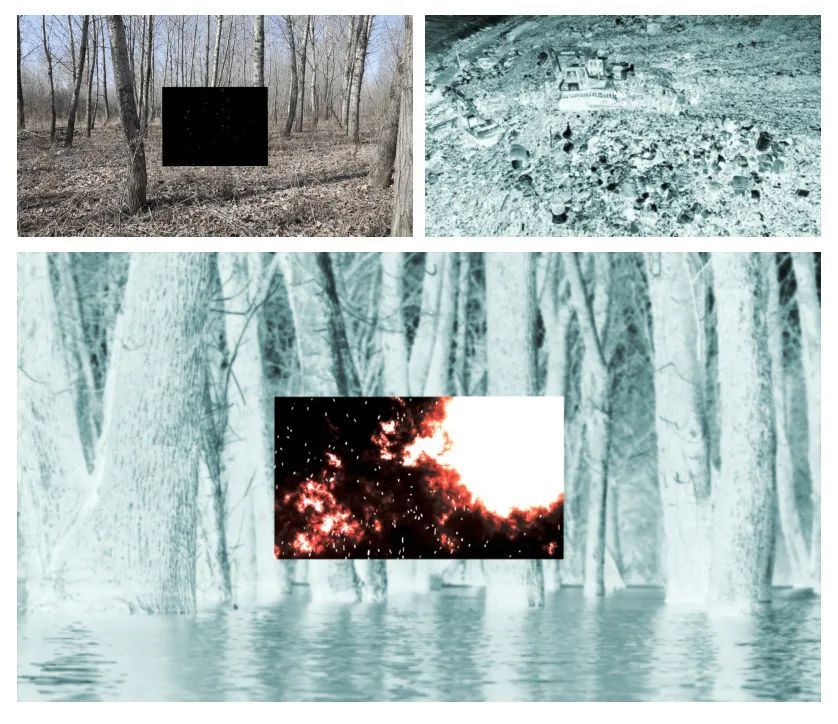

作品名称:《何时停止?》

作品工艺:宣纸数码微喷

作品尺寸:160 x 110cm

作品由图像系列与影像系列两部分组成,聚焦于信息时代下人类对于科技工具使用量剧增背后所带来的大量隐性行星资源消耗现象。图像部分模拟的是内蒙古通辽地区硅矿开采爆破瞬间的图像数据。通过涂抹感光胶的玻璃板作为基底,用金属硅粉与通辽当地的粉尘土壤等材料进行显影曝光。试图凝固天、地与物之间的瞬间“情境”。影像部分则通过数据化影像文献进行展示,并重新审视虚拟数据对于自然世界中的空间与环境的纯粹关系。在大量的庞杂信息流生产过程中我们或多或少都成为资源的过度利用者,对于数据和资源我们没有一个衡量标准和单位,这导致我们在信息时代的今天对于数据搜索引擎的滥用成为常态。我们何时停止?如何停止?

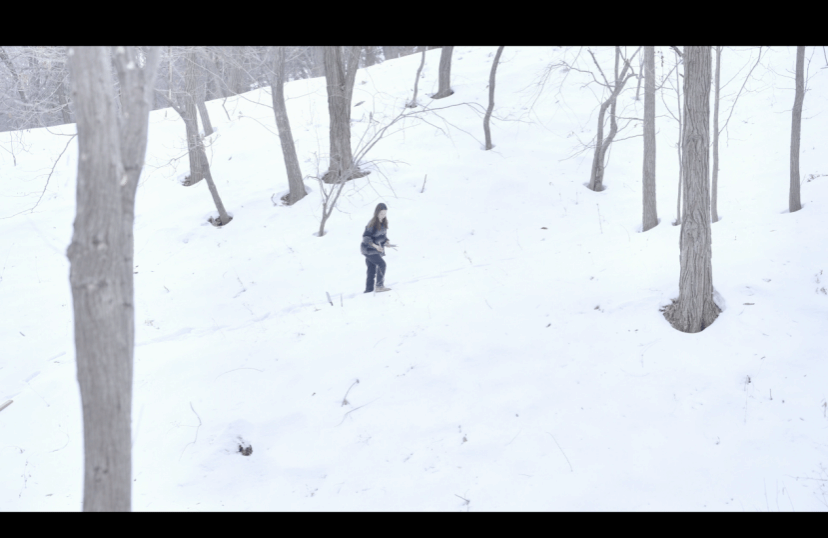

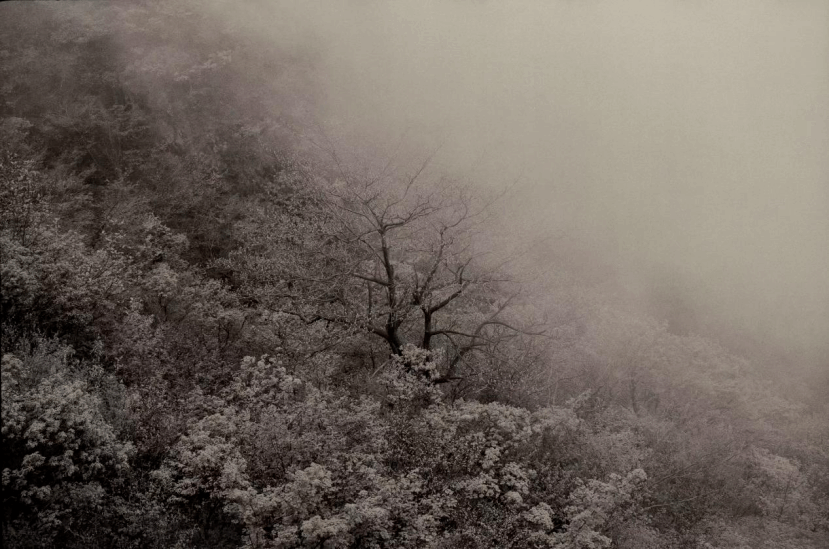

作品名称:《Sylvan Reliquiae》

作品工艺:实验影像

作品尺寸:尺寸可变

我们栖身的地球之上,森林覆盖了32%的地表面积。自古至今,在众多神话、宗教与哲学的领域中,树木都被视为某种精神、生命或是知识的原型。作者通过数字后期去除森林的原色,希望表达人类生命与非人类生命之间的认识与感知,也是对表象与真实之间的一种怀疑。在这里,森林从来都不是背景——它是影片的主题和焦点。对于森林的思考和假设,在这个大时代背景下我们受到某些关于关系的思考方式的殖民。我们只能通过我们固有的人类语言的联想以及假设,来想象自我和思想可能形成联想的方式。对于非人类生命我们可能从未真正了解。这段实验影像以抽象视觉的形式构建,调查了森林如何随着时间的推移而演变。并在影像内容中加入物质性与抽象性暗示着与森林的不同关系。试图政治、殖民主义和环境条件之间与自然森林建立联系。影像中体现了多个时间节点所表征的具有指向性的图式,从而提出一个问题,我们从这片森林中得到了什么而又失去了什么?

娄懿丹

2000年 出生于辽宁省沈阳市

2018年 本科就读于鲁迅美术学校

2022年 研究生就读于鲁迅美术学校

作品名称:《何谓》

作品工艺:视频影像

作品尺寸:尺寸可变

本作品以影像的方式探讨当代社会在泛娱乐化与信息过载背景下的集体现象与个体困境。画面取材于现实生活中随处可见的“物”,通过拍摄与后期构图的手法,使其在影像中成为不断叠加的视觉符号,象征着信息的密集堆叠与认知的扭曲。在数字媒介与算法逻辑的牵引下,现代人越来越倾向于通过物质消费来获取所谓的“幸福感”与“归属感”。然而,这种由外部赋予的满足感往往是短暂且表层的,逐渐取代了对内在自我与本源价值的思考。

图像中重复叠化的结构,仿佛无尽回旋的镜像,暗示着人在消费逻辑中不断循环、陷入麻木的精神状态。雪地上冰冷孤立的刀具隐喻潜藏于日常之中的危机与异化,也象征个体在欲望推动下所产生的分裂与焦虑。观者在影像中既是窥视者也是共谋者,在信息的洪流中难以自拔,最终所追寻的“意义”仅剩下虚无的回声。

个体渴望通过“物”获取生活的“幸福感”,在媒介的催生下愿景如浪潮般难以阻挡变的逐渐扭曲,“物”像符码一般存在于影像当中形成信息囤积,所找寻得终极目的仅剩虚无...

“我们一直寻找的其实是自己原本早已拥有的,这就是我们至今难以如常所愿的原因……”

作品名称:《乌合》

作品工艺:综合装置

作品尺寸:尺寸可变

通过机械系统、环境数据与规训权力的三元耦合,探讨技术理性对人类与自然双重管控的深层逻辑。四台打印机以闭环结构持续打印环境参数指标,纸张从空白到被墨迹完全覆盖的过程,既是对生态监测技术无度扩张的具象化呈现,也隐喻着现代治理术将复杂生态系统简化为可量化指标的认知暴力——福柯所揭示的规训机制在当代已演化为环境数据的采集、分析与标准化管控,气候模型预测、碳排放配额体系、生态红线划定等技术工具,本质上是通过数据化将自然纳入可计算的管理框架。

装置中各国人士的讲话的投影与AI朗读的《规训与惩罚》形成互文:前者展示权力如何将环境议题转化为政治表演的媒介景观,后者则指认技术官僚体系如何通过数据监控重构规训范式——当动物迁徙轨迹被卫星追踪、河流污染被实时监测、公民垃圾分类行为被算法评分时,环境治理已不再依赖实体空间的直接规训,而是通过数据流构建起更高效的全景敞视系统。

打印机链条的物理循环与数据墨迹的不可逆的熵增,对应着环境治理的悖论:墨色吞噬纸张的“完成态”恰似生态保护沦为数据达标竞赛的荒诞终局——北极冰盖消融被转化为海平面上升的预测模型,生物多样性危机被压缩为物种灭绝速率的统计曲线,这种将生态复杂性削足适履为可量化指标的过程,实质是技术理性对自然野性的规训。

作品通过机械重复打印环境数据的压迫性节奏,揭示当代社会的双重规训结构:人类既是被环境数据监控的客体,又是参与自然管控的主体,而自然本身也在传感器网络中被重构为永远“可见”且“可干预”的对象。这种双向规训在打印纸张的持续覆盖中达到临界——当所有环境数据最终湮没为黑色平面,它既宣告了数据化认知的极限,也暗示被遮蔽的生态真实可能正以不可见的方式反噬系统。

张博文

2000年 出生于辽宁省沈阳市

2018年 本科就读于大连东软信息学院

2022年 研究生就读于鲁迅美术学院

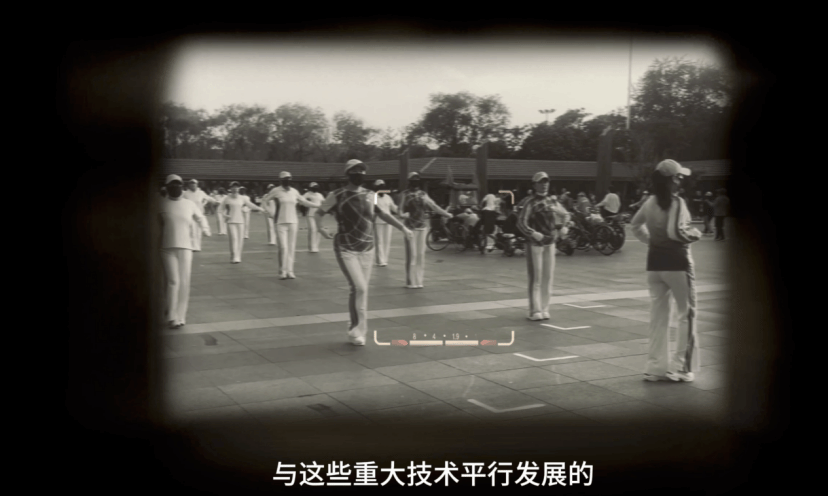

作品名称:《被观看的练习》

作品时长:5分57秒

作品尺寸:尺寸可变

观看本身是一种规训,所有动作都为被看准备。

这部影像并不描绘某种确定的现实,而是将身体置于被观看的结构之中,让每一个动作都成为对观看机制的回应。画面中的广场舞者与笼中的动物,不属于同一种存在,却在同一种系统内活动——一个为自我协调的公共节奏训练而排列动作,一个在不可逃脱的重复路径中完成日常。它们共享一个节拍,一个被安排的空间,一个始终在场的观看者。

这不是一组用来讲述人与动物关系的对比图像,它也并不关心“自由”是否存在,而是将两种不同的身体结构并置在同一图像中,让它们彼此重叠、错位、互文。广场舞的队形、动物踱步的轨迹,在节奏上逐渐契合。剪辑让它们在动作上同步,在空间上切分,在意义上交错。影像不再是叙述工具,而是一种制度秩序的视觉显影。

被观看看是一种空间安排,也是一种节奏控制。身体在节拍中练习自己如何出现在影像里,如何成为可识别的单位、被评价的姿态、被捕捉的轮廓。那些“被看得更好”的人,拥有对齐能力、队形意识和对系统反馈的敏感;动物则在节奏中重复直到平滑出一个可供观看的秩序。观看的标准并不在于动作本身,而在于动作是否能“适应图像”。

整部作品是在练习一种节奏中的观看方式。观众并非在理解某种现象,而是进入了节奏即判断、重复即合格、同步即消除的效果中。那些跳舞的身体,不再是表演者,而是被认可的动作单元;那些踱步的动物,也不再是生命体,而是陈列空间中用以构成节律的运动部件。

这不是对规训的控诉,也不是对展示的讽刺,而是一种不动声色的揭示。不传达情绪立场,也不诉诸悲悯伦理。它不是为了赞美人与动物的相通之处,也不强调人类日常的荒诞性,而是将两个“被看见的身体”放置在一个观看平面之上,让它们在影像中完成一种结构暴露。它们都是“展示对象”——被拍摄、被管理、被安置在制度与节奏之间的生物体。

观看在这里不再是无辜的:它是一种判断行为,是一种技术介入,是对身体所处位置的再一次确认。观众面对的不只是影像本身,而是自己在观看中所占据的位置。

影片中,观看与被看从未对等。这不是一场演出,而是一种默契的表态。不是舞蹈,是归位。

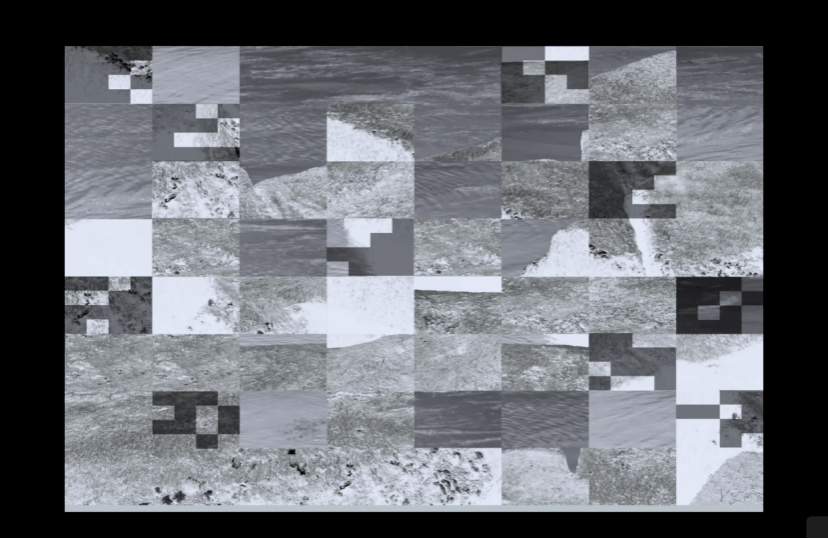

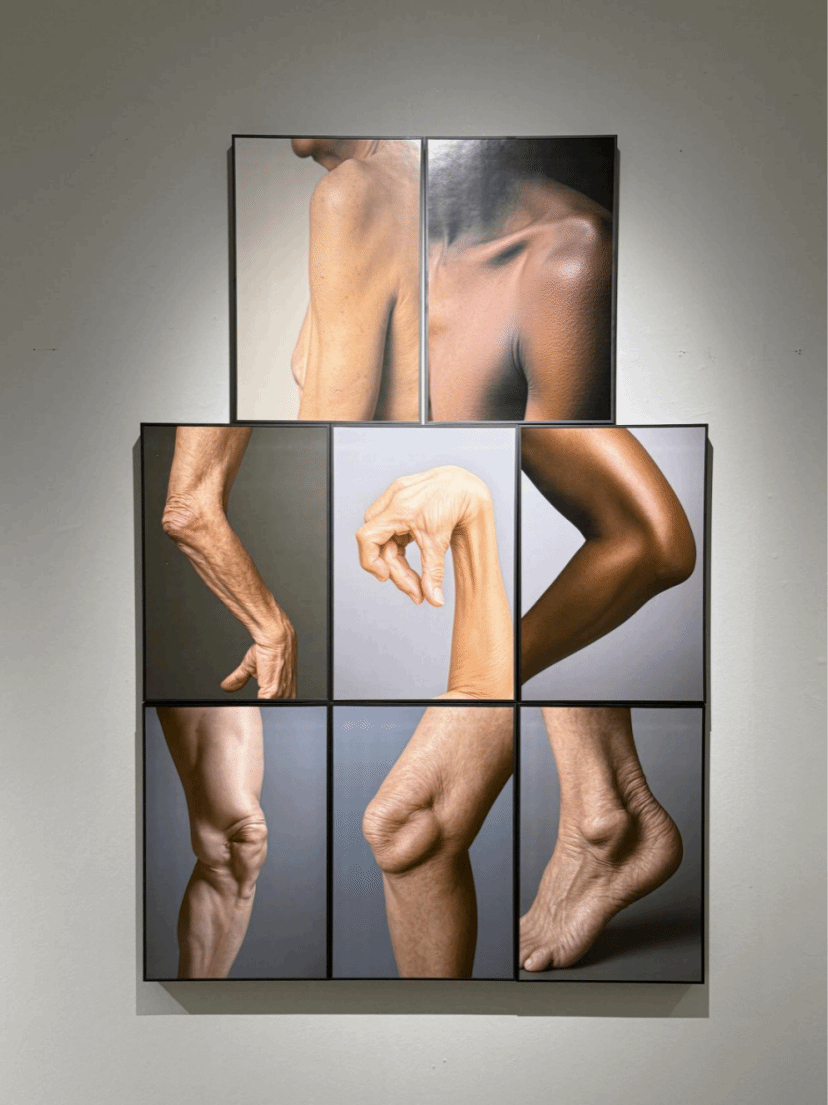

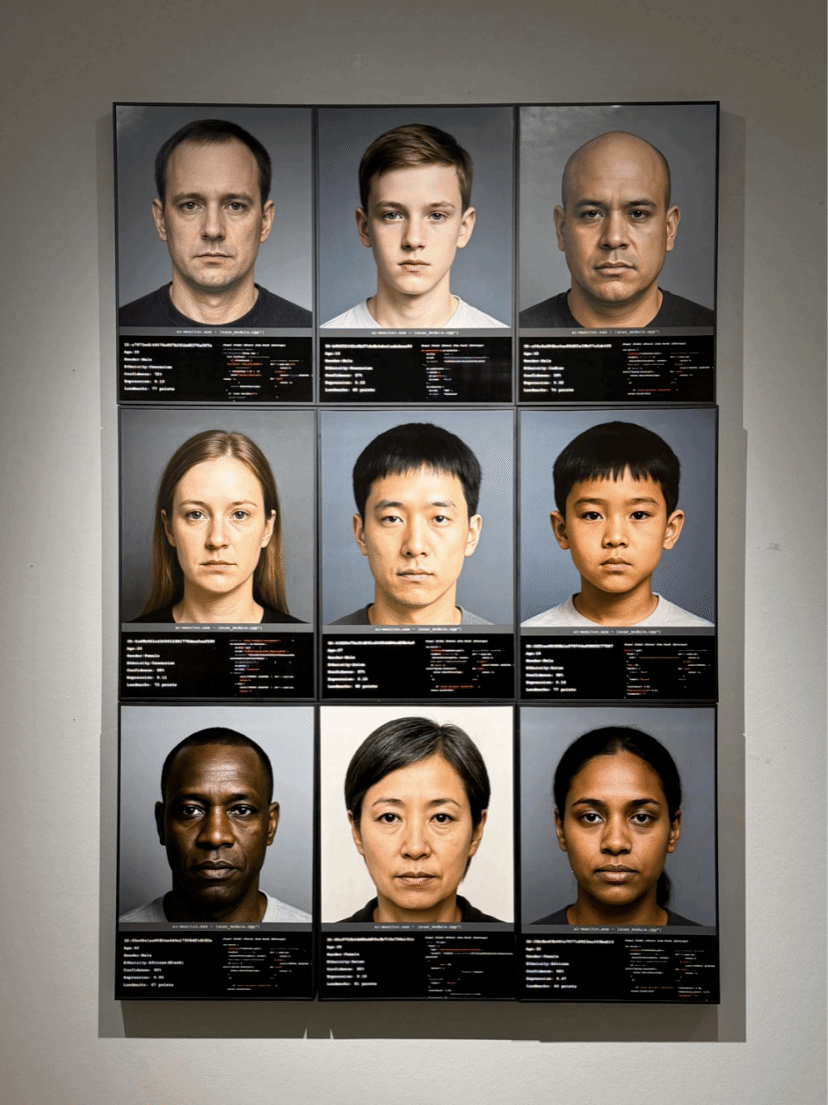

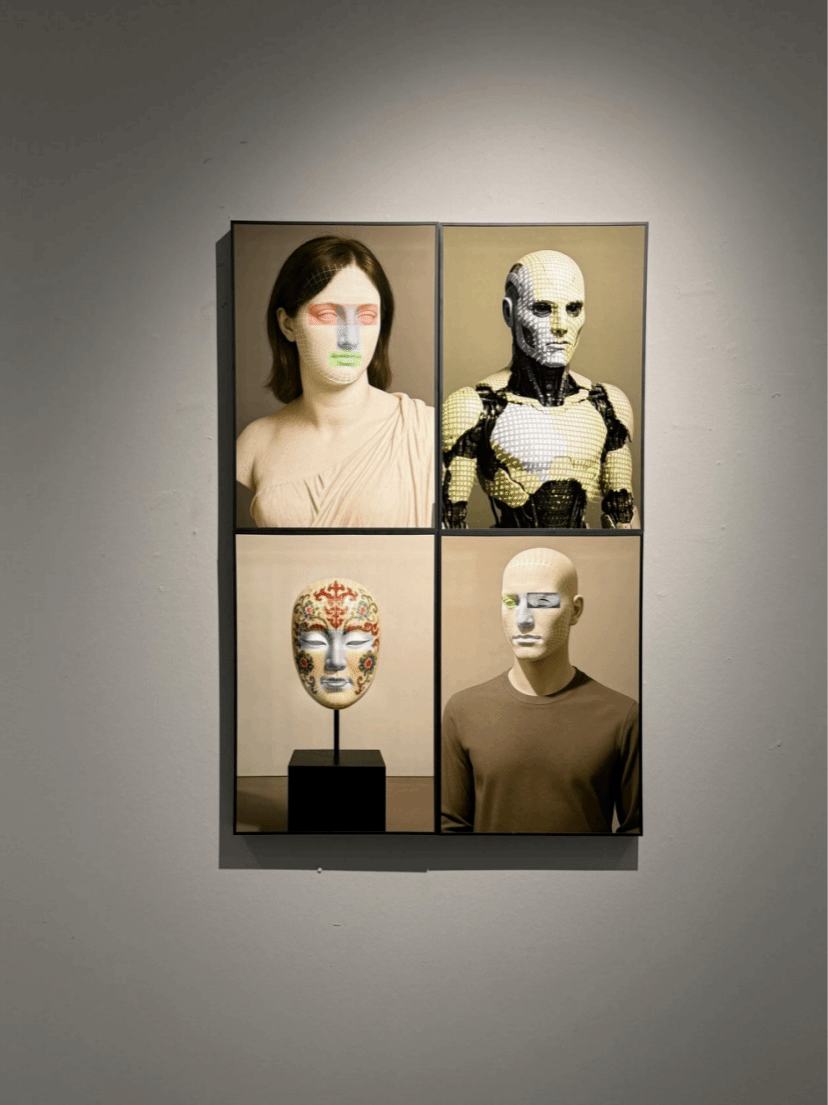

作品名称:《机器如何看我们》

作品工艺:艺术微喷

作品尺寸:60x40cm

在人工智能技术广泛介入的时代,人类作为主体的视觉经验正在被重新塑造。观看不再是人与人之间的感知关系,而转化为一套由算法主导、数据驱动的识别机制。在这样的语境下,作品意在批判性地审视当代技术环境中个体如何被视觉系统解构、归档与规范,并探讨在算法治理下人的存在状态正在经历的深刻转变。

本作品以人工智能识别系统的视觉逻辑为基础,模拟机器如何通过扫描、分类、标准化与排除,重构人类世界的可视性秩序。创作中,制作出大量经由人工智能逻辑重组的人脸图像、动作追踪图、分类错误样本与残片化数据图像。这些图像刻意暴露人工智能在识别过程中如何压缩多样性、规训异常性、并最终抹除不可归类存在的机制。

观众面对被标准化的人脸识别图像,每一张面孔都被量化成性别、年龄、情绪概率的参数集合,看到身体如何被骨骼线条重构,行为被转译为系统可理解的轨迹模板再进一步,识别错误与分类失败的图像显现,似人非人的物体误认成人类、情绪标注错位、种族识别混淆,这些故障揭示了技术体系内部隐藏的偏见与认知缺陷。观众看到身份抹除区域只剩下被删除、碎裂、无法归档的数据残片,象征那些无法被标准化、最终被排除在系统之外的个体。

在机器观看的体系中,“看见”不再是理解的开始,而是规训的手段。被归档的人,才被承认为存在而未能被识别的人,则在技术记录中彻底消失。人工智能不是无偏见的中介,它选择了哪些特征被强化,哪些特征被忽略;它在无声中重构了什么是正常、什么是异常,什么是应当记住的存在,什么是可以被遗忘的例外。当观看行为本身被交由技术代理,当身份认同变成一套归档逻辑的产物,人是否还能以完整的、复杂的、不可预测的主体形式存在?

研究方向:当代摄影语言研究

研究生导师:叶红

裴洪伟

1996年出生于辽宁省大连市

2015年本科就读于沈阳工业大学

2022年研究生就读于鲁迅美术学院

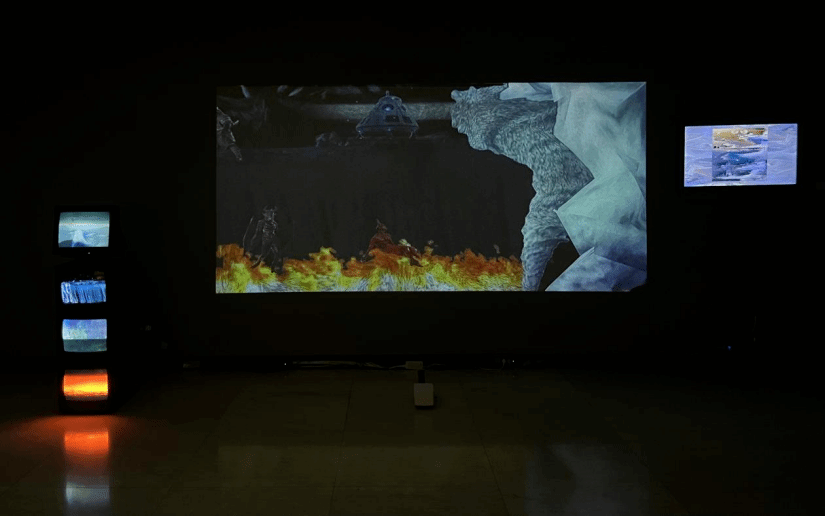

作品名称:《奥德赛》

作品时长:5分28秒

作品类型:视频装置

《奥德赛》利用由人工智能生成的图片、视频素材拼贴、叠加、组合、计算机处理形成了具有混沌、无序、光怪陆离特点的视觉画面。

作品结合了荷马史诗文本与人工智能,创造了一种超自然与人类经验相交织的叙事世界。探讨人类通过科技进行命运式的探索、寻找身份与归属感的意义。在技术奇点的当下,以考古未来主义的视角重审人类文明,当我们的意识可以被上传云端,记忆能够被纂写,人类是否还能保持对自我、对家园、对文明的忠诚?我们究竟是新世界的开拓者,还是旧世界的原住民?

作品名称:《盖娅》

作品时长:5分24秒

作品类型:三屏投影

《盖娅》灵感来自拉图尔著作《Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime》。智能时代,算法加剧了个体无意识。新的造物主-盖娅之手,掌控着这场集体的“运动”,又不轻易显露意图。人工智能生物以其混沌与无序冲击着集体的规整,打破了既定的秩序与逻辑,也构建起”新”集体的缩影,他们是被设定程序 的“政治机器”,朝着既定方向盲目涌动、生成,虽有目的却不知终点何在。这一集体在行进中,被一种无形的力量凝视与规训,恰似“监控器”、“数据”所代表的“大他者”目光,将集体欲望塑造成既定模样。

作品通过人工智能生成图像、视频、运算过程随机排列组合叠加形成了一种具有未来感的画面效果,其中的意象通过代码或观者想象连接起来。

徐子暄

1999年 出生于辽宁省沈阳市

2017年 本科就读于鲁迅美术学院

2022年 研究生就读于鲁迅美术学院

作品名称:《芥子纳虚廊》

作品工艺:艺术微喷 宣纸

作品尺寸:150x90cm

古代园林营造与山水观紧密相连。古人于居处体悟不止山水画的“卧游”,造园初衷以山水观为主,将意识投射在湖石草木中。园林对于古典文人是一种桃花源式的逃逸,它补偿着都市俗务的纠缠和面对生活琐碎的苟且。 儒家规制的房屋格局和道家园林的天马行空构成了最为形象的空间对比,自然仿佛在微缩山水的象征中获得了超越。园林以一系列景点为线组织布局。通过中国传统散点透视观察园林的视角,本组作品采用6个视点、12张照片拼合,将不同时间内的空间拼接成平远图式的全景园林景观长卷。

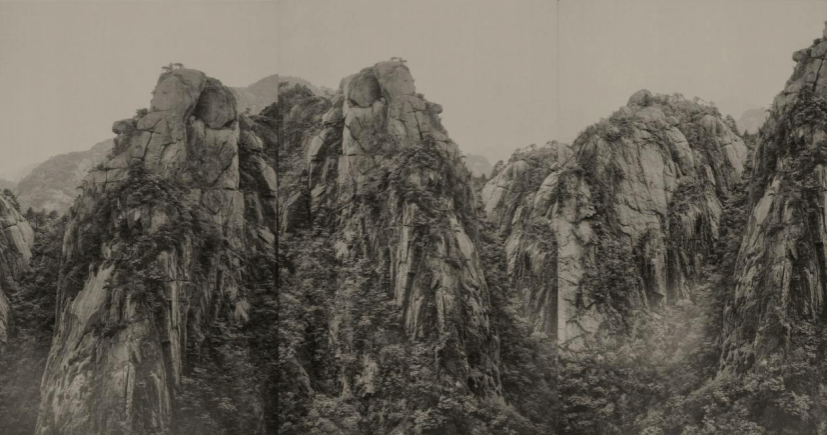

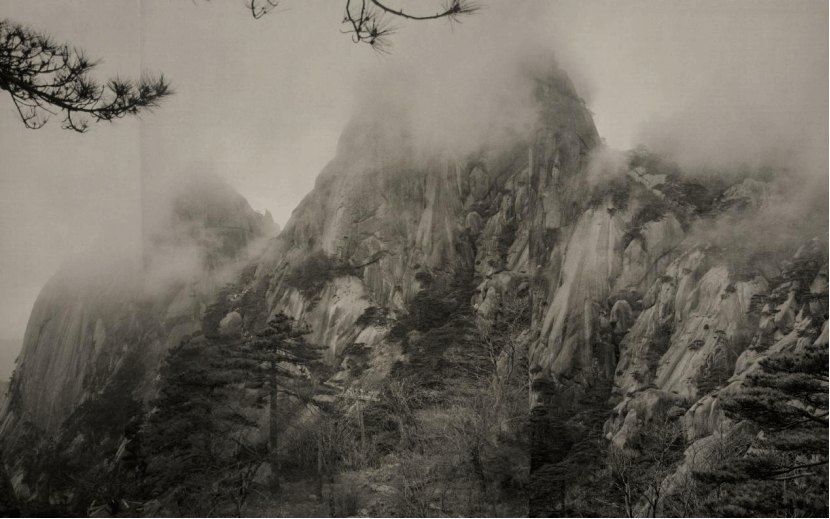

作品名称:《太虚雾障》

作品工艺:艺术微喷 绢布

作品尺寸:150x90cm

山水,“宣也,宣气,生万物”。“夫天地人,本同一元气”,人同天地相同,受元气而生。道家视道为万物之本源,天地万物由气构成。“太虚”是气的一种无形而虚静的状态。这一状态是“气”的本然状态。“太虚”凝聚而为“气”,“气”消散而复归于“太虚”。“太虚”的属性通过“气”而赋予天地万物。古时人们感叹自然力量的宏伟永恒产生出对于自身渺小而生命脆弱的生命情感,这样的情感被投射到自然信仰中。中国山水的观看糅合了多时空的散点透视法,

在摄影中运用山水画中移动焦点视点的观看手法,通过在不同时间、不同地点内不同视角取景将相似质感的山峦进行叠加重组再造“仙山”。融合国画“三远法“中的空间形态与构图在视觉客体和心理意境双重层面中塑造出悠远的境界。雨后迷雾将时空进行了定格,若隐若现的山脉悬浮于无垠的虚空中。

胡玥琳

1999年 出生于辽宁省沈阳市

2017年 本科就读于鲁迅美术学院

2022年 研究生就读于鲁迅美术学院

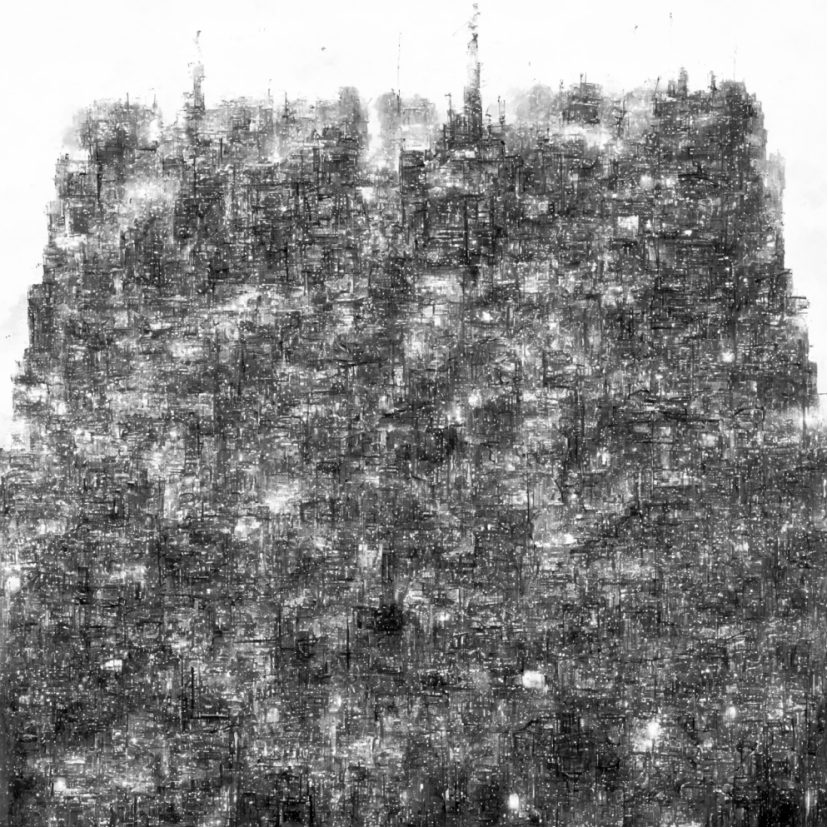

作品名称:《观看no.1》

作品工艺:艺术微喷

作品尺寸:150x100cm

这组作品是通过卫星定位,以电子卫星的视角观测作者从小生长到大居住的工业城市,以俯瞰的角度拼凑而成,让作者和观者共同以“间接观看”的视角重新审视城市文明。

观看一直是作者对摄影的探讨和认识,在摄影普及与大众之中的当今,我们是否好好用相机或其他媒介观看这个世界?这幅作品正是通过人造物来反映作者对自己家乡的热爱,以及工业城市在如今社会的现状。

作品名称:《归尘》

作品时长:4分钟

作品类型:实验影像

在视频制作时,以画中画的形式呈现,将齿轮、车床这类代表传统工业的元素与新兴科技相结合。其中画中展现出老工业车间的运作过程,并且穿插了于工业城市中坠落的运动画面,将人类生产制造与城市变迁相连接,也在探讨人类活动对自然地质的重塑。外围画面则在星辰变化的过程中逐渐显示出新兴科技的运动过程,最终外围画面的星辰与内里画面的地质尘土一同慢慢消逝,展现出万物归于尘土的哲学意境。

作品名称:《沉积岩》

作品工艺:综合材料

作品尺寸:30x30cm*16

《沉积岩》是由16块30x30cm的铁板构成,工厂中腐蚀生锈的铁板经过车床刀具加工后,被处理得崭新锃亮,再在上面打印了由ai生成的工业城市图像。其中处理后的铁板仍然会留下刀具磨损的纹路,并与图像交相辉映。

《沉积岩》以地质学的物质属性为切入点,通过工业媒介与数字技术的双重介入,探讨中国东北工业文明的历史沉积与当代转型。

在东北老工业基地振兴的语境下,作品既是对东北老工业的致敬,亦是对智能时代工业文明转型的发问——当ai开启新的工业形式时,那些被时间磨平的记忆沟壑,是否仍在塑造着未来的地质层?

研究方向:摄影艺术创作语言与形式研究

研究生导师:孙小川

李培鑫

1998年 出生于江苏省徐州市

2017年 本科就读于鲁迅美术学院摄影专业

2021年 研究生就读于鲁迅美术学院影像艺术学院摄影艺术创作语言与形式研究

2023年 研究生就读于格拉斯哥艺术学院Fine Art Practice专业

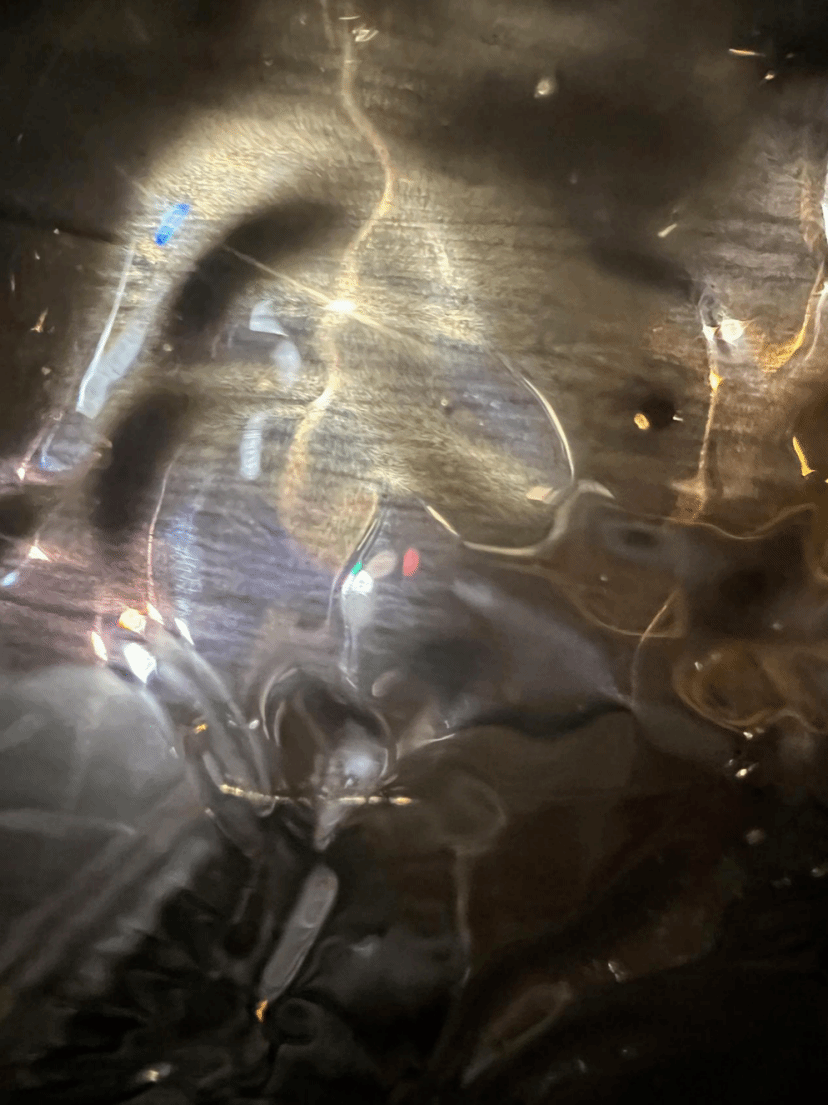

作品名称:《Ripple Realm》

作品工艺:艺术微喷

作品尺寸:尺寸可变

该作品围绕个体与外部世界之间微妙而不稳定的感知状态展开,试图触及一层无形却真实存在的“感知膜”——它不是明确的边界,而是一种时刻变化、时而通透、时而断裂的界面。这层界面既指向人与环境之间的心理距离,也象征了现实与意识之间的潜在张力。

作品构建了一个游离于现实与梦境之间的精神场域,使个体在其中不断滑移、脱序、再定位。与其说是在再现某种现实,不如说它是在模拟一种被现实扰动下的主观经验,充满不确定性。每一幅图像既是一个感知瞬间的凝结,也是一个断裂情绪的再现。图像成为这种经验的情绪载体,也是一种观看自身的反射实践。

作品关注的不是图像本身,而是人在观看过程中与图像之间那种流动而脆弱的感知关系。

作品名称:《Ripple bloom》

作品工艺:艺术微喷 综合材料

作品尺寸:200x100cm

本件作品是我对“图像—现实关系”持续探讨中的一次形式延伸,延续了我在《Ripple Realm》中对“感知膜”的思考,使图像转化为一种生长中的界面。。作品通过将摄影图像输出于金属波浪板之上,构建出介于二维与三维之间的视觉结构,模糊了传统图像的观看路径与物理边界。画面呈现一束似被气泡囚困的花束,整体包裹感营造出一种既漂浮又被束缚的状态。这一意象象征着个体在非线性流动与短暂静止之间的感知张力——关于“自我边界”的不稳定体验,也映射出当代意识在复杂环境中的游移状态。

波浪状支撑结构并非仅为形式语言,它暗示了环境的流动性、不确定性与感知的碎片化。当观众在空间中移动时,图像随之扭曲、变形,从而强化了“可视性”的不确定性,挑战了影像的静态性与权威性。

图文编辑:刘威辰

初审初校:孙国鹏

复审复校:闫红玉、蒋建兵、薛志军

终审终校:林简娇、顾晓薇